《台灣鯨類圖鑑:海豚及其他小型鯨》序

作者:Randall R. Reeves(世界保育聯盟鯨類專家小組主席)

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

文字、圖片提供:台灣蠻野心足生態協會 站立在芝山綠園的百年楓香樹之下,純然的敬畏。在神話中,樹不僅是生命的來源,也可以是生命的歸宿。擁抱著粗壯的樹幹,縱使不想永生不死,也不禁乞求生命的力量。

台灣蠻野心足生態協會長期致力於環境的法律行動及草根教育活動,努力恢復人與自然的和諧關係。抱樹對我們而言,不再僅是支取大自然的力量,更是對大自然義無反顧的守護。2007年暑假,很高興有機會首次與芝山文化生態綠園合作,舉辦夏日影展。《企業人格診斷書》是我們今年推出的重量級影片。企業已經取代國家,成為今日的統治機構。本片與挑戰全球速食連鎖店霸主的《卯上麥當勞》相互配搭,更能看出跨國大企業,除了深入人們生活的每個面向,也對環境(包括人與生態)造成前所未有的傷害。 《滅頂家園》則把我們帶到南亞,體驗印度式的「大建設、大崩壞」,看看在「國家利益」至上的背後,究竟誰得利、誰又被犧牲了?提到古巴,大概只有棒球、雪茄、爵士樂會浮現腦中。《社區的動力》揭露了這個小島國家擺脫對石化燃料的依賴,逐步往永續型社會前進的歷程。為了讓這些記錄片更切合台灣的現狀,我們在每次的播放後,安排了映後座談,期望能因此帶領更多人探究環境問題的核心。暑假請來芝山文化生態綠園,一起接觸自然、擁抱大樹吧!

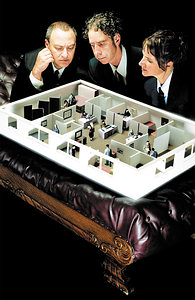

企業人格診斷書(The Corporation) 150年前,企業還是相對不重要的機構,今日卻無所不在。企業或稱之為公司,最初只獲有狹隘的法律位階,是為公益而獲得政府特許的機構。美國憲法第14修正案賦予黑人平等權利,卻陰錯陽差地讓企業取得法「人」身份。這接著引發一連串新問題:企業是怎樣的人?企業有什麼責任? 本紀錄片細數了現代企業的本質、演變、衝擊和可能未來。對他人感受無動於衷、無法維繫長久關係、罔顧生物安全、無法產生罪惡感、不誠實與無法遵守社會規範與法律,企業人格的診斷結果竟是精神變態……

滅頂家園

(Drowned Out) 三個選擇,一種命運:搬到都市裡的貧民窟,遷移到一個沒有飲用水又荒蕪的強制搬遷區,或留在家裡等著被淹死。 中印度嘉生地村的居民必須趕快做決定;接下來的幾週內,隨著訥默達(Narmada Dam)大壩水位的漲升,他們的村落將會沒入水裡。印度最暢銷作家阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy)加入了反水壩運動,並提出最棘手的問題:將來到底誰會受惠於水壩的水,貧窮的農民還是富有的工業家?因50年的水壩工程被迫遷走的1,600萬人,最後命運如何?本片最後的14分鐘加長片段,提供了最新的事件訊息。

卯上麥當勞(McLibel) 1990年時,從事社會運動的英國人海倫.史提爾(Helen Steel)與戴夫.瑞斯(Dave Morris)製作且散發了一張題為「麥當勞有什麼問題?」的傳單,揭發這家剝削與殘酷的跨國連鎖速食企業;本案也成為英國有史以來纏訟最久的案子。 1997年宣判後,海倫與戴夫轉而向歐洲人權法院控告英國政府,理由是英國制訂的誹謗法,拒絕提供法律協助予海倫與戴夫般弱勢的被告,卻允許財力雄厚、權勢強大如麥當勞般的企業擁有不公平的優勢,違反了歐洲人權協定。歐洲人權法院於2005年2月作出判決……

社區的動力——古巴如何從產油高峰期存活(The Power of Community: How Cuba Survived Peak

Oil ) 古巴在1990年蘇聯解體後,遭遇到石油進口量下降一半以上的窘境,卻奇蹟式的成功存活下來。事實上,古巴從依賴石化殺蟲劑和化肥的大型農場和種植型態,成功轉變成小型有機農場和都市農園;換言之,從高度工業化社會轉型成為永續社會。 這部影片敲醒了還沉溺在石油世界中的我們,並透過真實呈現人民生活,消除對西方國家對古巴的偏見和敵意。這是古巴如何掙脫同化,得到獨立和勝利的故事,也是關於合作與希望的故事。古巴人在片中清楚表達了他們的信念:生活在充滿自然限制的島嶼上,必須有所覺醒─自然資源是有限的。

※

影展放映時刻表 |

|

|

|

|

|

《台灣鯨類圖鑑:海豚及其他小型鯨》序 作者:Randall R. Reeves(世界保育聯盟鯨類專家小組主席)

John(王愈超)與楊世主為這個地區的海豚與其他小型鯨類撰寫這本頗具威信的圖鑑,不僅提供讀者海上鑑定鯨豚的方法,也針對擱淺於岸緣的鯨豚提供辨識的工具,這兩方面都具有相當的挑戰。 當然有些種類一定不會弄錯,如圓頭、背部佈滿傷口刮痕、身體淺色的花紋海豚,再如高大背鰭(特別是成年雄鯨),體色黑白分明的虎鯨,總是可以很快地辨識出來。其他的種類其實都不可能完全百分百地確定,如熱帶斑海豚與印太洋瓶鼻海豚之間,它們的外型差異很微妙――主要根據嘴吻長度、粗細及身上斑點的形式與出現程度來區分,而這兩種的幼豚與真瓶鼻海豚幼豚的外表則幾乎相同。 沙灘海邊找到的屍體經常腐爛不堪,有時候僅剩一個頭骨、或只有幾塊骨骼;但是,即使只是在海上匆匆一瞥,或只是沙中殘骨,藉由圖鑑當中的種類說明、相片與檢索表,就可幫助讀者逐一區別相似種類,作出鑑定。 John的博士研究正好是台灣鯨類科學當中較為突顯的議題,他建立了西太平洋地區所出現的兩種類型瓶鼻海豚(有時在相同海灣或海岸線出現)外部型質、骨骼及分子(基因)的特徵差異,儘管過去鯨類學者早已注意到兩者的不同,但卻從來沒有人用如此嚴謹的方法來檢測;儘管如此,就如John在發表的一篇論文(Journal of Mammalogy 81:1157-65, 2000)中所言:「我們對中國海域瓶鼻海豚的了解才剛開始,需要更多研究來引導這些海豚的保育問題」。 瓶鼻海豚的科學爭議雖已有多年,但也只是眾多研究議題中的一隅,誠實來講,亞洲所有的鯨類科學仍處在啟始階段,發展前途相當寬廣,不僅對許多年輕研究學者而言,對於業餘的自然愛好者來說,若有心願意投入時間和精力,並且想要學習更多鯨豚的知識以回饋貢獻,這本書都能在這兩方面給予激發與指導。

1840年時,美國人與法國人在北太平洋海域捕殺了2-3萬頭露脊鯨,從獵殺行動開始,那裡的族群量從來就沒有恢復,直到現在也未發現有任何露脊鯨出現,西太平洋的灰鯨與藍鯨也面臨相同的浩劫,因為日本、韓國、蘇聯捕鯨船帶著現代捕獵裝備和爆炸性鏢槍,幾乎在20世紀中葉將牠們根除滅絕。 不可否認,台灣也作了同樣的事情,如書中所說,50與60年代期間,台灣的捕鯨業讓台灣海峽與呂宋海峽的大翅鯨與抹香鯨族群消失;在70年代與80年代初期,有許多登記在台灣名下的捕鯨兼加工船舶獵捕布氏鯨,出口昂貴的鯨肉到日本,因為台灣不是國際捕鯨協會IWC的會員,因此沒有提供官方統計資料,國際專家必須從許多不同的證實資料當中,拼湊出這些估算數量,這些登記在台灣名下的船舶,在1976-1980年間共捕抓至少1,500頭布氏鯨,讓日本、蘇聯、韓國及中國大陸(也未發表)在西北太平洋捕抓的布氏鯨總數量抬高,超過族群所能負載的程度,因而激發公眾的憤怒氣氛,為了保護剩餘的鯨類族群,在國際捕鯨協會持續推動下,1982年終於讓全球商業捕鯨行為劃上休止符。 當頭條新聞不斷地報導這些想要重新恢復商業捕鯨的人與強烈反對捕鯨的保育人士之間所延燒的戰爭,也有像John這樣的保育生物學者埋頭致力於非常重要卻不被注意的紮根運動。當John與其它像他一樣的人,為了保育行動申請經費以努力提供一個可靠的科學根據,對付著國際化的官僚政治時,身為世界保育聯盟鯨類專家小組主席,我有權利和他們站在同一陣線,他們經常將自己當成廉價勞工,行動的動力很清楚主要來自對自然的熱情與其如何運作之強烈好奇。雖然這本書有著漂亮的封面與彩色的內頁,它卻是累積多年努力的田野工作成果,也反映出作者對理念的堅持與奉獻。 當我們追求其他形式的富足時,地球上大自然的多樣和美麗便會很快消失,如摩天辦公大樓、廣大的娛樂設施、休閒生活景色與水泥交通網的興建。愈來愈多人將海洋當作遊樂場所,放縱自己對速度與權力的慾望,忘卻了安靜與敬畏之心,挖掘資源的態度有如沒有明天,輕易地遺忘我們的下一代及他們的小孩將喪失今天我們所揮霍的寶藏。 沉默的野生動物,一如沉默的陸地與海洋,需要像這樣的一本書、和像John這樣的人來幫他們表達,如此,我誠懇地希望你,讀者,能夠專心地傾耳聆聽。 |

|

|

|

|

|

譯者:賈福相

|

|

|

|

|

|

作者:林松億

所謂生質能(biomass energy或bioenergy)指的是利用生質物(biomass)為原料,經轉換所產生之可利用能源。生質物,主要如植物、藻類以太陽光進行光合作用而生長,過程中會吸收大氣中的二氧化碳。而後我們把這些植物,經由轉化製成「生質酒精」或「生質柴油」來當作燃料使用,燃燒之後又二氧化碳釋放於大氣中,由於並不會增加二氧化碳的淨排放,因此被視為再生能源的一種。相較於使用石油煤炭等化石燃料,可視為一種「消極的」二氧化碳減量──至少沒有增加。 目前國際上能源作物以生質酒精及生質柴油最普遍,生質酒精以巴西最有名,主要以甘蔗為原料,從甘蔗中提煉的乙醇供應巴西了50%的汽車燃料;其次為美國,以玉米為主;兩國產量約佔世界75%。而生質柴油全世界年產量約250萬噸,其中歐洲約佔80%以上,德國發展最成功,產能超過110萬噸/年。歐洲主要以菜籽油為原料。美國以大豆油為原料。 液態的生質燃料有個最大的好處,就是可以很容易的融入現有的燃料系統,在一般未經特別調整的傳統汽油引擎,可以至少添加10%的生質酒精與汽油混合使用,而生質柴油則可以任何比例(自1-100%)與柴油混合使用於柴油引擎。 據IEA推估,相較於化石燃料,生質燃料從原料生產、煉製至使用於車輛而產生排氣污染的整個過程,可減少20-50%溫室氣體的排放量。因此以生質燃料取代石油做為車輛運具燃料是全球未來趨勢,歐盟已訂定推廣生質燃料之目標,至2005年底需占運輸燃料的2%,到2010年需達5.75%,2020年達20%。IEA推估至2010年止,全球將有5%車用燃料被生質燃料所取代。 此外,台灣為了因應自2001年底加入WTO後農林漁牧業所受到嚴重衝擊,政府從1997年推動「水旱田利用調整計畫」(即休耕政策),以達到稻米減產目標。爾後台灣休耕與轉作面積逐年增加,從1997年的14萬多公頃增加到2004年的近24萬公頃,種稻面積相對也從36萬多公頃減少到23萬多公頃,2004年休耕面積更首度超過種稻面積。 以台灣目前蕭條的農業來說,能源作物的進入,實在是提供了另一條生機,一方面可以解決大量休耕地逐漸荒廢的問題;在受到工業重金屬污染的農地,也利用能源作物不會進入食物鏈的特性,利用植物來吸收移除污染物,使污染地或的重生;另一方面農民未來不僅可以生產有機食品,還可以生產再生能源,成為整個社會的能源生產者及原料供應者,並且對溫室氣體減量做出貢獻,降低國際間碳稅交易的威脅,可說是一舉數得。 生質酒精目前在政府主導下,以澱粉、糖類及纖維原料,建立酒精轉化程序。未來交通燃料將逐漸引進生質酒精與生質柴油,以減少石化燃料的使用量。生質能的利用已是國際間發展的趨勢,兼顧清潔環保、永續使用和經濟成長。未來,生質能和其相關的產業,將會融合在我們的日常生活中。 ※本篇為2006環境新聞志工研習營成果作業 |

|

|

|

|

|

|

|

社團法人台灣環境資訊協會•環境信託基金會(籌) |

抱樹對我們而言,不再僅是支取

抱樹對我們而言,不再僅是支取 如一扇窗口帶領我進入台灣多樣且曾經富足的海洋世界;另一方面,也很高興知道當人們大膽躍入台灣東岸的深水大洋時,總還能適時地遇見一群花紋、弗氏、瓶鼻、斑海豚或飛旋海豚,靠著運氣和堅持,說不定一群虎鯨或抹香鯨就大方優雅地與你擦身相遇;但是當你回頭了解到牠們竟然只是生命之殘存,未來命運彷彿風中遺燭飄搖而危險,不免讓人覺得洩氣,心生遺憾。

如一扇窗口帶領我進入台灣多樣且曾經富足的海洋世界;另一方面,也很高興知道當人們大膽躍入台灣東岸的深水大洋時,總還能適時地遇見一群花紋、弗氏、瓶鼻、斑海豚或飛旋海豚,靠著運氣和堅持,說不定一群虎鯨或抹香鯨就大方優雅地與你擦身相遇;但是當你回頭了解到牠們竟然只是生命之殘存,未來命運彷彿風中遺燭飄搖而危險,不免讓人覺得洩氣,心生遺憾。

從一個只有來過台灣一次讀者的角度來讀這本書,我欣見它的出現,如一扇窗口帶領我進入台灣多樣且曾經富足的海洋世界;另一方面,也很高興知道當人們大膽躍入台灣東岸的深水大洋時,總還能適時地遇見一群花紋、弗氏、瓶鼻、斑海豚或飛旋海豚,靠著運氣和堅持,說不定一群虎鯨或抹香鯨就大方優雅地與你擦身相遇;但是當你回頭了解到牠們竟然只是生命之殘存,未來命運彷彿風中遺燭飄搖而危險,不免讓人覺得洩氣,心生遺憾。

從一個只有來過台灣一次讀者的角度來讀這本書,我欣見它的出現,如一扇窗口帶領我進入台灣多樣且曾經富足的海洋世界;另一方面,也很高興知道當人們大膽躍入台灣東岸的深水大洋時,總還能適時地遇見一群花紋、弗氏、瓶鼻、斑海豚或飛旋海豚,靠著運氣和堅持,說不定一群虎鯨或抹香鯨就大方優雅地與你擦身相遇;但是當你回頭了解到牠們竟然只是生命之殘存,未來命運彷彿風中遺燭飄搖而危險,不免讓人覺得洩氣,心生遺憾。 我經常鑽研19世紀的捕鯨日誌,並詳讀許多20世紀國家的捕鯨數量統計分析,看著這些冷冷的檔案資料,總是讓我有著無法承受的沮喪。它迫使我深深憂慮究竟有多少地球的自然遺產被消耗殆盡無法挽回,並且回溯想像才一、兩百年前,這地球竟是如此的豐饒與富足。

我經常鑽研19世紀的捕鯨日誌,並詳讀許多20世紀國家的捕鯨數量統計分析,看著這些冷冷的檔案資料,總是讓我有著無法承受的沮喪。它迫使我深深憂慮究竟有多少地球的自然遺產被消耗殆盡無法挽回,並且回溯想像才一、兩百年前,這地球竟是如此的豐饒與富足。 梅為落葉小喬木,枝平滑。葉卵形,長5-8公分,先端長尾尖;邊緣細鋸齒。葉柄長約1公分,近葉基有兩腺體。花先葉開,單生或2-3朵簇生;花瓣白色,有時淡紅色,有淡香;雄蕊多數;心板1,密生短柔毛。核果近球形,兩邊稍扁,外果皮有溝,徑2-3公分,被短絨毛,味道極酸。原產於中國西南,目前各地均有栽培,發展出許多品種,有果用梅及花用梅之分。

梅為落葉小喬木,枝平滑。葉卵形,長5-8公分,先端長尾尖;邊緣細鋸齒。葉柄長約1公分,近葉基有兩腺體。花先葉開,單生或2-3朵簇生;花瓣白色,有時淡紅色,有淡香;雄蕊多數;心板1,密生短柔毛。核果近球形,兩邊稍扁,外果皮有溝,徑2-3公分,被短絨毛,味道極酸。原產於中國西南,目前各地均有栽培,發展出許多品種,有果用梅及花用梅之分。