2014年有一件動物分類學上的大事:全世界已知爬行動物的種類正式突破1萬種大關,逼近全世界鳥類的物種總數。

回顧2004年,當我取得博士學位任教之初,全世界爬行動物的物種數量大約只有8000種左右。但是根據The Reptile Database網站的統計,截至2015年3月,全世界已知的爬行動物已達10178種。也就是說,在過去11年之中,平均每隔2天就有人在世界上發現、描述、或發表一個新物種。

而我們研究團隊在3月下旬發表的泰雅鈍頭蛇(Pareas atayal)淹沒在全世界3500種的茫茫蛇海之中,這樣的故事到底又帶給我們什麼啟示?

84年的漫長等待

台灣蛇類名錄的建立可追溯自19世紀末期,而在日治時期漸趨完整。然而即使像在台灣人口這麼稠密的地方,兩棲爬行動物的多樣性仍然遠遠被科學家所低估。

包括1990年代尋獲的新記錄「灰腹綠錦蛇」和「福建頸斑蛇」,2013年重新在金門描述的原生「緬甸蟒」,都是國人對蛇類多樣性探索的成果。但是,這幾筆發現都是「新記錄」,而不是「新種」。自從1931年由日籍學者牧茂市郎發表金絲蛇和標蛇之後,台灣這塊土地上就再也沒有「新種」蛇類的發表。也因此,泰雅鈍頭蛇的發表,一致讓媒體認為是「暌違了84年的漫長等待」。

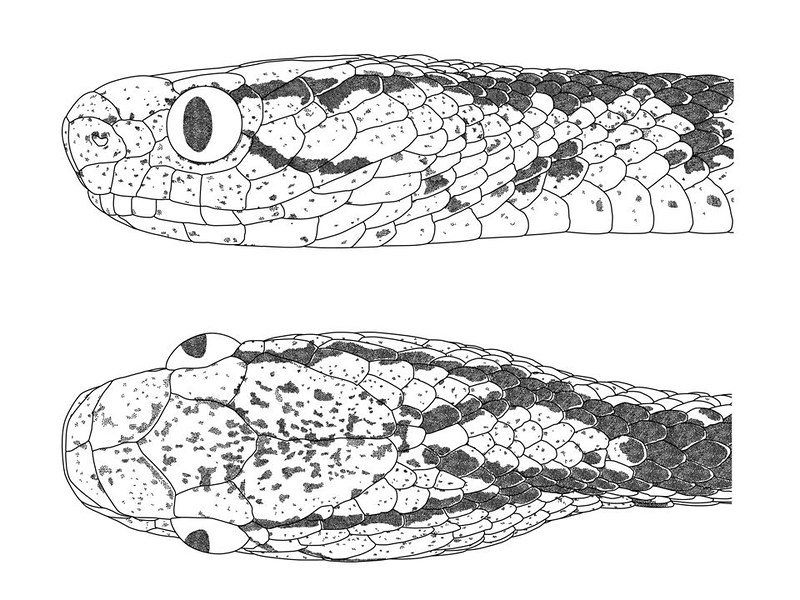

受限於篇幅,大部分的媒體報導不得不簡化新物種的發表過程。催生「石虎森林」系列活動的新世代藝術家林家蔚,在師大攻讀碩士時候研究鈍頭蛇的覓食行為,就已經發現他手上的鈍頭蛇無論在鱗片、眼睛、甚至對食物的偏好,都有些許的差別。

游崇瑋則是個觀察敏銳的野生動物攝影師,他仔細審視大量野外照片,發現黃色眼睛的鈍頭蛇的鱗片都有稜,而紅色眼睛的鈍頭蛇鱗片卻是光滑的,也懷疑台灣的鈍頭蛇不只一種。2009年,當崇瑋帶著這樣的題材走入我的實驗室,我給予最直接的支援就是利用分子生物學的技術來檢測他的假說。藉由這樣的工具,我們證明不同形態的鈍頭蛇在遺傳上有著巨大的差異;我們也得知這些物種即使在共同分布的區域,亦不會發生雜交。

幕後推手 功不可沒

讓大家驚訝的結果是:除了大家現在認知的「台灣鈍頭蛇」之外,早年圖鑑中曾經列入的「駒井氏鈍頭蛇」其實是個有效的物種;再加上「泰雅鈍頭蛇」之後,台灣總共同時存在著三種鈍頭蛇!但媒體絕對不會提到的,卻是喜悅心情過後繁重的發表過程。

一個新物種的確認必需有文獻與標本的審慎考據,也需要經過其他國內外科學家的仔細審核。所幸有太田英利教授協助借取駒井氏鈍頭蛇的模式標本,細將貴教授協助頭顱與牙齒的電腦斷層掃描,而家蔚又在最後關頭被我們拗回來製作了非常精美的模式標本電腦繪圖。

俄籍天才科學家Nikolay Poyarkov加入研究團隊,更是論文得以發表的臨門一腳;20歲出頭即在俄國最頂尖大學任教的他,利用精通歐亞多國語言的天才本領考據了大量的文獻和標本,並針對泰雅鈍頭蛇的外觀形態做出最適切的專業描述。有了他的加入,新種才得以在無數個共同熬夜到天亮的努力之後,刊載在國際期刊。

我們再來回顧一下整個新種發表所需要的必備元素:

崇瑋和家蔚,一個專長自然攝影,一個專長科學繪圖;是他們對生物的敏銳度,才能幫我們找到這個難能可貴的新物種。而Nikolay豐富的分類學和多國語言基礎,成為論文撰述的基石。相較之下,身為指導教授的我,提供的專業能力反而最令人汗顏:我會做遺傳上的分析、會寫文章、會投稿,及把不同專長的人串連在一起。我會的技能很多人都會,而且擁有此技能的人越來越多。

但是他們三位年輕人擁有的技能,別人會的卻不多,而且擁有此技能的人越來越少。身懷絕技的年輕人是國家社會的瑰寶,無論何時何地,我們「必須」把重視年輕人視為國家最珍貴的核心價值,我們也「必須」有更多的年輕人投入生物多樣性的探索。

踏出山林 才能探索更多可能

20世紀晚期,分子生物學技術應用在生物多樣性的探索,無疑對動物分類學注入了一劑新的強心針。藉由遺傳分析的結果,生物學家彷彿「秀才不出家,能知天下事」。利用DNA鑑定出來的族譜,分類學家可以得以鑑定物種之間的親緣關係,演化學家得以窺探物種種化初期的分歧模式,而行為生態學家甚至坐在電腦前就得以一窺左鄰右舍之間的愛恨情仇。

但是這樣的進展,反而讓新世代的師生逐漸喪失對山林的熱愛,與對生命的敏銳觀察。2009年,我應邀寫了一篇名為「登山鞋與實驗衣」的文章刊載在網路上,意外引起相關領域學生的關注。但是事隔6年之後,狀況並沒有改善。就如同我6年前所說的:「發現的物種越來越多,但是有能力發現新物種的專家卻越來越少。」我又提醒說:「老一輩生態學家的野外工作能力,就如同原住民的老獵人一樣,正逐漸從新一代的身上逐漸消失。穿登山鞋的學生逐漸消失,穿實驗衣的人取而代之。」

其實,台灣兩棲爬行動物的多樣性,至今仍然被低估。2008年,當我發表台灣特有的「翠斑草蜥」和「鹿野草蜥」(當時很低調,沒有太多人知曉),我以為這會是我畢生在台灣找到最後的兩個新種。事隔一年,當崇瑋帶著我們從未瞭解的蛇,同班的阿傑帶著大家前所未見的石龍子(還在投稿中)步入我們的實驗室,我們才驚覺我們對野外物種的探索仍然太貧乏。

諷刺的是,政府在這幾天才宣示了新的科技補助政策:科技部未來將要著重補助「可解決台灣社會、經濟、產業問題」的研究方向!聽起來,鈍頭蛇的前景似乎也跟從事基礎生物多樣性研究的科學家一樣不樂觀。在生命長河的涓涓細流之中,這條黃色大眼的小蛇演化出左右高度不對稱的牙,發展出從蝸牛殼中鉤出軟肉的獨門絕技。但是牠無法阻擋人類對山林開發的覬覦,無法抵禦呼嘯而過的觀光車潮切割牠的家園,更無法幫助無能的政客解決「台灣社會、經濟、與產業的問題」──對蝸居山林的野生動物而言,這是一個多麼沈重又不負責任的任務?在這種環境遭受大量破壞、大方向政策不被支持的腹背受敵之下,生物多樣性的基礎探索,真的需要學界和民間共同投入更多的研究和關注。

暌違84年之後,台灣終於多了2種鈍頭蛇。發表記者會上,有人問我說:「發表一個新種,對你和學生的意義是什麼?」我的回答是:對學生而言,這是給從事野外工作的年輕人一個最好的鼓勵。對我而言呢,就像謄錄一本大自然的百科全書。這套書博大精深,至今甚至沒有人能翻遍它的每一頁。

不知道大家是否看過「偷書賊」這部電影?全球氣候的劇烈變遷與棲地的破壞不斷地毀滅著這些演化下的奇蹟,就好像還未被閱讀過的書籍,正在烈焰中焚燒。而生態演化學家能做的事情,就是像「偷書賊」中的那位小女孩,趕在書籍化為灰燼之前,搶著閱讀破碎的每一頁、每一章,把牠們最後的身影詳實地描繪下來。