8月,是屬於父親的月份。處暑,是颱風侵襲的季節。這一段時間,有風有雨,象徵暑熱的天氣即將結束。今年的8月中,進入農曆七月,也是老爸十年忌日。

女兒的大玩偶

鄉下,特別忌諱在農曆七月買車、買房、結婚或遠行。像是老媽,就不喜歡孩子在鬼月去河裡游泳,不過那個我家鄰居口中沒家教的長山人*老爸,卻常擋不住我們姊妹的央求,不時偷偷帶著兩個女兒下水抓魚摸蜆仔。到現在為止,只要想起父親,我腦海中都會浮現一個仰視逆光的強壯身影,張著一口大白牙對我微笑!

|

| 民國七〇年代初期,鄉下孩子想要擁有蛙鏡,不是容易的事,可是我們姊妹的父親,就是會搞些新鮮玩意兒跟女兒們一起玩!妹妹小我七歲,她老愛跟我爭寵,總說我的名字是姨丈取的,只有她的名字琍君是爸爸取的。圖片來源:李慧宜 |

老爸是出生在泰國曼谷而祖籍在中國廣東的客家人。據他說,當年約莫十歲出頭,他捧著父親的骨灰返鄉安葬。幾年後,不滿二十歲,被族中長輩安排婚事,但他不從負氣離家。為了混口飯吃,老爸糊裡糊塗地跟著國民黨退守的軍隊一直往南方移動,等他發覺狀況不妙時,他人已經搭上往海南島的軍艦並繼續輾轉混到香港和台灣。跟許多外省老兵一樣,老爸身上總有說不完的離奇故事,倚在他的身邊,一邊聽一邊看著他手臂和小腿上的槍傷,我常常有種錯覺,似乎戰爭才剛剛結束。

不過,我的小小世界裡,充滿和平與良善。爸爸是全宇宙最美好的人,他從不打我、罵我,雖然媽媽常說家裡沒錢,可是他讓我什麼都不缺。小學畢業前,我們一家住在新竹橫山台三線上的一個小村子裡。兩、三百戶的人家沿著油羅溪北岸,長出長條形的村莊。跨過寬廣河面的新興大橋,是爸爸帶我們到南岸歷險的時光隧道。

那個年代,村子裡沒有補習班。學校一放學,爸爸會帶著我、妹妹、表妹和鄰居一夥孩子們,到派出所後方的爬龍眼樹。老樹主幹最高處岔出的枝枒,是我佔據的老位子,一天沒攀上去磨蹭,我渾身不舒服。如果是夏天,白日比較長,我們一夥人,會到河裡的大石頭上跳來蹬去。有時候站在最大的巨石上放眼河岸兩邊,初秋的田野盡是黃澄澄的稻田,等到阿兵哥收割後,農民們會撒下油菜花籽,入冬不久稻田就會化身為明亮燦爛的大花園,一點兒都沒有冬天的蕭瑟感。面對這樣一處谷津田*,老爸曾說,「爸爸小時候的家,有山有水有田有稻禾,現在的妳們,也在一模一樣的地方長大!」

很遠很遠的地方

後來我離童年越來越遠,那個時候起,爸爸臉上的微笑,也漸漸變少。為了給我上升學率好的大校,上國中前,我們全家搬到熱鬧的竹東鎮。我印象很深刻,搬家後,家裡開始出現一些從泰國、美國寄給爸爸的信,只要一收到信,他總是收起招牌笑臉,獨自走進房間關上房門好久都不出來。

忘了哪一年,但我記得很清楚那天的顏色和味道。暖哄哄的夕陽,穿過一整面走廊西側的落地窗,投射到日式老宿舍的木質地板,窗影打在紙糊而成並吸飽水份的厚重推門上。媽媽一人在廚房忙著張羅晚餐,此起彼落的鍋鏟聲,攪拌著蒜頭爆香的氣味,濃郁而強烈地傳送到依然還高掛先總統和十一次革命國父的客廳裡。我循著一股不尋常的悲傷,看到了爸爸對著信紙啜泣而起伏不定的背影。

那天晚餐,有一世紀那麼長。面對爸爸的反常,我的腸胃有如堅石無法蠕動。經過幾天,實在忍不住,我偷偷翻看那些每封都至少五、六張紙的信件。信上的字體,是怪模怪樣的簡體字,書寫的筆跡,看起像出自小學生或半文盲,文句不通順,而且使用的筆很差,每個字寫來幾乎都斷水。寫信的人,自稱「大哥」,稱爸爸為「阿二」,他寫了很多關於家裡很窮、田裡收成差、沒錢給孩子讀書、老房子被政府收走、祖墳破損無力整修的種種。最上面一封信,明顯不是這個人的筆跡,一張信紙上,簡單交代「大哥」已經過世的消息,信末的日期是老曆*七月七日。

這些,都是爸爸的家書。偷看信的這一天,我猛然發現,原來我還有很多家人,住在很遠很遠的地方,而父親就是從那裡來的人。

落地生根?落葉歸根?

2005年年中,我曾經利用到廣東參訪的機會,到爸爸的梅縣老家走一走認認親戚。雖然爸爸那邊親人說的客家話,一樣是所謂的四縣腔,但我從小四海腔(四縣海陸腔)說習慣了,他們講的話,我沒幾句聽懂,但我可是狠狠地記住了回爸爸老家的路。

2006年初春,爸爸過世前半年,我開車載他到南寮漁港。父女倆人奮力爬上海堤勘察地形,就因為他說了一句,「這邊有你們,那邊有我的祖先,要顧到兩邊,就要海葬!」然而,老爸越老越像孩子,心猿意馬得很,沒過多久又改變主意。他說,「不然就葬在這邊好了,反正就是落地生根,如果留在台灣,妳們掃墓比較方便。」這一年,爸爸身體狀況明顯下降,多次進出榮民醫院,有次出院回到家,他又提出新想法,「妳們都是細妹仔*,以後都要嫁人,回娘家拜拜不方便,我還是回大陸比較妥當!人,就是要落葉歸根!」

就這樣來來回回不知道多少次,有一天我陪爸媽吃晚餐,爸爸剛吃完飯正擦著嘴,我問他,「你想好了嗎?台灣、大陸,還是海裡?」他沒多想就回,「大陸,我還是回我爸媽那裡好了!」我說,「為了避免你改變心意或其他長輩會有異見,我去拿機器,你再講一次。」這次錄影,也是爸爸人生中唯一一次出現在我的鏡頭裡。

帶爸爸回家

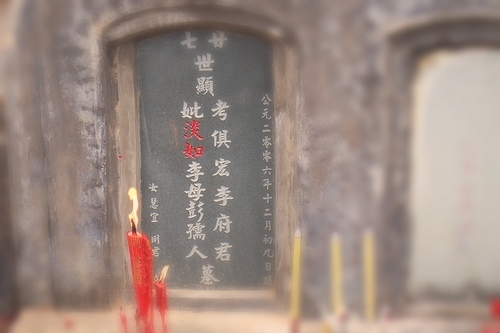

2006年閏七月中,在昏迷一星期後,爸爸安詳辭世。同年12月底,我請託梅縣老家的大堂哥,幫我先處理老爸的墓碑。我們決定,2007年4月清明,全家人一起陪爸爸回家。

為了老爸的返鄉路,我跟堂哥通過幾次電話,其中一次越洋電話。

堂哥問,「老妹啊!墓碑上,子孫的名字要刻什麼?」

我回,「就刻我跟妹妹的。」

他又問,「還有沒有可以刻上的男生名字?」

我說,「沒有。」

他竟然直接建議,「先為妳或妹妹的小孩取名吧!我們可以先刻上去。」

我大驚,「我跟妹妹都沒有結婚,也沒有小孩。」

他說,「沒關係,可以先刻。」

我強調,「我們都不一定會結婚,也都不一定會有小孩。」

他說,「沒關係啦!先取名刻上去再說。」

我說,「可是誰知道我跟妹妹會不會生出男生?」

他肯定地表明,「我也不知道,但沒有男生的名字,不行!」

我近乎懇求口氣說,「只剩我跟妹妹兩個人的名字,可以刻上去。」

2007年4月1日,老媽、我、妹妹還有妹夫,再加上一位我的同事攝影師,一行五人,打早從新竹出發前往中國。在地圖上看,梅縣和新竹不遠,可是從坐飛機、搭船到包車,我們花了整整16個小時才到。

抱著爸爸的骨灰罈走下車,我瞄了一下手錶,8點06分。一抬頭,看到大堂哥正在拭淚。在他的引導下,我們避開正門,轉進三合院旁的側門,走到一間小廂房,房門前,立著一張方形高桌子,看起來是放古董花瓶的那種。大堂哥輕聲對我說,「二叔在外地過世,對祖先不孝,不能走正門回家,今晚先暫時放在桌上。」

隔天一早,推開嘎嘎作響的老木門,映入眼簾的,是層層疊疊的山巒和村莊邊緣的幾個小山頭。迎接爸爸老家的第一個清晨,每個人都精神百倍。中午前,我們爬上山腰,站在高處往老爸的老家眺望。清明時節雨紛紛,鎮上的屋舍、田園、水塘,籠罩在一片朦朧水氣之中,一條溪流如細蛇蜿蜒流過田野。山下的圍龍屋,是爸爸的成長之地,以後在墳中安息的他,低頭一看,隨時就能看到自己的家。我突然明白,爸爸在我小時候說的那句話,原來就是這般景致。

人死後能落葉歸根,是好事。骨灰罈入新厝這一天,堂哥買了個大紅紙炮,說等爸爸一安座好,就會燃放。同時山下的祠堂,也會有親戚等著這個鞭炮聲,當他們在山下聽到山上的鞭炮燃放之際,祠堂裡也會跟著放。山上山下互相呼應迴盪的炮聲,表示遠方的遊子,終於回到祖先的懷抱,這樣的大喜事,當然要讓全世界知道!

秋菸和春菸

停留梅縣四天,正值一期作期間,老爸家鄉的田野,幾乎沒有種稻,一半以上的田地,都種植菸葉。明明是老爸回家,可是看著菸田,嗅著空氣中微微的農藥味,我彷彿置身台灣的美濃,唯一不同的,就是梅縣不見烘烤菸葉的煙樓。問了問當地農民,他們說菸葉採收後,會直接送到製菸工廠,生產的香煙就是梅縣特產「五葉神」。這「五葉神」可神了,一包人民幣20元,折合台幣90元,可以在當時市集買到一隻宰好的肉雞。

美濃種的是秋菸,梅縣種的是春菸,不過大片大片正綠帶毛的菸葉,令人想起美濃、想念台灣。我很感謝老爸,他最後選擇落葉歸根擁抱父母,才讓我得以有機會站在他的故土上,找到那座小小島嶼才是我的歸宿。父親的回鄉之旅後,我的返家路程正要展開。

中秋節前後,是美濃菸農假植菸苗的時間。再過一陣子,我們這兒又要菸葉滿田了!

註2:谷津田。源自日本里山概念,在山與山之間河谷沖積地上的田野,是淺山丘陵的一種環境類型,擁有水田、埤塘、水路、森林、旱地、聚落等多元棲地,生態系統豐富。

註3:老曆。梅縣人稱農曆為老曆。

註4:細妹仔。客家話,女孩、女生之意,通常指尚未嫁娶的女性。

作者簡介:

公共電視記者。高中喜歡看電影,大學蹺課玩社團,23歲到30歲之間,換了11個工作、搬過9次家,直到投入新聞工作後才得以確立人生志向,近年積極拍攝農村發展與生態環境議題。

影像作品獲獎(入圍)紀錄:

【農村的生存遊戲】系列報導(榮獲2009年曾虛白先生公共服務報導獎)

【穿越時空看佳冬】系列報導(入圍2006年第一屆客家新聞獎)

【水圳在唱歌-美濃水圳】系列報導(入圍2007年第二屆客家新聞獎)

【淹沒溪望】水患系列報導(入圍2008年第七屆卓越新聞獎)

【縱古流今-高屏溪】紀錄片(獲邀2011年國家生態電影節)

音樂作品:

2005年【好客戲】音樂專輯(協力製作人)(第17屆金曲獎最佳客語專輯)

2005年【被遺忘的國寶~樂生黑手那卡西】音樂專輯攝影

2010年【縱古流今-高屏溪】紀錄片配樂