摘錄自《和動物生活的四季》第二章

灰雁的悲哀與人相仿。也許有人會說,這是一種不可靠的擬人化說法。的確,人類無法看盡一隻灰雁的靈魂,而牠們也無法把所經歷的一切用語言表達出來;同樣地,一個孩子也做不到這一點。英國發展心理學家約翰.鮑比(John Bowlby,1907∼1990)在論及孩子的憂傷(Infant Grief)的著名論文中,以令人信服卻震驚的方式主張孩子可能擁有的極度悲傷;孩子的悲傷甚至可能比成年人來得更深切強烈,因為他們還無法透過理性思考來尋求自我安慰。

例如主人外出旅行時,狗也會感到悲傷,牠會覺得自己似乎已經永遠失去了主人。但是主人口中的「我很快就回來了」無法傳達給動物,因此一旦主人不得不長時間與狗兒分離時,就必定會對狗兒造成心理上的傷害,即使心愛的主人終於返家,牠們也不會真正高興起來,又或是要經過數星期後才恢復往日的活潑模樣。在情感上,動物和人類比我們普遍所想的要相像得多。我常向人們以及在每一次演講中談到:「動物比你想像的要笨得多;但在情感與情緒上,牠們和我們的差距卻比你所想像要小得多。」

這也和人們對人類大腦的構造及功能的理解達成一致:大腦的理性和情感及情緒分別由不同部位所掌控。在這一點上,人和動物其實沒有太大區別。從解剖學來看,人與動物在大腦上的巨大差異存在於前腦的結構。

深層情感的生理表徵,尤其是悲傷,在動物(特別是狗和灰雁)和人類之間幾乎沒有太大區別。悲傷時,自主神經系統中交感神經會呈現低落狀態,而副交感神經尤其是迷走神經會變得過度亢奮,於是導致肌肉疲勞、眼窩深陷,無論是人、狗或灰雁都會垂頭喪氣且毫無食欲,甚至對周圍的刺激都毫無所感。因此,悲傷中的人和灰雁都非常容易「發生意外」:人會出車禍,而灰雁會撞到電線桿或因精神渙散淪為猛禽的獵物。

「悲傷」在雁群社會中也會產生戲劇性的影響──悲傷的灰雁會失去反抗其他灰雁攻擊自己的力量。如果悲傷的灰雁恰巧在雁群中擁有顯赫地位,那麼在此前地位一直位居其下的灰雁會以令人驚異的速度認清事實,並趁勢而起。悲傷者將面臨來自四面八方的進攻,攻擊者當中甚至還包括那些最弱小、最膽小的灰雁。換句話說,悲傷者瞬間跌落至社會階級的最底層,正如動物社會學家們所說的:成了「Omega[註]動物」。

我曾提到,失去配偶的灰雁會試圖重返家庭的懷抱。當一隻年老的雄雁(牠在多年前由人類親手哺育養大)處在長期的幸福婚姻中,和人類撫養者沒有絲毫聯繫。一旦牠失去了伴侶,突然帶著沉痛與忠誠跟在牠的人類朋友身後時,那場景極為感人。我在前面提到的雄雁阿多,牠不是由人養大的,而是由灰雁母親哺育成長,只是牠的母親很早就過世了。阿多並非特別溫馴,例如牠不會吃我們手裡的食物。也正因為這份野性,當(雌雁)蘇珊娜於1976年死去後,牠試圖與我親近的那份固執才更讓人感動──儘管牠更親近的是(研究者)西比勒.卡拉斯(Sibylle Kalas)和布里吉.基爾希邁耶(Brigitte Kirchmayer)。經過一段時間之後,我發現阿多總是被其他灰雁欺負,每當我離開雁群,身旁不再為灰雁包圍時,可憐的阿多就悄悄跟在我身後,一臉膽怯和悲傷,而且總在距離我八至十公尺處停下。

1976年,蘇珊娜死後的所有時光,阿多都在孤獨與悲傷中度過。直到1977年早春,牠突然振作了起來,開始熱烈追求雌雁塞爾瑪,不過塞爾瑪當時已經有伴侶古內曼茲,而且前一年才一起完成了孵蛋,並養大三隻幼雁。最後阿多得到了塞爾瑪的愛,於是一場異乎尋常的嫉妒戲碼隨即展開。

[註]審訂注:在動物行為研究中,科學家習慣用希臘文字母順序來表示群體內成員的位階關係。Alpha為老大,Beta為老二,以此類推,Omega為最後一個字母,也就是位階最低的個體。不過動物的位階通常不會分到那麼多層。

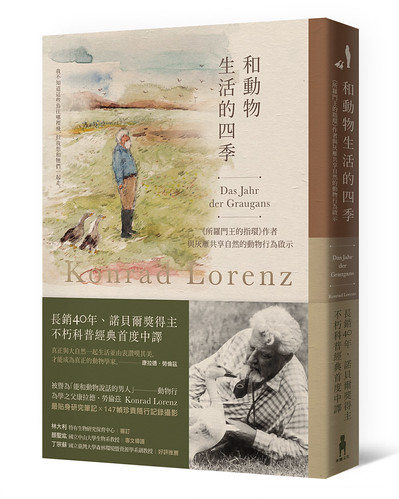

和動物生活的四季:《所羅門王的指環》作者與灰雁共享自然的動物行為啟示

和動物生活的四季:《所羅門王的指環》作者與灰雁共享自然的動物行為啟示

作者: 康拉德・勞倫茲

原文作者: Konrad Lorenz

譯者: 姜麗

出版社:木馬文化

出版日期:2019/01/09

「真正與大自然一起生活並由衷讚嘆其美,才能成為真正的動物學家。」——康拉德・勞倫茲

當代動物行為學世界權威、諾貝爾獎得主康拉德・勞倫茲從青年研究者時期就對灰雁特別感興趣。他之所以選擇灰雁展開如此漫長的動物行為研究,是因為「灰雁從家庭到群體生活都和人類有著極為相似之處」。

勞倫茲選擇在灰雁的棲地阿姆湖畔開啟研究生活——他和灰雁朝夕相處,為了讓灰雁在觀測站附近安家,他用家鵝孵化灰雁,然後自己肩負起母親的角色,無論晴雨都相伴左右。在陪伴灰雁長大的過程中,一點一滴地發掘出灰雁身上獨特的奧祕與神奇。

本書以勞倫茲一貫溫暖生動的文字,以及兩名隨行研究者攝下147幀獨一無二的珍貴照片,呈現動物在大自然中躍動的生命力。讓人類彷彿超越語言,得以和如恩賜般的美麗自然進行一場真正的對話。