我們只有一個台灣,但台灣的真實面貌長成什麼模樣呢?早期政府與媒體,把台灣描繪為蓬萊仙島;四季如春、物產豐饒、人民富足安康。當我們實際踏足台灣的山川海濱、走讀社會風貌,發現台灣是個高山島嶼形國家,地狹人稠、資源有限、環境敏感又脆弱,颱風與地震更是頻繁,尤其各種環境公害,導致弱勢族群的生活更加不堪。

想了解自己所處的生養環境,就要先從歷史切面來看;世界第二次世界大戰結束後,1945年10月,台灣由中華民國政府接收管理,但從1949年實施戒嚴措施之後,統治者以國家安全、社會穩定為理由,剝奪了憲法賦予人民的部分權利,言論、結社、遊行請願等自由人權的權利,被嚴重限縮。

台灣就在軍人主政下,自1950年代後,積極利用自然資源,鼓勵大量生產,1960年代,並啟動農業扶持工業的發展策略,在1970年代,政府為了產業轉型與升級,大肆進行國家級的基礎建設工程,並投入龐大資源,發展石化與鋼鐵、造船等重工業。

到了1980年代,因為輕忽工業生產對於環境污染的代價,加上環保法規不夠健全,1984年10月,環境保護局的調查,在36條主要河川中,超過七成以上的河流,已受到工業生產廢水的嚴重污染,農漁業生產環境因此遭到破壞,當年的養殖漁業損失就高達34億元,而農地污染面積更高達4300多公頃,一輩子從事稻穀種植水產養殖的農漁民,苦不堪言。因此,台灣各地的反公害行動,就像星星之火般逐漸拓散為燎原之勢。

譬如,台中大里三晃農藥廠,長期嚴重污染周邊的水源與空氣,當地居民不斷向官方陳情,始終沒有獲得改善,到了1982年間,居民再也無法忍受只好走向抗爭之路,揭開了台灣反公害自力救濟的序幕。而在1970年代設廠的新竹市李長榮化工廠,也因為長期排放廢水與空氣汙染,逼使清華與交大的教授連署上書行政院陳情,當地居民更組織公害防治協會聯手圍廠,受害居民歷經450多天的努力,污染大廠在1987年被迫停工。

依據環保署的統計資料,自1988至1992年的公害糾紛事件,共有277件,其中93件就跟水污染有關。中研院特聘研究員蕭新煌更指出:「1980年代的反公害自力救濟,是受污染者的身體、財產受害,不得以才透過一己的私力進行自力救濟行動。受害者的訴求很簡單,就是不要在我家後院污染我,污染源走了,抗爭就結束了。這也讓大家注意到,其實公害汙染,是社會不公平的表現,因為受害者都是弱者,農工低所得、老人小孩等弱勢族群。所以,環境污染問題也等於是社會不公平、不正義的現象」。

因為許多化學工廠,持續戕害周邊居民,導致其它高污染型的產業,也不再受到歡迎。當美國杜邦公司決定在彰濱工業區,設廠生產二氧化鈦的消息曝光之後,鹿港居民也擔心工安與環境污染問題,經由地方政治人物發動連署,當地居民、學生、大學教授的串連,引發了戒嚴時期,最大規模的家園保護運動。杜邦公司最後在1987年3月,宣布取消設廠計畫,鹿港反杜邦運動的成功案例,成為台灣環境保護運動的典範,而其它長期遭受污染危害的居民,也開始組織、集結對抗各種公害,尤其,當政治戒嚴逐漸鬆動之後,受害的弱勢民眾更深受鼓舞。

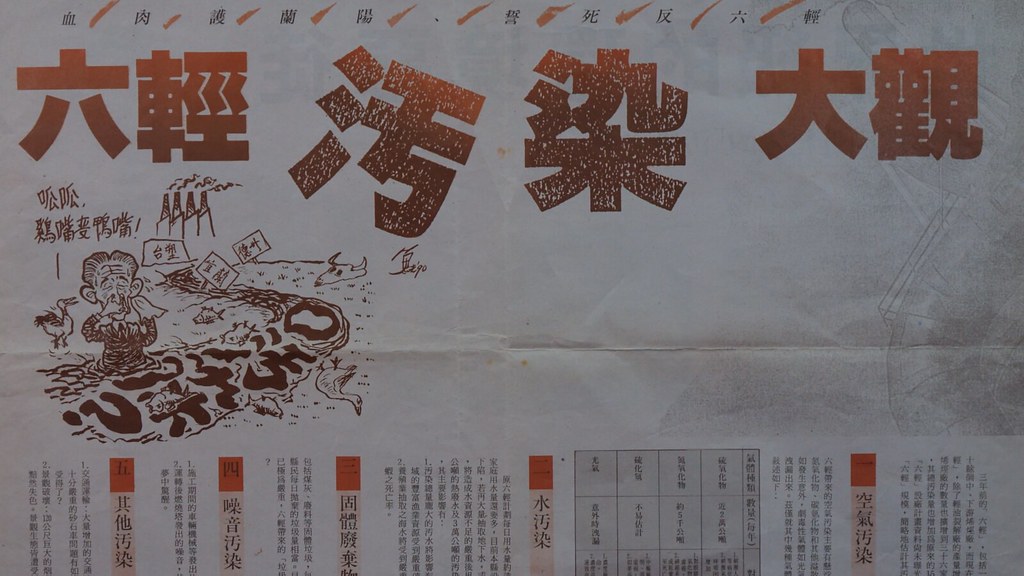

1987年間,台塑集團也計畫在宜蘭利澤工業區,投資建置第六輕油裂解廠,當時的縣長陳定南,了解設廠之後,將對於宜蘭的環境造成衝擊,因此極力反對。許多當地的知識分子,像是宜蘭中小學的老師等,更自行製作傳單,並且到宜蘭許多鄉里宣傳演講,告訴民眾石化產業可能帶來的影響,訴求宜蘭人自己做選擇,當時正值解嚴後期與戒嚴初期,老師們坦言,人人心中有個小警總,參與活動都相當低調,但是他們還是勇於挑戰主流的發展論述,也試圖衝破解嚴社會的沉悶氛圍。

而政府為了持續發展石化產業,協助台塑集團取得雲林麥寮海岸的土地,雖然當地也有部分居民反對,但無法達成對話條件。六輕從1998年試營運至今,經過近20幾年的時間檢驗,雲林人從歡迎的態度,轉為嚴正要求台塑六輕必須降低環境危害。這也顯示企業的承諾,或者政府的公權力,已無法獲得人民的信任。

戒嚴令是獨裁統治者慣用的工具,經過許多捍衛人權、追求民主人士的努力,違反憲法精神、戕害人民的惡法,終於在1987年7月15日解除,台灣人才逐步得以展現人性尊嚴,重新形塑生命多元價值觀,以環境為優先的理念,也在各類公民運動中,成為旗幟鮮明、超越族群、彰顯普世價值的社會運動。

在解嚴之前的環境運動,大多是地方型反公害為主的陳情與抗爭行動。解嚴之後,鄰避設施或預防型態的動員,也逐漸盛行。以核能發電議題為例,它是科學與風險的辯論,但實際上卻朝向政治性的對決,反核就是反獨裁,在台灣解嚴的前後期,成為社會運動的黏著劑,因此,減損了理性討論與選擇的可能性。導致從1980年以來,仍不斷成為政治對抗角力的籌碼,經過30幾年的衝撞。至今,非核家園已是大多數公民的共同願望,在環境運動的高度上,也從政治對決蛻變為公民參與決策的指標。

台灣人經歷了犧牲環境,換取經濟成長的惡果之後,人的價值觀也逐漸多元,而整體社會發展與環境也極需重新形塑,因此,倡議型的環境保育運動也逐漸被凸顯。譬如工業區與新市鎮的土地開發,都把焦點朝向海岸地帶,除了早期的海埔新生地、港口、海岸公路,濱海工業區、發電廠以外,近十年來,觀光、綠色能源用地也看上海岸,或者近海區域,而這些新型態的開發模式,對於環境的衝擊也不容小覷。

在1990年代初期,濱南工業區與美濃水庫興建案,就反映了台灣的政府與民間,對產業發展方向的不同思維,政府依然仰賴重工業、石化業的發展,來帶動其它產業的動能,但前提,是必須先取得大片土地與水資源,因此引發生存權與族群文化保存的激烈抗爭。

1980至2000年間,環境運動團體與在野黨分進合擊,能量也逐漸擴大,但是當在野黨取得政權之後,也相對吸納與消耗了許多環境運動的能量,各種社會運動也紛紛轉型,環境運動只好重整旗鼓轉型社區紮根。2008年,台灣執政黨再度輪替,環境運動團體對於與政黨結盟也轉趨謹慎,因此召喚公民力量,已成為社會運動的最大公約數。

到了2010年代,不斷擴張的石化工業,雖然對於環境的衝擊是越來越大,但是,執政者仍然將石化業列入國家重要發展項目,因此,全力支持國光石化公司在彰化海岸設廠,公民團體歷經三年的努力,終於取得環境選擇權,公民意識與力量,也在國光石化投資案充分展現,成為環境運動史上傲人的成就。

2016年,台灣執政黨又再次更迭,而環境轉型正義是否能夠落實?

30幾年來,台灣公民以無畏的勇氣,進行各種環境自力救濟與抗爭行動,讓瀕臨崩毀的環境有逐漸回復的可能,但目前仍然有許多的關口,等待我們去突破,我們是否願意在經濟疲弱的時候,依然以環境為優先,是否願意降低能源需求來減少環境的負擔,也是否永遠真誠實踐環境永續的理想,這是在前進之後的未竟之戰。

※ 本文轉載自 公視 我們的島【民主練習曲-前進】

08/23(三) 22:00首播

08/26(六) 11:00重播