2009年環保署加入美國太空總署NASA的七海(7-SEAS)計畫,與美國及東南亞國家共同監測東南亞地區生質燃燒汙染物的跨境傳輸。2010年,環保署加入美國海洋與大氣總署NOAA的碳循環溫室氣體監測網,與世界合作進行監測全球溫室氣體變化。

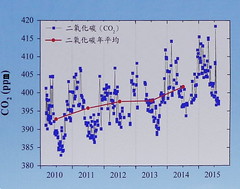

20日,環保署公開兩項計畫在溫室氣體與「亞洲褐雲」的初步研究。成果顯示,2014年二氧化碳濃度更超過400ppm,環保署監資處處長蔡鴻德表示,溫室氣體持續增加,難回復過去狀態。

溫室氣體持續增加 恐「回不去了」

環保署表示,與NOAA的合作計劃從2010至今5年,監測站位於東沙島與鹿林山,主要研究對象是溫室氣體。

環保署與台灣研究團隊加入美國海洋與大氣總署的溫室氣體監測。資料來源:環保署。

根據資料顯示,二氧化碳、甲烷、氧化亞氮等主要溫室氣體濃度都有上升趨勢,2014年二氧化碳濃度更超過400ppm,「看起來是回不去了」環保署監資處處長蔡鴻德表示。

監測計畫的研究成員之一,中央大學大氣物理所博士研究員歐陽長風表示,甲烷的變動不大,但呈現上升趨勢,國際研究認為可能與北極融冰有關;至於氧化亞氮(N2O)濃度也是持續上升,主要來源是農業施肥。

「亞洲褐雲」揮之不去 台灣境外污染

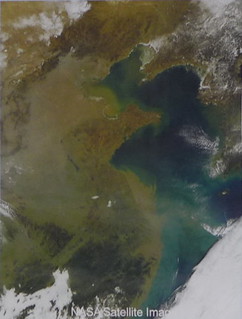

環保署的另一個合作對象是NASA的七海計畫,主要是針對「亞洲褐雲」的問題,透過東南亞七國的合作,釐清並研究東南亞地區生質燃燒污染物的跨境傳輸行為。

所謂的「亞洲褐雲」,指的是NASA衛星照片上,所見一層由煤灰、酸性粒子等氣膠所組成的污染混合物。這層污染物厚達三公里,主要來自印尼、馬來西尼、菲律賓等國大量燃燒農作,或是焚林整地所造成。

亞洲褐雲生成後,部分會隨季風往北傳送,再經西風帶往台灣上空。雖然褐雲主要位於三公里高空,與一般民眾生活圈不同,但如果遇到下降氣流或是東北季風,污染物質就會被帶到地面,影響台灣空氣品質。

蔡鴻德表示,過去是採擴散模式估算,境外污染約佔台灣空氣污染的三成,環保署將採行同位素檢測技術,進行污染物的指紋比對。未來可更精準地掌握污染物來源,也會重新檢討目前空氣污染防制的措施。