宵順(與他家族)的死亡事件簿

「宵順」是誰,為何牠的死亡應受到關注?──「宵順」是台北市立動物園的「菊忠」(公)與「長宵」(母)於2012年1月18日所生的第6胎,隔年4月18日「借殖」(出借繁殖)到頑皮世界。因更早之前,同樣由台北市立動物園送至頑皮世界的親兄弟「宵強」(公),已於2008年身亡。

值得注意的是,僅在2015年3月至2016年8月短短一年半期間,台北市立動物園先後就有5隻長頸鹿死亡──2015年3月,近親交配所生的「小鶴」出生不到2個月就因拒絕進食死亡;2015年8月,母長頸鹿「妞妞」近親交配後難產,母女雙亡;2016年5月,27歲的母長頸鹿「長宵」因病過世;2016年8月,「宵久」在準備出園的途中死亡。

其中或許以「宵久」的死亡最為慘烈。在「宵久」將搬移到六福村之際,即使台北市立動物園已為此做了兩個月的準備,但「宵久」未出動物園就倒地不起、命喪園內。台大獸醫師判斷乃是搬運過程中,由於「緊迫」導致肌肉損傷,且潛在的肺炎造成呼吸窘迫、無法站立,最後因心肺衰竭死亡。

解剖發現,「宵久」肺臟有「全面性出血性化膿」、肝臟及脾臟腫大、腎臟有多發性白點,血液檢查發現有急性肌肉損傷現象。

台北市立動物園獸醫室主任郭俊成曾對「全面性出血性化膿性肺炎」進行說明,表示「全面性」意指感染遍及整個肺臟;「出血性」、「化膿性」則是其中部分區域有出血、化膿現象。而病毒、細菌、黴菌都可能引起肺炎(此案推斷應是細菌引起),大多的病原菌其實平時就存在環境中,當動物生活環境改變、感到「緊迫」時,就可能誘發症狀。

何謂「緊迫」(stress)?國際知名動物福利專家David M. Broom解釋為「環境對人/動物造成不利或有害的影響」,通常是指「無法適應環境」。而生理和免疫系統功能的特殊改變,是許多個體感受緊迫時共有的現象。簡言之,當個體緊迫時,牠的福利也就跟著受挫 [1]。

至此,我們不得不追問:「宵順」與「宵久」之死,有多大的程度是為了滿足人的願望才鑄下悲劇?

島上的長頸鹿:近親繁殖,何能野放?

長期以來,動物園界以「保育」和「保種」做為口號,將野外捕捉得來的動物(及其後代)進行圈養。實際上動物原棲地的「域內保育」(in-situ conservation),才是早被公認的重點,「域外保育」(ex-situ conservation)僅是必要時的補充,而動物園方卻變相強調自身的重要性,宣稱「以待來日」會將動物放歸野外。

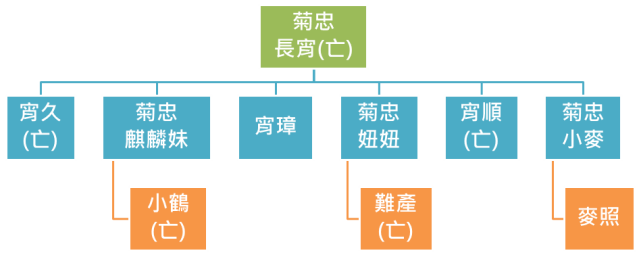

前述所謂的「借殖」,原本用意乃是「域外保育」為維持基因多樣性常用的手段,意即在不同的動物園之間,交換動物個體以避免近親繁殖。但根據事實,台北市立動物園的長頸鹿就不乏近親繁殖,園中現有的4頭長頸鹿,分別是「菊忠」、「麒麟妹」、「小麥」、「麥照」,近幾年的族譜及死亡如下圖所示。

目前台灣擁有長頸鹿的動物園分別是台北市立動物園及新竹六福村,而「菊忠」與「長宵」最小的孩子「宵璋」,也已繼「宵久」的死亡之後,「順利」借殖到六福村。可以想見,未來這兩家動物園無論如何交換動物個體,近親繁殖都在所難免。

今年6月,台北市立動物園出生的小長頸鹿,就疑似左前趾關節變形,因不適而無法久站,由於草食動物在野外通常出生就可自行站立,此事引起媒體和民眾的關注,而民間對長頸鹿近親繁殖的質疑也是由來已久。

雖然台北市立動物園發言人曹先紹表示,近親繁殖不會第一胎就出狀況,而是多代以後基因弱化,問題才會比較明顯。但許多科學家都一致認為,基因可能已有缺欠的動物不適合放歸;況且長頸鹿體形龐大、運輸不易、生性敏感,光在台灣島內移動都有很大風險。

「宵久」的死亡理應已經帶來足夠的警訊,何以再有可能將台灣繁殖的長頸鹿運輸海外其他動物園?甚至回歸牠們祖輩的非洲大陸?再者,早在2001年台北市立動物園就曾自美國引進一歲的長頸鹿「艾克」,卻因水土不服而死,顯見引入更多的長頸鹿進台灣,來維護島內長頸鹿的基因多樣性根本也是本末倒置。

「到底台灣需要多少長頸鹿,才算足夠?」、「用民眾納稅錢來繁殖這些長頸鹿的目的何在?」皆沒有被認真討論過,也無法得出有意義之結果。台灣長頸鹿的近親繁殖以及冒著長頸鹿生命風險的引進,兩種方式無論何者,都讓「維護台灣長頸鹿族群的基因多樣性」成為假問題──以維持基因多樣性為由,在台灣保育長頸鹿,難道不是自欺欺人嗎?

「宵順」及其家族的死亡,理應帶給我們「回頭是岸」的啟示──台灣動物園保育非台灣原生種的眾多野生動物,是沒有未來的。然而,筆者以電話聯系頑皮世界,該園竟表示,正在購買兩頭新的長頸鹿。

「保育教育」的負面示範

國際公認當代動物園的四大功能,分別是休閒娛樂、科學研究、保育和教育。其中教育指的是「保育教育」,意即透過導覽,提高人們的保育意識和對保育工作的支持。

不過,從近年接二連三的長頸鹿不幸事件觀之,例如前述的「宵順」在遊客面前猝死,以及2015年六福村早產的長頸鹿寶寶在旅客面前夭折,現場不但沒有專業獸醫師及照顧人員,還曝曬在陽光下長達半小時等案例看來,不禁令人困惑,這些動物的犧牲,除了為台灣社會帶來接連不斷的驚嚇、悲痛外,還做到什麼樣的「教育」?

儘管如此,今年台北市立動物園發言人曹先紹仍公開表示:「將持續與歐美動物園協調、調度,繼續為園內的生物多樣性努力,一步步完成台北市立動物園成為亞洲生物多樣性環境教育重鎮之願景」。

然而,真實情況是,現行世界多處的動物園,不僅擁有人工圈養繁殖的種群,更有許多野外捕捉得來的動物。為了增加「動物園中」的生物多樣性,是否犧牲的可能正是「野外自然環境中」的生物多樣性呢?

有些人認為,透過少數在動物園中被囚禁的個體,將能換來人們關注保育的更大利益,但這樣的推論是值得懷疑的。台灣動物社會研究會曾於2014年調查發現,民眾參觀動物園時,平均一個動物籠舍的停留時間僅20-30秒;其他國內外的研究,也多次得出相似答案。

英國世界動物保護協會(WSPA)的研究報告《動物園的真相》(The Zoo Inquiry),便以「集郵式」形容這種盡可能「多看」而非「多了解」的遊客心態,動物園界何能證明這樣的走馬觀花,具有「保育教育」之效?

再則,動物園多半將「繁殖過剩」的動物賣掉或和其他動物園交換,甚至殺死。哥本哈根動物園當眾宰殺小長頸鹿餵食猛獸,隨後又處決了四頭猛獸(獅子),就曾引起全球輿論譁然。芬蘭赫爾辛基動物園園長Sanna Hellström公開認同哥本哈根動物園的做法,認為「他們只是沒有做好媒體公關」,以致民眾觀感不佳,亦承認處決「過剩」動物是動物園普遍現象[2]。

至此,「動物少時就繁殖、動物過剩就殺死」的做法,已將隱藏在保育口號背後的人類中心主義與千方百計利用動物的真相,嶄露無疑。

動物園裡的動物,也需要「轉型正義」的關注

動物園「保育教育」最大的弔詭之處,或許是它們所欲傳達的信息,與它們傳達信息的手段之間,存在根本的矛盾。

據歷史學者研究,動物園的現代形式自歐洲發源,19世紀開始傳向世界各地。直到20世紀,動物園仍清晰反映了盛氣凌人的「歐洲中心式」世界圖景,和統御動物的慾望。

不可諱言的是,動物園的誕生加重了野生動物世界的災難,且與15世紀開始的殖民時代相符(台灣動物園亦由日本殖民時開始設置)。而且,早在18及19世紀的歐美動物園間,就存在「蒐集越多種動物越好」的競爭,當時強調的是物種的多樣(今日又何嘗不是?),園方派出許多探險隊至世界各地捕捉、運送野生動物,也造成大量動物在過程中死亡 [3]。

當今正是台灣社會關注「轉型正義」之時。從歷史的角度來看,動物是人類對大自然強取豪奪下的受害者,動物園正是其中最具代表性的有關單位。在自然棲息地廣受威脅的今日,我們不能僅僅把動物園視作所謂「保育的最後堡壘」,也要意識到動物園中的動物,乃是歷史的受害者、及「受害者的後代」。

在保育技術、動物福利科學等專業日益發達的今天,我們對歷史和社會面向的梳理亦不可忽視。更重要的是,這些議題同樣需要哲學對其「是非」和「價值」進行思辨。

國內外已有越來越多民眾對動物園的存廢展開討論,亦有不少保育人士認為,當代動物園的形態,應轉以本土物種為主,並以救援和收容為重點工作。而所謂的研究和教育,亦應在充分保障動物福利下,引導民眾認識本土物種「為何出現在動物園的原因」──如棲地破壞、遭陷阱夾傷、走私沒入,以及現今動物園所留存而無法野放的動物等。

如果動物園能真正轉型成為這種「避難所」性質的場所,那麼也應該相應地為這樣的機構創造新的指稱,取代具有拘禁和壅塞之意的「zoo」一詞,使之名正言順。此外,還應公開過去所有死傷的動物屍檢報告、動物真正來源及園方出入帳目等,才能徹底告別掩飾真相和不義的「動物園」不堪的黑暗史。

今年5月,在民間團體的努力之下,《動保法》「動物展演規範修正條文」三讀通過,或可在一定程度上告慰慘死的河馬「阿河」,還有無數的「宵久」們。可如今「宵順」屍骨未寒,擴及動物的「轉型正義」也該進入議程,不要活在對錯不明的混沌中,繼續做「動物園保育」的無用之功。

作者註:

[1] 《動物權與動物福利小百科》馬克.貝考夫編,錢永祥等譯。2002台北桂冠圖書p.328-329。

[3] 《動物園的歷史》埃裡克•巴拉泰、伊麗莎白•阿杜安•非吉耶,喬江濤譯。2007台中好讀發行。

[4] 《規訓與懲罰:監獄的誕生》傅柯,劉北成、楊遠纓譯。1992台北桂冠出版。

*本文經作者授權轉載自動物當代思潮