前言

水是孕育生物,生命存續不可或缺的因素之一。最早的生命誕生在距今30億年前的海洋之中,且地表上70.8%的面積為海水,然而海水的流動、蒸發、結冰及融冰作用,影響大氣的氣候變化,其中降水在地面上形成逕流,匯成溪流,最後匯集為江河(劉鴻喜,1994)。

逕流、溪流及江河因地形地貌的不同,各種生物為了因應如此迥異的生存環境,各自演化成特有的生存法則,其大小與形狀亦各有獨特發展,如此造就溪流的上、中、下游及出海口各段生物的多樣性面貌。

然而,隨著人為的開發,造成溪流生態的環境破壞,造成河川生物棲地多樣性的嚴重威脅,為此,各國相繼省思相關保育問題,企圖透過生態保育及河流工程來挽救此等生態浩劫,溪流工程的優劣便是創造生態永續與生物多樣化的重要關鍵之一。

溪流的生態樣貌

棲息在淡水的生物,因溪流的上、中、下游、出海口及池塘或湖泊各段的生存環境不同,造就不同的生物特性及多樣性,其中大致可分為水生植物(如藻類)、無脊椎動物(如水生昆蟲、螺、貝、蝦、蟹)與脊椎動物(如魚類、蛙類、水蛇類);另外尚有部份鳥類和哺乳類經常在溪流附近出現,其中與溪流工程息息相關部分為無脊椎動物中的蝦蟹與脊椎動物中的魚類為主,溪流工程對其生存與洄游習性息息相關:

一、生物的特殊習性

「洄游」係指某些水生生物按照季節的更替,抑或其生命的週期來捕食及產卵,所依一定路線的規律性移動,在溪流生態中通常為魚蝦蟹等生物為主,溪流工程首當其衝,便是對洄游性魚類的影響,根據後藤等(1996)指出,洄游性魚類可分為:降河洄游魚、溯河洄游魚及兩側洄游魚(曾晴賢,2002),其中降河洄游魚以白鰻為顯著例子,溯河洄游魚則以鮭魚為眾所皆知的代表,兩側洄游魚則以香魚為代表。

「洄游」係指某些水生生物按照季節的更替,抑或其生命的週期來捕食及產卵,所依一定路線的規律性移動,在溪流生態中通常為魚蝦蟹等生物為主,溪流工程首當其衝,便是對洄游性魚類的影響,根據後藤等(1996)指出,洄游性魚類可分為:降河洄游魚、溯河洄游魚及兩側洄游魚(曾晴賢,2002),其中降河洄游魚以白鰻為顯著例子,溯河洄游魚則以鮭魚為眾所皆知的代表,兩側洄游魚則以香魚為代表。

二、台灣的洄游性生物及其分佈

台灣的河海洄游性生物,約有100種左右的魚類及30餘種的蝦蟹類。其中,西部地區的洄游性生物已甚少見,或僅分佈於一定河段內,以大甲溪為例,目前分布於石岡水壩以下,僅發現少數的白鰻、日本禿頭鯊及日本絨螯蟹等(張明雄、林曜松,1994)。在東部地區,除有與西部地區相同的白鰻等生態物種外,尚有咸少見到的鱸鰻及蝦虎科的魚類,舉凡如大吻蝦虎魚與日本禿頭鯊,即活躍於秀姑巒溪中,數量最多的洄游性生物。另外,台灣溪流生態中屬於兩側洄游魚,則以分佈大甲溪的台灣櫻花鉤吻鮭及阿里山區溪流為主的苦花為代表。

三、大甲溪之洄游性生物概況與分佈

根據張明雄與林曜松(1994)指出, 在1990至1994年的記錄中,大甲溪流域共採獲20科、38種魚,其中河海性洄游性魚類有白鰻與日本禿頭鯊等2種,主要分佈於石岡水壩下游處;另尚有分佈於七家灣溪的台灣櫻花鉤吻鮭及苦花等兩側洄游魚。

溪流生態工程特性與生物多樣性的復育

一、生態工程的意涵及特性

生態工程為一複合式名詞,其主要是由「生態」與「工程」所結合而成,意指工程的建造,須同時兼具生態保育的觀點,讓自然環境不致於因工程而導致生態遭破壞,降低對生物生存的衝擊。另曾晴賢(2007)也指出,生態工程為創造一個適合生物利用的環境稱之,其更指出生態工程應具有生態智慧的邏輯思維,融入工程設計理念,如此方能藉由自然力量,營造永續經營與生物多樣性的生態工程,達成人與自然共生共榮的景況。

Bergen, et al.(2001)則提出生態工程在實際執行上,需符合五項基本的原則(陳宜清,2008):

1. 符合生態學原理;

2. 採行因地制宜的策略;

3. 保持較寬廣的設計功能需求;

4. 注重能量與資訊的效能;

5. 釐清工程的目的及價值。

表1. 生態學家與工程師之生態工程觀點(引自陳宜清,2008)

|

觀點 |

生態學者 |

工程師 |

|

中心倫理 |

生態系健全 |

人類利益 |

|

工程建設 |

經濟建設之工程減量 |

兼顧生態景觀 |

|

努力目標 |

生物多樣性 |

永續發展 |

|

重點工作 |

生態復育工程 |

兼顧生態的工程建設 |

據上所述,並佐以其他相關的資料參考,生態工程可歸結有如下幾點特性:

1. 具備生態思維的工程設計理念。

2. 就地取材與因地制宜的施工方式。

3. 兼具技法與心法合一的工程。

4. 有效的整理與管理策略。

5. 創造永續經營與生物多樣性的多贏局面。

二、生態工程在溪流生態上的應用

溪流生態工程,顧名思義就是考量溪流環境及其生態圈,透過因地制宜性的生態工法,復育溪流生態,並能有效的整理與管理溪流,恢復生物多樣性的面貌,創造永續經營的環境。

人類大量的不當開發,破壞原本溪流生態的環境,造成河川劇變,威脅到溪流生物的生存,近年來各國莫不尋思如何恢復溪河生態,又能施作工程,以達穩定河川並減輕對生態環境造成的干擾與傷害,溪流生態工程便應運而生。

三、溪流生態工程應用的實務-以八寶圳試驗魚道為例(行政院農委會特有生物研究保育中心,2009)

溪流生態工程為維護淡水資源、降低人為干擾、復育河川生態及永續經營環境的工程,故世界各國均著手進行相關的工作,從美國、荷蘭、德國,到鄰近的日本等,均有相關的溪流生態工程的實例,國內自從921地震後,便興起一股開發過度與生態保育間的論辯,並以生態智慧的邏輯思維,重新省思及規劃重建的工程;早在此之前,行政院農委會特有生物研究保育中心依照前農林廳1995年9月所召開「河川治理相關工程設施對生態環境影響聽證會」之決議及省議會審查水利局(現為經濟部水利署)1996年度預算的審議意見,改善過去河川魚道設計不良,並邀集專家學者,針對大甲溪生態的評估,於是選定了石岡鄉八寶圳入水閘門附近,進行試驗魚道的設置。

溪流生態工程為維護淡水資源、降低人為干擾、復育河川生態及永續經營環境的工程,故世界各國均著手進行相關的工作,從美國、荷蘭、德國,到鄰近的日本等,均有相關的溪流生態工程的實例,國內自從921地震後,便興起一股開發過度與生態保育間的論辯,並以生態智慧的邏輯思維,重新省思及規劃重建的工程;早在此之前,行政院農委會特有生物研究保育中心依照前農林廳1995年9月所召開「河川治理相關工程設施對生態環境影響聽證會」之決議及省議會審查水利局(現為經濟部水利署)1996年度預算的審議意見,改善過去河川魚道設計不良,並邀集專家學者,針對大甲溪生態的評估,於是選定了石岡鄉八寶圳入水閘門附近,進行試驗魚道的設置。

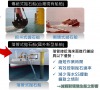

八寶圳試驗魚道研究站位於台中縣石岡鄉與東勢鎮交界之台中農田水利會的八寶圳進水口旁。其中共有8座魚道,分別採用水池型階段式魚道及改良型舟通式魚道等兩種形式設計;同時魚道內設有水質監測器、水中攝影機、紅外線監測器及長時間錄放影機以及三維流速計等器材,監控魚道內的生態變化。

魚道的構造主要可分為五部分:引水管路、魚道上池、魚道下池、魚道主體、排水道等,以角材、錏管、防水合板等材質構成。

該試驗魚道從1998年至2005年相關的追蹤研究中,顯示出台灣鏟頜魚、台灣石(魚賓)、粗首鱲、台灣馬口魚、台灣纓口鰍、台灣間爬岩鰍、明潭吻鰕虎及短吻紅斑吻鰕虎等魚種有上溯的紀錄,尤以改良型舟通式魚道的設計最為明顯;另外,該研究也找出水生生物溪流棲地的改善工法。

此外,該魚道的設計也應用在其他水利工程設施上,故八寶圳試驗魚道奠定國內溪流生態工程的根基,成為相關的魚道設計參考的藍圖,更重要的是它重啟了消失在台灣西部洄游魚類生態的契機,為生態復育與人為開發找到一個新的平衡點。

結語

人類的演化與進步,帶給人們便利與快捷,然而過度開發,卻也讓我們犧牲與失去許多,若說人有許多機會與選擇,在選擇了便利同時,也在環境中失去了許多;還記得童年回憶中,溪邊的大肚魚、河溝裡的毛蟹,以及田間的水蛙,如今這點點滴滴不知不覺的隨著成長漸漸埋藏在過去的歲月中,不是我們長大造成的影響,而是過度開發的環境,造成這些景況只能在教科書上看到,溪流生態工程不僅要恢復以往的河川面貌,找回童年回憶中的景況,更重要是創造人與自然的新平衡,達成環境的永續經營。

參考資料

- 陳宜清(2008,8)。溪流生態工程之生態價值認知的探討。吳富春,河川與溼地生態水理。第十七屆水利工程研討會,台中市。

- 曾晴賢(2006,11)。生態工法的理念與實踐。曾晴賢,九十五年度生態工法種子教師培育講習工作討論。2006教育部生態工法種子教師研習,台北市。

- 曾晴賢(2003,12)。河溪生態工法應有的觀念與作法-從生態的角度思考。曾晴賢,九十五年度生態工法種子教師培育講習工作討論。2003生態工法人才培訓講習會,台中市。

- 行政院農委會特有生物研究保育中心(1998)。八寶圳試驗魚道研究站簡介。2009年11月15日,取自:http://ecotech.tesri.gov.tw/html/page03.htm

- 張明雄、林曜松(1994)。連續壩體對淡水魚類分布的影響。2009年11月15日,取自:http://wagner.zo.ntu.edu.tw/sos/sosknow/sosknow_2_2.htm

- 曾晴賢(2006)。臺灣河川洄游生物的習性。科學發展,352,4-11。

- 劉鴻喜(1994)。自然地理學。台北市:三民。

- 邵廣昭(1989)。小牛頓科學漫畫3:水族世界。台北市:五南。

※本文同步刊載於生態與工程入口網