◎美麗的草原風光

和女兒到擎天崗舒展筋骨,禮拜天且又是艷陽高照下的擎天崗,滿坑滿谷的人潮逛來走去的,把偌大青青草原的氣氛弄得熱鬧而活潑。

找了一個稍高的坡地坐了下來,我問女兒:「坐在陽光下那麼美麗的草地,又有藍天白雲為伴,妳有沒有很幸福的感覺呢?」

「嗯!有很舒服的感覺,可是,好像談不上幸福。為什麼你認為坐在草地上就會幸福呢?」女兒說。

「因為台灣的綠地普遍很缺乏,而且,一般人受了大眾傳播媒體強勢西方文化傳輸的影響,總認為有大片的草地,而且可以坐在上面欣賞風景應當是很幸福的事。」

「是啊!為什麼台灣草地那麼少呢?」女兒說。

「其實,原始台灣的平原和丘陵本來也是很少大草原的,尤其在北部如此豐沛的雨量滋潤下,該是連綿不絕的森林景象吧!」

「可是,為什麼這裡是草原呢?」

「最早可能是森林,後來被砍掉或燒掉了,接著將砍來的樟樹提煉樟腦,較差的木頭作薪炭材,山坡地則種茶,清末時,台灣的三大外貿產品『茶、糖、樟腦』,北部的出產就是茶和樟腦,後來,樟樹砍光了,茶業又漸漸沒落後,這裡就變成了牧場,供人放養牛隻,日人曾經在這裡種類地毯草和一些牧草,因為牛隻踩來踩去,所以樹木長不出來,就一直維持草原形態,現在,牛隻雖然減少了,可是,遊客又取代牛,繼續踐踏這裡的草地,自然就維持草原風光了。」

「原來我們也是共犯啊!可是,這個類地毯草那麼矮,牛怎麼吃?」女兒一臉無辜的說。

「這是因為遊客踩來踩去,才會那麼矮,你看那邊一條土路,就是草都被踩死了,所以旁邊才用繩子圍起來,保養草皮。妳會不會覺得草地整年都綠油油的,很單調?」

「草地本來就是綠的,難道還希望它開滿了花嗎?」女兒說。

「要是妳一、二月來這裡,就會發現白色的胡麻花一叢叢的從草叢邊竄出來,整個草原就因為這一團團的白色小花而顯得生意盎然起來。」

「夏天來呢?」

「偶而可以聽見半空中或草地上的小雲雀在唱歌,也時有小鶯在叫『你─回去』,草原邊或灌叢裡的倒地蜈蚣及野牡丹的深、淺紫色的花朵也閃著亮麗的光芒呢!」

◎大嶺牧場之歌

走在草地上的感覺自由而無拘,忽然間,一聲「哞─!」的牛叫聲吸引了女兒的注意力。循聲找到了一大一小的兩隻水牛正在吃草。

女兒興奮地說:「是水牛ㄝ!小牛好可愛喔!你看是野牛還是人家養的?」

「你沒看到那邊有一個大牛舍嗎?該算是野放的牛吧!因為沒有人牽牠們去吃草,也沒有人割草給牠們吃,但有蓋牛舍給牠們住。不過,牛到底有沒有住我不能確定。」

「奇怪,那牠們住哪裡呢?」女兒問。

「有幾次我來這裡,較晚回去,曾看到牛群聚在往竹篙山之間的山谷凹地,那裡幾乎都沒什麼風,可見,牛是很聰明的,會選最適合自己的住處,我想,可能在下雨天或天黑後,牠們會回牛舍也說不定。在魚路古道旁的砲管道附近,有很多叉路,一走進去都是牛鑽進去芒草堆挖的窩。」

「這裡為什麼要養牛呢?而且只養水牛,不養乳牛呢?在電視上看澳洲的大草原時,都是養了一大群的乳牛。」女兒的好奇心開始出來了。

「擎 天崗以前的名字叫牛埔、大嶺、大嶺、嶺頭喦等,過去,平埔族凱達格蘭人在金山的金包里社和在士林的麻少翁社可能都在這裡獵過梅花鹿,魚路古道的前身也有可 能是兩社的獵徑或聯絡通道,據說,在清朝嘉慶年間,這裡就已經有放牧牛隻的記錄了,後來,這裡曾經採過樟樹,煉過樟腦,砍燒過薪碳材,也曾種過很多茶,大 嶺上也建有一排茶寮,日治初期,擎天崗附近也有人代管牛隻的放牧行為,到了1934年,台北州在這裡設立大嶺州營牧場後,牛隻最多時曾多達1700多頭, 牛舍有四、五座,範圍東達磺嘴山,西至菜公坑山,包括了大尖後山、七星山、七股山、頂山等地,面積廣達1000甲,國民政府來台後,1952年在擎天崗設 立陽明山牧場,每年4月至11月代管士林、北投和金山地區農戶的寄養牛隻,退輔會及農委會也曾介入經營或試種牧草,台北市改制後,於1974年歸台北市農 會經營,後來,隨著農業的沒落、耕地減少和科技農具的發達,牛隻的數量就越來越少,如今,只剩下70幾頭了。」

「難怪我們都看不到幾頭牛!找了半天才找到兩頭。我覺得啊,我們好像是來給牛看的,牛可能都躲在暗中看我們呢!」女兒說。

走著走著,不期然遇見一大坨牛糞占據了半個路面。

女兒皺著眉問:「這牛糞要怎麼處理呢?」

再走一小段路,我指著路旁看起來黑黑的土,說:「就這樣處理,有時填在裸露的凹泥地中,然後再弄平,不要小看牛糞和牛尿喔,這些可都是草原上的昆蟲和植物們的重要養份來源呢!」

◎戰場的胎記

漫步走到山頂,一個碉堡矗立在眼前,使溫暖青翠的草原上平添了幾許肅殺的氣氛,好像和整個牧場的感覺不太搭調。

漫步走到山頂,一個碉堡矗立在眼前,使溫暖青翠的草原上平添了幾許肅殺的氣氛,好像和整個牧場的感覺不太搭調。

女兒一看到碉堡,馬上說:「在碉堡裡架機槍,敵人要是從對面攻過來,正好可以一個一個解決。」

我反問說:「妳怎麼知道敵人一定從對面過來?」

女兒一下子也愣住了,對碉堡左看右看,卻看不出所以然來,接著,向我要地圖看,然後,理直氣壯的說:「你看,要是敵人攻打台灣北部,從北海岸登陸後,要進攻台北,不可能走有軍隊駐守的大路,只能越過山嶺,所以,一定要經過這裡,所以,這裡的戰略地位當然很重要了。」

看著女兒得意的表情,我反問:「敵人如果要越過山嶺到台北,他們難道不會選擇樹木較多、屏蔽較好的小觀音山和大屯山群峰那邊嗎?為什麼要到這裡送死?我認為這裡的碉堡是反空降堡,是為防止敵人空軍在這裡空降登陸而設置的。」

看著女兒得意的表情,我反問:「敵人如果要越過山嶺到台北,他們難道不會選擇樹木較多、屏蔽較好的小觀音山和大屯山群峰那邊嗎?為什麼要到這裡送死?我認為這裡的碉堡是反空降堡,是為防止敵人空軍在這裡空降登陸而設置的。」

「可是,為什麼敵人一定要空降在這裡呢?他們也可以空降在大屯山等屏蔽較好的地方啊!」女兒以我之矛攻我之盾。

還 好,當兵時師對抗的經驗使我知道:「傘兵一定要儘量在平坦的地帶降落才不會受到太大的損失,要是在樹林或障礙太多的地方,下降時很容易被插死,造成軍力的 損失。因此,在北部地區擎天崗這麼大的一個草原區算是敵人空降最好的降落點了,所以,自然要有防止敵人蠢動的設施了。」

女兒有點恍然大悟的點頭,又有一點不服氣地說:「對嘛!你有當兵,難怪比較有經驗。」

「其 實,妳講的也沒有錯,擎天崗從兩百多年前以來,就是地理上兵家必爭的戰略要地了,清朝中葉以後,就時有河南勇在這裡駐守和練兵,河南勇泛指來自大陸的粵勇 及水師軍士,每年四季的第二個月都要來陽明山的產硫礦礦區巡行,同時焚燒附近的芒草,以免流民躲在高草叢中伺機盜採硫磺,後來,台北的艋舺和大稻埕因頻繁 的商業活動發跡後,位在金山和台北盆地之間的折衝位置也使擎天崗重要起來;在日治初期,有抗日游擊隊簡大獅等一群人流竄在這附近,曾在這裡建山寨駐紮,日 軍為了控制這個地區,曾在士林到金山的魚路古道附近,強徵當地居民興築砲管道,以便於用馬匹拉炮車運送軍火,在1937年日本發動大規模侵略戰爭時,為防 止美軍的空襲轟炸和空降,也曾挖了許多防空壕、碉堡及兩千多個散兵坑;國民政府來台後,在這裡駐守軍隊,把這裡變成軍事管制區,建軍營、反空降堡和許多防 禦工事,並有戰車掩體和軍事訓練場等,我們從土地公廟旁六角涼亭柱上的一幅對聯:『消滅共匪酬壯志,光復大陸建中原。』可以清楚地看出,在威權時代的主政 者竟然可以將極少數人神話般的妄想,透過政權控制的教育、社會、文化行為進行全面的洗腦工作,連一個小小的休憩涼亭都不放過,實在令人匪夷所思。還好,如 今,一柱擎天的擎天崗已從軍事戰略的滿天陰霾中退位了。」

「其 實,妳講的也沒有錯,擎天崗從兩百多年前以來,就是地理上兵家必爭的戰略要地了,清朝中葉以後,就時有河南勇在這裡駐守和練兵,河南勇泛指來自大陸的粵勇 及水師軍士,每年四季的第二個月都要來陽明山的產硫礦礦區巡行,同時焚燒附近的芒草,以免流民躲在高草叢中伺機盜採硫磺,後來,台北的艋舺和大稻埕因頻繁 的商業活動發跡後,位在金山和台北盆地之間的折衝位置也使擎天崗重要起來;在日治初期,有抗日游擊隊簡大獅等一群人流竄在這附近,曾在這裡建山寨駐紮,日 軍為了控制這個地區,曾在士林到金山的魚路古道附近,強徵當地居民興築砲管道,以便於用馬匹拉炮車運送軍火,在1937年日本發動大規模侵略戰爭時,為防 止美軍的空襲轟炸和空降,也曾挖了許多防空壕、碉堡及兩千多個散兵坑;國民政府來台後,在這裡駐守軍隊,把這裡變成軍事管制區,建軍營、反空降堡和許多防 禦工事,並有戰車掩體和軍事訓練場等,我們從土地公廟旁六角涼亭柱上的一幅對聯:『消滅共匪酬壯志,光復大陸建中原。』可以清楚地看出,在威權時代的主政 者竟然可以將極少數人神話般的妄想,透過政權控制的教育、社會、文化行為進行全面的洗腦工作,連一個小小的休憩涼亭都不放過,實在令人匪夷所思。還好,如 今,一柱擎天的擎天崗已從軍事戰略的滿天陰霾中退位了。」

「難怪,擎天崗這個名稱也是僵硬的充滿了軍事的味道。」女兒說。

「難怪,擎天崗這個名稱也是僵硬的充滿了軍事的味道。」女兒說。

我們邊走邊看著屹立在山嶺上的碉堡,隔一段距離就有一個,女兒同時回想到在擎天崗入口處的那些房子,看起來有些古怪,不太像陽明山國家公園管理處蓋的房子。

其實,那建築的形式一眼就可被認出是過去的軍營。

一幕幕的戰爭往事所構築出的台灣歷史映像,不停在腦中翻騰,到底,我們都是為何而戰,為誰而戰呢?

這個複雜的台灣主體意識建立的問題,女兒目前是不會懂的。

◎演化中的植被生態系

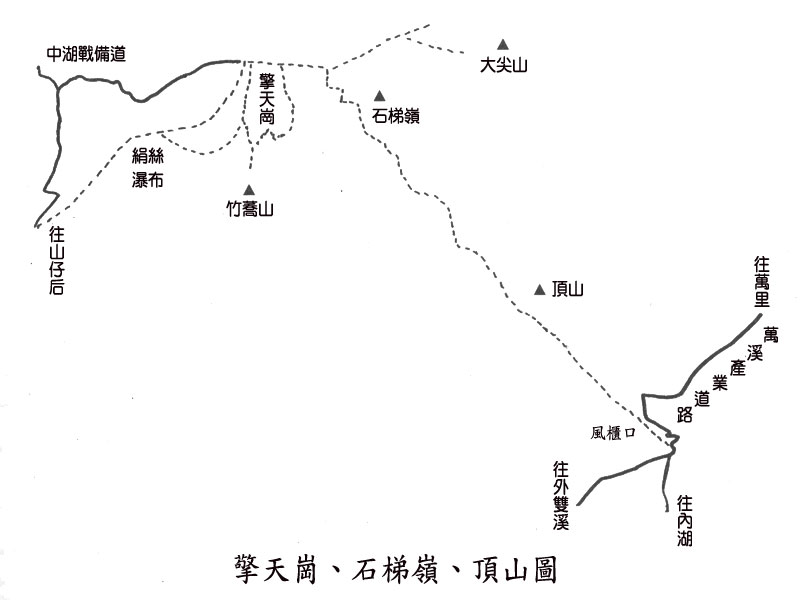

從擎天崗邁向石梯嶺之途,石塊疊砌成的步道時而緩緩下降、時而徐徐上升,兩旁類地毯草構成的草地以小波浪的幅度起伏延伸,往下時,兩旁的植被即漸漸高大,直 到身陷樹林之中,往上則兩旁植被漸趨矮小,直到變成草原,點綴著一叢叢由假柃木為主的小灌叢,伴著些許山菅蘭、灰木、野牡丹、藤本和蕨類等,時而也可發現 一、兩棵紅楠在矮灌叢中突出的身形。

從擎天崗邁向石梯嶺之途,石塊疊砌成的步道時而緩緩下降、時而徐徐上升,兩旁類地毯草構成的草地以小波浪的幅度起伏延伸,往下時,兩旁的植被即漸漸高大,直 到身陷樹林之中,往上則兩旁植被漸趨矮小,直到變成草原,點綴著一叢叢由假柃木為主的小灌叢,伴著些許山菅蘭、灰木、野牡丹、藤本和蕨類等,時而也可發現 一、兩棵紅楠在矮灌叢中突出的身形。

「你看這是什麼蕨,長得好像扇子喔!」女兒問著。

「這叫雙扇蕨,每一株都好像是兩面扇子的組合,可是,又不同於扇子,因為它的扇面可以透風。」

「蕨類不都是長在陰濕的環境嗎?這裡太陽那麼大,怎麼也有?」女兒懷疑地問。

「蕨類也有分喜歡和不喜歡陽光的種類,這是喜歡陽光的蕨類,妳看,還有長得像一對對耳朵的裡白,還有長的時候枝條都分兩叉的芒萁,都是喜歡陽光的蕨類。」

「為什麼我們走的時候一下子變成草原,一下子又變成樹林呢?」女兒感到非常有趣。

「妳猜猜看?」我說。

「是不是低的地方水比較多,植物才可以生長?你看我們每次走進谷地,樹林就漸漸高大;一走向山坡,樹林就漸漸矮小而消失。」女兒為她自己的發現有點得意了起來。

「除了水之外,樹要生長也需要種子啊!種子從哪裡來呢?」

「種子可以飛來啊!你看,秋天的五節芒花穗不是都隨風而傳播嗎?」女兒充滿自信地看著我。

「可是,不是所有種子都和五節芒一樣那麼小且輕,可以飛得動啊!譬如,我們常吃的芒果或橘子,它們的種子風吹得動嗎?」我不懷好意地說。

女兒不甘示弱地說:「那一定是從其他地方慢慢繁殖傳播過來的。」我找了一塊四周都是類地毯草的樹林,對女兒說:「妳看,這片樹林前後左右都沒有其它樹木,種子又是從哪裡來的呢?」

女兒看到一堆牛糞,興奮地說:「一定是動物帶來的,你看,我們走過鬼針草的草叢時,褲管經常都沾滿了它的種子,所以,一定是牛、松鼠等的動物帶來的。」

「哇!妳真厲害!不過,動物可以攜帶過來的種子的種類好像有限……」

我話還沒講完,突然有一隻鳥從空中飛過,女兒立即靈機一動搶著說:「還有鳥兒也會傳播種子,牠吃的果子說不定就拉在這裡,而且牠羽毛上可能也會沾有種子,像夢幻湖的水韭不就是北方的水鳥帶來的種子嗎!」

「可是,有些種子動物也帶不來,鳥兒也不吃,可是這裡卻有它的樹,這到底是怎麼一回事呢?」我還是靜靜地笑著提出問題。

「難道樹會和孫悟空一樣,從石頭裡蹦出來嗎?」女兒盯著我看。

「我們不能從眼前我們可以看到的一切去解釋這片樹林,或許,我們該想想這片土地的過去歷史,它到底曾經長什麼樣子呢?說不定這裡曾是一片森林,可能被人放火燒了,也可能樹都被砍光了,可是,如果這裡曾經是一片森林,地底下應該有許多種樹木的種子才對。」

「我們不能從眼前我們可以看到的一切去解釋這片樹林,或許,我們該想想這片土地的過去歷史,它到底曾經長什麼樣子呢?說不定這裡曾是一片森林,可能被人放火燒了,也可能樹都被砍光了,可是,如果這裡曾經是一片森林,地底下應該有許多種樹木的種子才對。」

女兒迫不及待的說:「我知道了,那些種子在地底下並沒有死,而在等待適當的生長機會,可是,後來這裡牧牛時,牛的蹄不斷踐踏,所以它們也長不出來,長出來的嫩芽也剛好被牛吃掉,所以,一直沒有機會,直到牛群減少後,這些種子才有再度生長的機會。」

「還差一點點,其實,如果森林大火的話,很多種子也會被燒掉,可是,落到山谷中的山溝的種子則最安全,因為很潮濕,火就燒不到。於是,我們看到的一般森林火燒地被破壞後,第一個到達的植物幾乎都是五節芒,因為它的種子隨風而來,傳播速度和效率都最快,而後,山谷中的山溝則是這片森林的種子貯存所,因為其地勢較低,很多樹木的種子離開樹體後很容易滾落其中,久而久之,就形成了豐富的種子庫,而森林復原的任務也時常都是從這裡開始的,因其潮濕而樹木容易生長,等樹木長大後,開花結果,種子再慢慢向山谷和山峰一步步擴張,就形成今天這副模樣。當然,風、動物或鳥類的種子傳播也是同時存在的。」

女兒點點頭說:「先是草原,然後變成灌叢,然後又有一些芒草和小樹木,然後就成為森林了,這就是植被生態系的演化,我們剛好都可以看到,真好玩。」

草原和森林間是生態交會帶(或稱生態過渡帶),生物種數較多,競逐活動也較激烈,可惜,很多動物都是晚上活動的,白天無法觀察到;而植物間的競爭則是緩慢而無聲的。

行進到草原上時,左邊出現了大尖後山如倒蓋臉盆的造形,和從擎天崗上看的山形不太相同,穿越一片森林後不久,山形優美的大尖山出現在左側。

女兒指著那山問我。

我說:「那是大尖山,很漂亮吧!從另一面近看更美。尤其那山頂的造形,簡直渾圓的沒稜沒角。」

「既然山頂是圓的,為什麼要叫大尖山呢?叫大圓山不是更符合地形特徵嗎?」

「我想,它所謂的尖該是從附近平坦的坡面上凸出的尖,而不是山頂的尖吧!」

不知不覺中,穿越一片較成熟的森林後,已來到了海拔高度八百六十四公尺的石梯嶺了,往下一望,陡坡下是一片翠綠的大草原,有些人躺在草地上休息。

走在草原與樹林上下起伏交替的柔和二拍子節奏中,山嶺曲線的綠色旋律波瀾壯闊地綿展開來,假柃木和山菅蘭等草本就像主旋律中的裝飾音,使雄壯的感覺中多了幾許細膩的花俏。

◎咆哮的風櫃口

過頂山後不久,跨過草原上的圍牛木欄後,正式告別了草原和森林的輪替,進入芒草原的世界。

過頂山後不久,跨過草原上的圍牛木欄後,正式告別了草原和森林的輪替,進入芒草原的世界。

寒風颯颯地從對面的山谷縫隙中刮過來,石階一直陡降到另一個緩坡,整個人暴露在沒有屏蔽的石階上,群山遠遠地對著我們笑。

下到緩坡後,路旁種著一棵棵的黑松,偶也有楓香。

快到萬溪產業道路時,我對女兒說:「這裡有一個很好玩的地名喔!尤其在冬天,特別符合這裡的地理特色,它叫『風櫃口』。」

女兒說:「嗯!山谷是一個大的櫃子,風灌進去之後就變成了風櫃,剛好這裡的出口很狹窄,像山谷的嘴巴,拼命把肚子裡的冷風苦水都吐出來,好讓我們也能感受一下它的心情。」

女兒說:「嗯!山谷是一個大的櫃子,風灌進去之後就變成了風櫃,剛好這裡的出口很狹窄,像山谷的嘴巴,拼命把肚子裡的冷風苦水都吐出來,好讓我們也能感受一下它的心情。」

走出萬溪產業道路後,太陽已西斜了,還有一段下坡的長路要走,右邊的路到內雙溪,左邊到內湖。

問女兒累不累,女兒搖搖頭,充滿活力地大步邁向前方。

※ 本文轉載自「陽明山之旅」,陳世一著,晨星出版社。