為了給五峰鄉居民安全對外聯絡道路,新竹縣府提案改善縣道122線,將對兩處曾發生土石流、巨石掉落路段以興建橋樑避開,30日在環署進行環評第三次初審。雖然小組環委普遍理解、認同當地居民的需求,但也認為報告有部分內容不足,例如道路改善後仍可能面臨的風險評估等,小組罕見給出補考的機會,要求補件再審,將進入第四次初審。

新竹縣府曾在2004年提案,計畫將縣道122線其中26公里的道路拓寬為9米,卻因為涉及頭前溪水源水質水量保護區、水庫集水區、自來水取水口及地質不穩定區,且拓寬後恐怕引入大量遊客衝擊水源區管制,而遭環評認定「不應開發」。

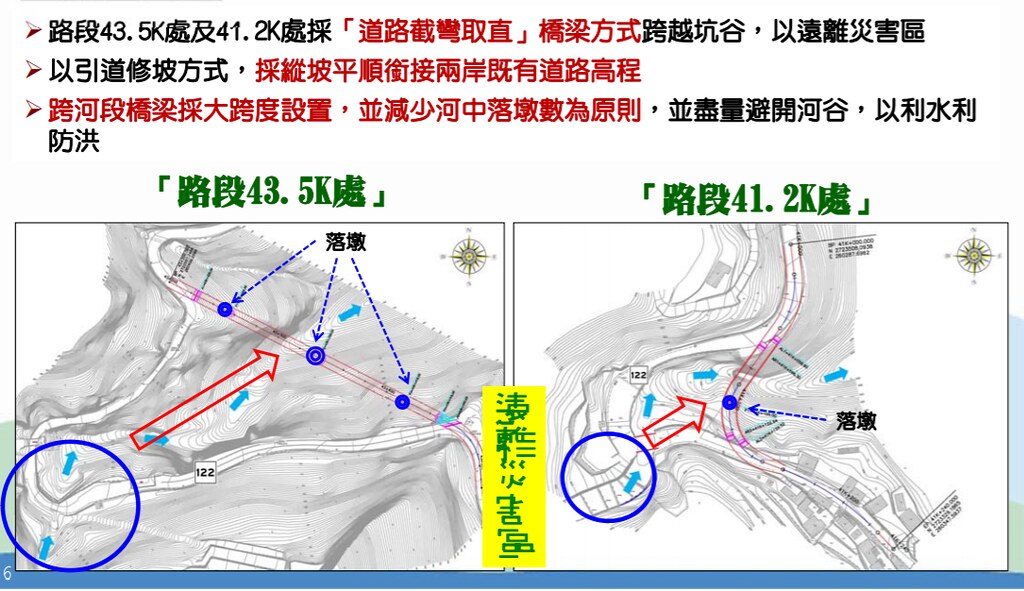

如今捲土重來,只選了43.5K、41.2K兩路段,縣府要以興建橋樑的方式截彎取直來避開土石崩落及土石流潛勢溪。兩處位於新竹縣五峰鄉大隘村及桃山村之間,為高峰、茅圃、清泉等聚落主要聯絡道路。

竹縣強調,這兩處從2001年的納莉颱風後,多次發生土石流及落石,尤其2013年多次巨石滾落,對當地居民的出入安全造成威脅。

縣府表示,改善這兩路段這是與當地居民討論過後的選擇,不過小組卻質疑,在2013年後,只有43.5K還有發生落石,今年7月瑪莉亞颱風後發生「水瀑布」的也在43.5K,因此環委大致上能夠認同43.5K處,但41.2K路段卻可能還需要提出更多的評估。

環委李克聰表示,41.2K路段除了必要性還要補充外,目前提出的設計可能反而造成土石沖刷風險,縣府應該也尋求如交通管理等其他可能的改善方案,比較這些方案之間的優劣。

沒有橋能完全抵抗天災 環委提醒提出承受極限 才是風險溝通

竹縣喊出「一條安全回家的路」,包括縣議員趙一先、鄉長、村里長等當地領袖也紛紛表達了對此工程的期待。

不過,環評委員王文誠、王价巨、李克聰等人卻直言,沒有任何一條橋、一個道路建設能夠完全承受各種天災與巨石,並不可能造了橋就從此高枕無憂,一味以「工程萬能」的態度來思考並不能治本。

王文誠表示,竹縣府應該提出這兩座橋可以承受的天災到什麼程度,並且提出監測與搶救管理機制。王价巨強調,讓居民瞭解這些資訊,才是負責任的風險溝通。