釋字803號的公布,讓野生動物保育與原住民文化權間的衝突重新回到公眾討論的視野。許多人往往會將野生動物保育與原住民的狩獵權理解為零和遊戲,一旦偏重於一方,則另一方就必須讓步。事實上,本號大法官解釋亦透露出這樣的價值觀[1]。在社會的變遷之下,我國原住民的文化權雖然受到尊重,但也受到其他價值(如環境保育)的挑戰,且往往是需要退讓或妥協的一方[2]。

然而如果回溯國內對生態保育最重要的一部法律《野生動物保育法》(下稱野保法)的歷史就會知道,野生動物保育在台灣的發展本來就與政治息息相關,甚至牽動到影響台灣經濟的國際貿易。而原住民的文化權則在這樣的政治進程下被犧牲,甚至與同樣弱勢的生態保育議題成為弱弱相殘的零和賽局參與者。

無事不政治 美國經濟制裁下誕生的《野保法》

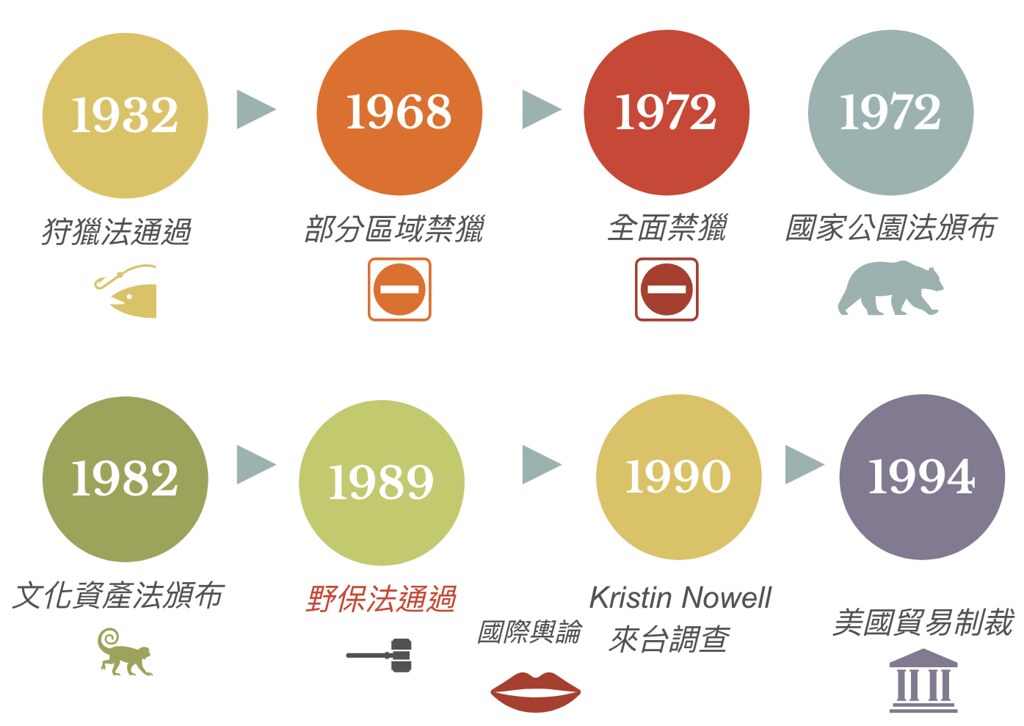

我國《野保法》是在1989年頒布施行。在此之前,國民政府最先是以1932年公布之《狩獵法》對於狩獵行為進行管控,但對於野生動物買賣卻無限制。1968年,政府開始劃設禁獵的保護區,1972年全面禁獵,並擴及製作標本與出口。同年,《國家公園法》公布,但對於生態保育僅聚焦於國家公園區域內的珍貴稀有物種,並非針對生態維護。

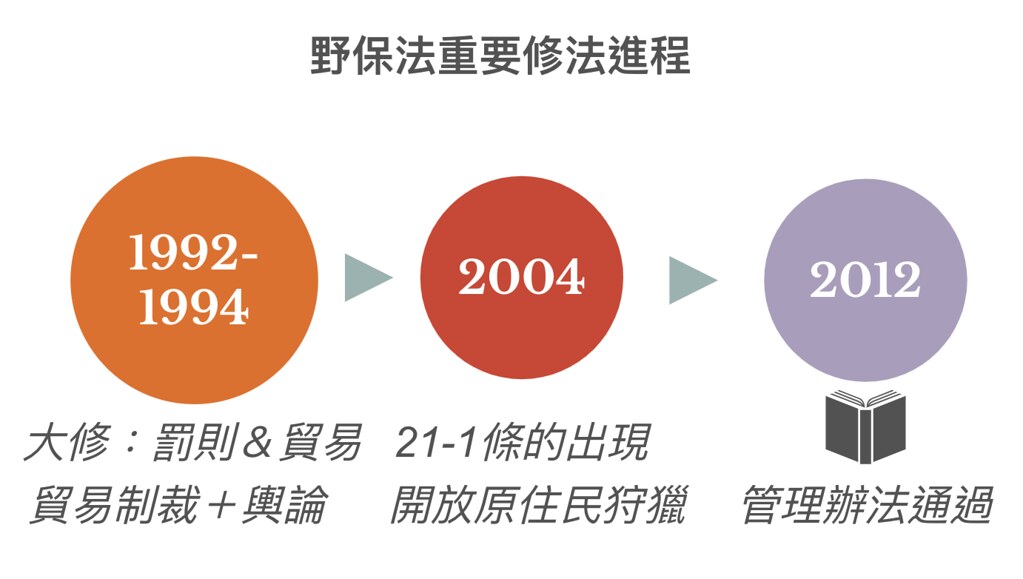

1982年頒布的《文化資產保存法》,以自然文化景觀維護與保育業務相關,開始劃設自然保留區、生態保育區,並對自然環境的維護有了相關規定,成為自然保育業務的主要依據。當時執掌保育業務的是甫改制的農委會,旗下的林業處保育科。惟在動物保育部分,當時僅有狩獵法與文資法的規範,前者約束力有限,後者適用範圍有限,這才醞釀了野保法誕生的時代背景[3]。1989年6月,《野生動物保育法》終於頒布,取代《狩獵法》成為動物保育與狩獵管制的主要法源。

雖然法令頒行,但社會風氣並未跟上。隨著台灣進入工商業社會,台灣人以野生動物進補或者製作標本的習氣並未因前述法令頒行而遭遏止。在禁獵令頒布的80年代,全台仍有上百家山產店販售瀕臨絕種的哺乳動物[4]。當時的台北街頭,最時髦的寵物是長臂猿與紅毛猩猩[5],加上犀牛角貿易,這些生態保育上的負面形象終於在1990年代爆發。

1990年代初,由於國際上對於犀牛保育的重視,加上有國際保育團體開始遊說,美國政府開始考慮以培利修正案對不配合保育的國家實施經濟制裁。

培利修正案原來是美國漁民保護法中的一節,以推動法案修正的眾議員命名。這項法案原先僅針對漁業,後來適用到所有瀕危物種,成為美國以國內法推動經濟制裁、促使他國保育的重要法律工具。1994年,柯林頓總統同意引用該修正案,對台實施貿易制裁。台灣成為當前唯一一個真正遭到美國採取措施實施制裁的國家。

去政治化的生態保育視角 難以避免的文化衝突

台灣政府從1990年便採取多項措施,試圖回應外部壓力,如成立查緝小組。1994年遭到制裁後更是提高查緝小組層級,並實施多項生態保育的教育與普及措施[6],至此,生態保育的觀念才真正進入社會之中。直到1995年美國才取消對台的制裁與相關指認。

由此可見,生態保育與政治息息相關,甚至牽動到貿易制裁。但是轉換視角來看,國家外部壓力雖然推動了台灣動物保育的進程,但是在短短數年間的高壓執行,其後座力卻是由國家內部的人民來承擔。如同吳志強法官在其論文中所述,國家將生態保育納入「法益」保護而讓某些行為入罪,受影響的便是以被入罪的行為作為文化與習慣的群體[7]。在台灣,這樣的群體就是原住民。

尤其,當生態保育的視角刻意去政治化,對於生態系中人類群體的政治與文化視而不見時,衝突就更難以避免。在前述貿易制裁尚在醞釀的1991年,國際野生物貿易研究組織TRAFFIC的研究員Kristin Nowell來到台灣,前往屏東魯凱族部落進行訪談與調查,試圖以訪談的方式研究台灣原住民狩獵行為對於野生動物保育造成的壓力。其報告成果[8]呈報給當時的保育主管機關農委會,定調了保育機關對原住民狩獵的看法[9]。

但她的訪談並未以當地生物的統計數量為基礎,僅以對部落進行的訪談進行估算,同時其對於原住民狩獵文化與規範,乃至於當時原住民的生活困境並未考察,而僅以生態保育的視角切入。然而這樣的報告卻形塑了公權力對於原住民狩獵的看法。至此,在外部的壓力與內部的偏誤下,原住民的視角從生態保育中缺席。甚至在後續野保法的制定與修正中,雖然黨團協商與原民立委有針對原住民狩獵進行討論,且甚至以「生存權」來討論之,但是其結論卻是認為狩獵無助改善原住民經濟處境,而以應加強就業輔導作結[10]。

狩獵文化與動物保育本不衝突 學者:法律和外部壓力致使弱弱相殘

然而,原住民文化權的保障與生態保育是否真的是零和遊戲?目前任教於台北醫學大學醫學人文研究所的林益仁教授不這麼認為。他在〈原住民狩獵文化與動物解放運動可能結盟嗎?——一個土地倫理學的觀點〉中就提到原住民狩獵文化與動物保育具有相似的出發點,且兩者的對立是從80年代開始被不同的參與者不斷推進造成的結果。

原住民的文化權與生態保育兩個弱勢議題,在以漢人與資本主義為主的社會中,被法律規範及外部壓力所牽動,面臨了弱弱相殘的處境。原住民的傳統祭儀淪為觀光旅遊的樣板,非營利自用狩獵卻處處受限;而在生態保育這一頭,面對棲地開發導致的浩劫、以及山林資源的竊取依然無力抵抗。

事實上,原住民既有的狩獵規範,例如部落間的獵場劃分、狩獵季節、獵人資格的取得、甚至是貴族許可制度等,本身就具備節制與控管的效果,也能兼顧生態保育。但是這項事實在相關討論中長期缺席,甚至在釋字803號的理由書中,也未見對於狩獵規範的描述。

長期缺席的結果,就是法規範與族群文化產生衝突,影響的則是原先就已經相對弱勢的群體。或許我們能夠期待的是,當這樣的衝突隨著釋憲而被看見,下一次的動物保育規範變遷能夠納入這些長期不被重視的視角,讓這兩個議題不再是互相對立,互相限制,而能夠達到真正的平衡。

註釋

[1] 理由書中有:「而須兼顧保育野生動物、維護物種多元性與自然生態之平衡。是立法者為求尊重原住民族傳統文化,以及同屬憲法上重要價值之環境及生態保護兩者間,於系爭規定三皆已有所兼顧,從大框架而言,尚無顯失均衡之情形,本院應予尊重。」兩者兼顧、平衡等字與限制並陳,即說明大法官亦認為限制原住民狩獵權是達成平衡之手段。

[2] 理由書中在解釋事前審查之合憲性時有以下文字:「基此,系爭規定四旨在藉由事前申請核準之程序,由公權力機關對原住民擬進行之獵殺野生動物之活動為適當之審查,並就核準事項為必要之限制,以避免原住民狩獵活動過度侵犯野生動物之存續與干擾生態環境之平衡。」即可看出大法官於理由書中表達的立場。

[4] 參照白安頤、林曜松著,吳海音譯,台灣野生動物保育史,林業特刊第二十號,頁76,行政院農業委員會(1989/6)﹔劉小如,我國野生動物保育問題研討,野生動物保育論文專輯(一),頁78,台大動物生態研究室(1985/6)

[5] 參照〈從年出口6萬張穿山甲皮,到保育模範生──台灣穿山甲保育之路〉,林慧貞,報導者

[8] Nowell, K. 1991. Aboriginal hunting in the Tawu Mountain Nature Reserve. Report to the Department of Zoology, National Taiwan University, and the Council of Agriculture, Govt. of Taiwan, 160

[9] 原住民狩獵,我的生態人文啟蒙,林益仁,2018年發表於Medium 個人部落格