在秘魯,它被叫做「波塔」(pota)。 在智利,它叫「吉比亞」(jibia)。 墨西哥人叫它 「紅魔」(the red devil),因為它被釣上來後往往變成胭脂紅色。 而在英語裡,它叫「洪堡魷魚」(Humboldt squid)。 無論它被叫做什麼,美洲大赤魷(Dosidicus gigas)都是全球捕撈量最大的魷魚物種。

近幾十年來,這一物種日益成為工業漁船在公海上的捕撈目標。 與此同時,相關法規卻未能跟上來。 東南太平洋魷魚捕撈業的出現引起了廣泛關注,但這不過是國際水域漁業大趨勢的一部分。 如今在監管「真空」中蓬勃發展的公海漁業給這個種群、乃至整個海洋生態系統的健康都帶來了影響,令專家們倍感擔憂。

「這麼大的捕撈量、以及在不同的公海海域捕撈魷魚的船隻數量令我擔憂。」國際海洋非營利組織Oceana全球政策高級主管周維德(Phillip Chou)說。 與此同時,綠色和平組織英國的聯合執行總監麥卡勒姆(Will McCallum)把魷魚漁業的增長描述為「公海工業化漁業最糟糕的例子之一」,並稱「這就發生在一夜之間」。

魷魚是無脊椎動物,身體柔軟細長,通常有八條較短的腕足和兩條較長的觸手。 目前已知至少有290個物種,各大洋都能發現它們的蹤跡。 過去幾十年間,全球頭足類動物(包括墨魚和章魚)的捕撈量增長了十倍,年捕撈量從1950年的50萬噸左右增長至2014年最高時的485萬噸。 其中增長最快的是魷魚漁業,目前在一些海域的漁獲登陸總量中佔相當大的比重。

捕撈魷魚是為了供人類食用。 在一些地區,魷魚捕撈量增長的同時,傳統漁業卻在衰退,說明魷魚正在成為魚類的市場替代品。 例如在西北太平洋,日本沙丁魚、阿拉斯加鱈魚等傳統漁業物種捕撈量的減少,正被魷魚為主的頭足類動物捕撈量增長所抵消。

儘管魷魚種群目前還不屬於瀕危物種,但科學家表示,最近不受管制的捕撈活動迅速增加,導致這些種群面臨風險。「魷魚對生態系統非常重要。 它們不僅僅是人類的食物,對海洋中其他的一切都很重要。」福克蘭群島漁業部(Falkland Island Fisheries Department)資深漁業科學家阿赫普金(Alexander Arkhipkin)稱。

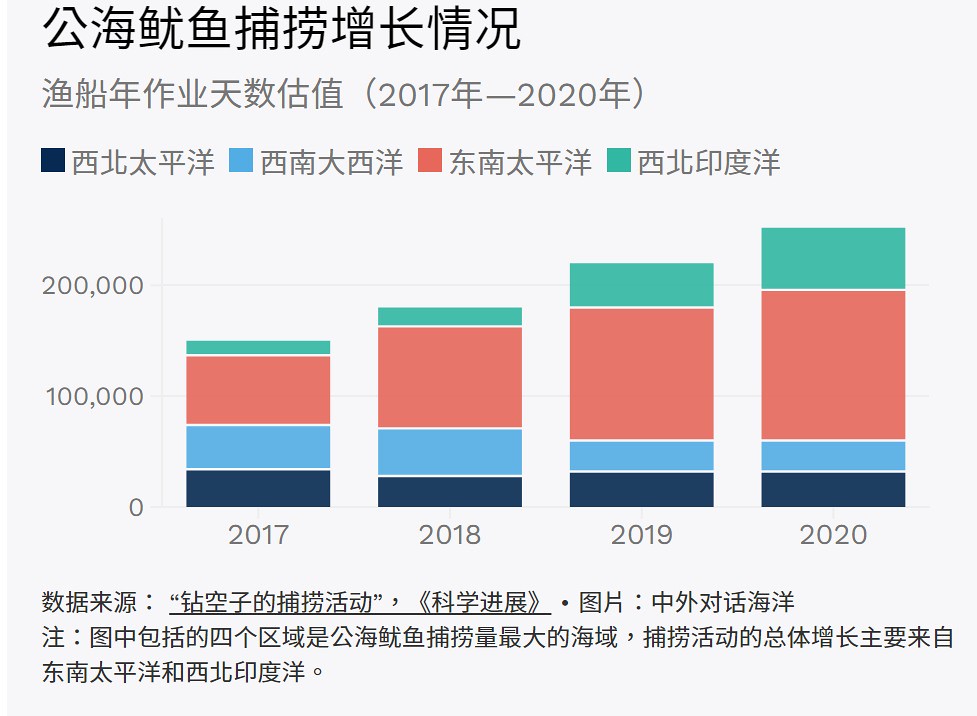

3月份發佈在《科學進展》(Science Advances)期刊上的一項研究顯示,目前公海魷魚漁業非常普遍,並且在不斷增長。2017~2020年的4年間,全球魷釣船隊的漁獲努力量(fishing effort,指特定區域和一定時間內投入捕撈生產工具的數量或強度)增長了68%,年捕撈天數從2017年的14.9萬天增至2020年的25.1萬天。

在不受管制地區捕撈魷魚的船隻大多是工業魷釣船。它們機動性極高,既能輕鬆轉場,也能在海上長時間停留。為了根據季節最大程度的增加捕撈量,它們通常在海上停留3個月到1年不等。 這些在不受管制的水域,展開捕撈作業的船隻懸掛著不同國家的船旗,但無論是從漁船數量,還是從捕撈時長來說,懸掛中國船旗的漁船都居首位。

加州大學聖克魯茲分校(University of California, Santa Cruz)海洋政策專家塞托(Katherine Seto)近來主導的一項研究顯示,目前86%的魷魚捕撈活動集中在不受管制的區域,而其中懸掛中國船旗的船隻佔到了92%。「捕撈活動越來越多,捕撈船隻越來越多,捕撈時間也越來越長,而且在不受管制的海域裡這些趨勢尤為嚴重。」塞托說。

缺乏監管

大多數情況下,公海上的魷魚種群不受管制。 目前負責監督國際水域捕撈活動的區域漁業管理組織(regional fisheries management organisations,簡稱RFMOs)有17家,它們的一項職責就是為成員國分配捕撈配額,從而減少副漁獲(即誤捕的魚),並且盡可能地減少非法活動。 然而,事實上這些RFMOs只負責監督特定魚類種群或特定區域,例如太平洋的鮪魚漁業,或者東北大西洋等既定區域的一般性漁業活動。 這一系統的局限性在於它使得魷魚捕撈等某些漁業活動,以及海洋中最為富饒的一些漁場完全不受任何監管。

公海上需特別關注的魷魚捕撈熱點地區有四個:東南太平洋、西北太平洋、西南大西洋以及西北印度洋。

在東南太平洋,厄瓜多、秘魯和智利沿海每個月都收穫數千噸美洲大赤魷,其中大多是外國大型工業捕撈船隊捕撈的。 該地區的魷魚年上岸量約佔全球總量的一半,但近年來船隊的單位捕撈努力量漁獲量(catch per unit of effort,簡稱CPUE)[1]銳減,說明該種群本身出了問題。

「過去2~3年間有跡象表明魷魚種群數量正在開始下降。」阿赫普金說。西北太平洋也出現了類似的CPUE急劇下降的情況。 那裡的大型工業船隊主要捕撈北魷(Todarodes pacificus)和赤魷(Ommastrephes bartramii)。

近年來,西南大西洋出現了阿根廷魷(Illex argentinus)捕撈業。 這種體型小、壽命短的魷魚物種也吸引了外國工業漁船以及規模較小的國內捕撈船隊。 目前魷魚占該地區漁獲年上岸量的10%~40%。 這一數值之所以波動如此之大,一部分原因在於這種魷魚種群對環境條件非常敏感。 而在西北印度洋,葉門和阿曼國家水域之外的魷魚漁業——主要捕撈對像是奧蘭鳶魷(Sthenoteuthis oualaniensis)——近年來也出現了前所未有的擴張。 2015~2019年間,該水域的捕撈船隊規模擴大了830%。

捕魷活動激增大多數發生在RFMOs管轄範圍外的偏遠海域。例如,以阿根廷魷(Argentine shortfin squid)為捕撈目標的西南大西洋就沒有RFMOs,而這主要是圍繞福克蘭群島持續不斷的政治爭端所導致的。 在沒有權威組織對船隻的數量和大小或允許捕撈的數量制定規則的情況下,國內外的大型工業捕撈船隊便開始在這片公海區域進行捕撈作業。

在西北印度洋,捕魷活動同樣在沒有RFMOs監管的海域擴張。國際非營利組織Trygg Mat Tracking(TMT)在2021年的一份報告中指出,2017~2020年間,該地區的魷魚漁業經歷了從無到有的迅速擴張。 資深分析師派特裡奇(Eleanor Partridge)稱,包括TMT和綠色和平組織在內的一些非營利組織在2020年對該海域進行的最近一次調查中發現,在這裡捕撈魷魚的主要是懸掛中國船旗的漁船,其數量從2017年的30艘增長至2020年的279艘。 這項分析還發現,目前在該海域捕撈魷魚的既有魷釣船,也有網捕船,而這也危及到了其他物種。「除了船旗國,甚至完全沒有組織對這些漁船進行審查。」麥卡勒姆說,並稱他們觀察到副漁獲中有未報告的鮪魚和鯊魚。

然而,一些海域的情況更為複雜。 例如西北太平洋,儘管那裡有區域管理機構,但CPUE仍急劇下降。 以美洲大赤魷為捕撈目標的南太平洋公海海域也有RFMO管理,即南太平洋區域漁業管理組織(SPRFMO)。 該組織的運作需要16個成員國和歐盟達成一致共識,而近年來SPRFMO已經意識到有必要頒布相關法規來限制魷魚捕撈。

「大家認識到這個捕撈量是不永續的,不能繼續下去。」 SPRFMO會議的觀察員、非營利組織Eco NZ的韋伯(Barry Weeber)說。SPRFMO最近一次召開會議是在2023年2月,會上提出了一些監測和控制魷魚捕撈業的提案,包括要求到2028年船上必須配備漁業觀察員,以及對魷魚總捕獲量進行限制。 這些提案都遭到否決,只有一項措施通過了,即預先限制捕撈努力量。但有人認為該措施不夠嚴格,無法對捕撈船隊構成威懾。「這只是名義上的限額。」韋伯說。

魷魚的敏感性加劇了風險

相比其他物種,更支持捕撈魷魚的一個論點是,它們壽命很短且繁殖潛力巨大:美洲大赤魷的壽命為1~2年,雌性一次可產100萬枚卵 ,在其短暫的一生中可產卵多達2000萬枚。 另一方面,阿根廷魷和日本魷魚的壽命僅有1年,雌性能夠產大約75萬顆卵。「它們成長、繁殖、死亡,所以代際之間的更新速度非常快。 這一點上它們就像鯷魚。」位於羅馬的聯合國糧食及農業組織(UN Food and Agriculture Organization)的漁業與水產養殖政策主管巴蘭奇(Manuel Barange)說。 他認為,全球大多數魷魚種群都是健康的,僅少數例外。

「關於這些魷魚捕撈業,我們也不清楚自己不了解什麼。」 塞托說。 她指出,雖然受監測的種群可能狀況良好,但問題在於,這些不斷擴張的魷魚捕撈業既不受管制,也沒有受到監測。「我們沒有數據報告和數據共享的制度來幫助我們處理公平以及永續性受到的影響。」她說。

魷魚也是高度敏感的生物,其種群數量可能迅速下降。 多變的環境條件和氣候變遷影響著每年的種群演替,導致漁獲率大幅波動。 令人擔憂的是,不受限制的高度工業化捕撈可能會給魷魚種群帶來另一大壓力,進而傷害這些在海洋食物網中扮演著重要角色的中層物種(既是獵物又是捕食者)。 例如在西南大西洋,頭足類動物約占魚類獵物物種的38%,而在魷魚漁業擴張最為迅速的西北印度洋,魷魚是鮪魚重要的食物組成部分。

漁業科學家阿赫普金說,就魷魚而言,巨大的漁業壓力確實可能「在低豐度的年份將本就不大的種群撈走大部分,從而有可能導致資源崩潰,進而影響下一年。」阿赫普金指出,加拿大和美國東海岸的紐芬蘭魷(Illex illecebrosus)的遭遇就是魷魚種群確實可能崩潰的證據。 上世紀70年代末到80年代初,這一海域的紐芬蘭魷遭到大量捕撈。 漁業壓力和海洋學條件導致其種群數量在80年代末迅速下降。「該種群再也沒有恢復過來。」他說。

「這種在國家水域和公海之間洄遊的物種如果消失了,除了會影響海洋健康外,還會對當地漁民及他們的飲食結構產生連鎖反應。 這麼多的生物質一旦消失,會在西北印度洋引發真正的糧食安全問題。 沿海國家離不開這些漁業。」麥卡勒姆說。

無效的措施

環保人士指出,不受管制的魷魚捕撈呈指數級增長是海洋治理的失敗。 塞托稱,一個辦法就是強化現有的RFMOs。

「我們聽到的是,包括中國在內的國際社會對魷魚種群表示擔憂,」塞托說,「我們看到即將頒布的政策也表達了這種擔憂。 」她說。

2020年,中國頒布新的漁業法規,其中包括適用於遠洋捕撈船隊的新法律。 這是中國首次在公海實施自主禁漁措施,涉及海域包括美洲大赤魷和阿根廷魷的主要產卵地。 此舉理論上可以讓這兩種魷魚種群有時間繁衍和恢復。 2022年,中國將這些措施的覆蓋範圍擴大到了西南大西洋、東太平洋和北印度洋。

阿赫普金對這些措施的熱情卻並不高,他認為在美洲大赤魷和阿根廷魷的禁漁期時「那裡恰巧沒有魷魚」,因此是無效的。 但海洋生態學家、來自山東省的青島海研會理事長王松林表示,這些措施「不僅有利於相關的魷魚種群,還有利於數百種魚類和貝類,以及其他可能成為次漁獲或副漁獲的海洋生物。」王松林還表示,這些措施可以給「具有高保護價值的海底棲息地——其中一些是魷魚的繁殖地——所急需的休養」。

王松林建議其他國家在公海實施類似的自主禁漁措施,這樣就能有更多「基於科學的、有建設性、有雄心的跨國努力」,從而造福魷魚捕撈業和漁業社區。

與此同時,阿赫普金希望有獨立的科學家團體定期發佈關於魷魚種群的報告並發出警告,這類似於IPCC在氣候方面發揮的作用,但如何強制要求捕撈船隊聽從這些警告則是另一回事「這個情況非常棘手,」他承認。「我也不確定該怎麼解決」。

註釋

[1] 單位捕撈努力量漁獲量(CPUE)是總漁獲量除以捕撈努力量,可用每船每日的漁獲公斤數表示。 CPUE下降表示魚類種群無法支援當前的捕撈水準,增加則表示魚類種群增長,但其計算有賴於數據的準確性。

※ 本文轉載自中外對話〈魷魚捕撈在監管「真空」中蓬勃發展〉