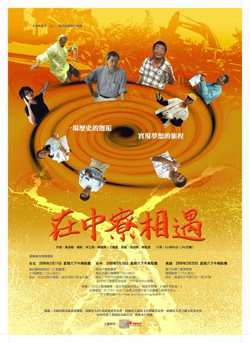

得知《在中寮相遇》的完成,心裡無疑是高興的。陸陸續續的,全景當時進入921災區所攝製的紀錄片都已慢慢完成。

得知《在中寮相遇》的完成,心裡無疑是高興的。陸陸續續的,全景當時進入921災區所攝製的紀錄片都已慢慢完成。

對自己而言,觀看這一系列紀錄921地震的影片,除了看見有別於新聞片面武斷式的報導,進而更加用心理解重建過程的點滴之外,另一個收穫,則是透過不同紀錄片的敘事策略與觀點,能慢慢的去思索與體會身為一個外來的紀錄者,是如何應對眼前所見的巨大災難,以及長期蹲點的這幾年,那看見了許多不堪重建事實的心情轉變。

不論是從《生命》裡吳乙峰與故友的真情書信到《天下第一家》中的荒謬冷調;或是《部落之音》中化身為語帶無奈戲謔廣播主持人巴亞斯的李中旺(用歌曲《最最遙遠的路》揭示著自己的看法)到《三叉坑》中極力在現實與自我間掙扎的陳亮丰;也即便是力守冷靜客觀的《梅子的滋味》,片末暗喻著「重新開始」的歌曲(交工樂隊的《嗷!》)亦隱約透露著郭笑芸的觀點…

挾著這樣的心情,迫使我好奇著在《在中寮相遇》這部五個多小時的紀錄片,導演黃淑梅究竟欲用什麼樣的態度與方式,領著觀眾與她一起前進災區現場,共同經歷這幾年的所見所聞。

回到地震的當下,映入眼簾的「中寮」殘破不堪,而與其他鄉村相比,那少了一份田園氣質的憾缺彷彿真實的瀰漫在空氣之中。隨即,影片卻收拾起哀鴻遍野,開始剖開表層,回溯起更多關於中寮的歷史。921地震像是促因,逼使我們正視這些積習已久的病症。

原來,香蕉王國、電塔之鄉、垃圾鄉、明星災區、土石橫流的山村這些名詞,全都曾是「中寮」的封號。

意識到問題之後,在紀錄重建的過程中,《在中寮相遇》所處理的並不僅僅停留在繁瑣的法令政策與災民複雜的協調問題上,更重要的,是加入了現象檢討,勇敢的提問「為什麼?」,深入對於「肇因」的探究。也因此,攝影機的角色不停的在鏡子、槌子、窗子與大槍之間輪轉。有時映照現實,有時敲塑現實,有時扮演溝通之窗,更有時是強悍的發揮攝影機的暴力特性,逼視監督那些倦怠過錯的政府單位。

然而,除此之外,攝影機也一直不忘持續追蹤著一群始終默默做事的實踐者。(《在中寮相遇》也是全景地震系列紀錄片裡,唯一以外來者作為紀錄主軸的。)

無論是義務支援卻始終不離不棄由喻肇青教授率領的中原大學建築團隊,或是由馮小非等人經營的果然文化工作室,(以及拍片的全景團隊),這些外力的注入,彷彿替中寮這個久病多年的患者按摩著筋骨,使它得以活絡起來,因而也才有許多由在地居民發起的自發性在地運動,一鋤一鋤修復荒廢幾十年水圳,不只隱藏著地方意識的覺醒,替中寮鄉在長久的無力中注入活力,更是思考未來的開始。

歷史是痛苦與死亡發生的地方,卻也是事實與事件產生意義的地方,這是《在中寮相遇》最可貴與令人感動之處。影片彰顯肯定了「人」最美麗的價值,也因為地震災難,讓人重新體會土地與人之間最真實的悸動,見證了最珍貴、動人、淳樸的人性。

隨著時間的累積,災民對外來者的態度從陌生到熟悉、從排斥到接納。我在影片中看到許多主角在見到導演前來拍攝時所流露的興奮神情,口中也總是嚷著「阿梅!阿梅!」的同時,想起了導演黃淑梅在拍攝筆記中所言:「我不是來拍災難片,我不是要用他們悲痛的神情來換取觀眾的眼淚。」的確,隨著片末胡德夫演唱《美麗島》的歌聲響起,相信導演已將整個事件作了最好的詮釋。

紀錄片常常是給予心靈衝擊和解放的媒介,也是製造可能性的撞針,不過前提是,觀眾必須有一顆開放的心。

在觀看《在中寮相遇》之初,因為片長的緣故,我曾有些怯步。但相反的,切割成三集的《在中寮相遇》,卻製造了宛如收看連續劇般的迷人期待,影片的長度並沒有成為沉重的負擔,在線性敘事的安排下,時間反倒成了一種逐漸卸下心防,並願意靜下心來傾聽與理解的珍貴過程。

每件事都會逐漸逝去,唯有選擇除外。願意相遇,選擇相遇,也才會迸出意想不到的火花,不是嗎?