2015年12月18日,《國土計畫法》在第八屆立法院會期最後一天的晚間10點12分三讀通過。自1993年行政院擬定《國土綜合發展計畫法》草案以來,22年間國土法歷代版本因恐撼動龐大土地利益而飽受各方勢力杯葛,差點就要六進六出立法院,這條路走得不可謂不漫長。然而,即將在六年半內被《國土計畫法》所取代的《區域計畫法》究竟是出了什麼問題?什麼樣的問題無法以修法解決,而需要另立《國土計畫法》?如今《國土計畫法》通過了,那些問題都已經不再成問題了嗎?

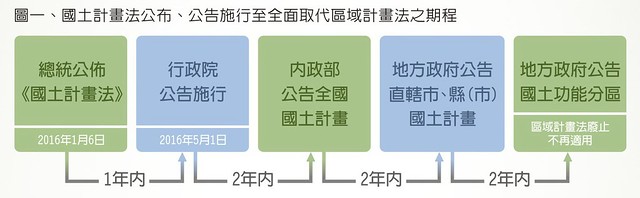

在開始探究這些問題以前,我們需要放在心上的是,「計畫法」和「計畫」並不是一回事;講得更精確一些,「計畫法」服務於「計畫」,提供「計畫行為」的規範指引與法源依據,產生讓「計畫內容」對現實發生作用的政策工具。我們手邊的《國土計畫法》因此一如許多國家空間計畫的母法,採取的是相對價值指引、框架式的立法。這代表的不僅是國土法的骨幹架構──從計畫體系取向到對個別土地使用管制的操作方式---都仍有待後續的子法規來充實,本身就還充滿變數;更代表在主掌全國土永續利用的基本原則與管制策略的「全國國土計畫」草案成形、以及之後將指認現實中每筆土地所屬功能分區,由各地方政府負責的實質空間規劃──「直轄市、縣(市)國土計畫」與「國土功能分區圖」---的輪廓出來之前,要判斷國土計畫能否肩負起永續國土的重責大任,一切都還言之過早。

換言之,國土計畫真正的挑戰,其實是國土計畫法通過後,才要開始。

國土治理:從空間綜合計畫落實到土地使用管制

自20世紀末的十多年來,每當遇到重大災害或者錯結難解的的國土亂象時,台灣社會總會湧現一種訴求:要讓國土計畫法儘快通過,落實國土治理。不過,當我們講到國土治理,在說的到底是什麼?實務上來說,就是要建立一套「空間綜合計畫」體系,將我們對國土的規劃,轉化為一套能有效引導土地使用行為的土地使用管制系統,來促成當初規劃的空間秩序能夠實現。

圖二(a)、我國兩大主要土地使用管制系統。區域計畫體系:依《區域計畫法》及其法規命令《非都市土地使用管制規則》,我國都市計畫與國家公園計畫以外的所有土地,劃分為11種使用分區,19種用地;各分區理應指導下轄用地(但實際上並沒有),用地則決定容許與許可使用項目、使用強度限制(*國家公園區適用國家公園法,另由國家公園計畫管理)。(資料來源:營建署)

一個國家為了長遠的發展,在資源有限的情況下,必須對國土做出系統性、指導性的規劃,以合理利用土地、確保環境與資源的永續,能持久地提供人民適切的生活空間。這樣的規劃至少涵蓋了三個層面:

一、對國土環境、風險、潛能的掌握。這得基於對國土各處地質、環境、資源、自然與人文地理、人口、產業、社會…等土地相關主觀與客觀基礎資訊的長期調查研究;

二、以前述研究為基礎、結合國家整體及地區的發展願景及預測,訂定發展策略目標,規劃相應的空間發展秩序與成長管理原則,指引跨事業部門的產業規劃、土地運用與設施配置, 也就是「空間綜合計畫」的內容;

三、讓空間綜合計畫建立起一套土地使用管制系統,藉由控制土地的使用權來引導個別土地使用行為。換言之,就是將各筆土地依其特性結合空間秩序中被賦予的角色,指認所應屬的 類別(譬如分區、用地)、規定與之相應的土地使用項目限制(容許/許可/禁止的設施或事業)及使用強度限制(容積率、建蔽率),或者其他必要的管制內容,來達到永續經營管理之目的。

計畫法的角色,基本上就是規範、支持第一、二項的調查研究與規劃過程,並提供法律授權與執行工具,讓第三項的土地使用管制系統能夠建立並發揮作用。

圖二(b)、都市計畫體系:大致的架構,但實際的分區設計與對應的土地利用與建築管制均可依據個別計畫需要與地方實際情況在一定範圍內進行調整,或者對使用條件、管理維護事項等等其他內容作必要規定。(資料來源:營建署)

變革的需求從何而來?

現況下,依照管制的空間計畫體系,台灣的國土可以分成三大類:非都市土地/區域計畫、都市土地/都市計畫與國家公園土地/國家公園計畫[1]。新通過的《國土計畫法》基本上脫胎自《區域計畫法》,但未來會將這三類土地都納入國土計畫的統籌之下,分派入國土四大功能分區各自的三種分類(也就相當於12種分區類型)之一,都市計畫法和國家公園法則是作為其中城鄉發展區第一類與國土保育區第三類土地所適用的特別法。

回顧台灣社會以及空間綜合計畫系統的發展歷程,早在日治時期的1936年即頒行了《台灣都市計畫令》以規劃管制市地發展,這套法規在二戰後也持續沿用直到1964年才被國民政府修正公布的《都市計畫法》取代[2],而我們的《區域計畫法》則是到了1974年才公告施行。都市地區由於人口稠密,土地資源相對稀缺,對於公共設施的整體規劃與建立土地利用秩序的需求自然較高,對都市地區土地利用加以控管的法規,自然也會比較早出現。

圖三(b)、國內目前三種法定土地使用計畫:都市計畫、區域計畫與國家公園計畫。

都市計畫土地與國家公園土地之後都會納入國土計畫統籌,成為其中特定的國土功能分區類別,而各自適用都市計畫法或國家公園法。(資料來源:營建署)

然而即便1974年《區域計畫法》在當時農地已開始大量流失的情況下公告施行,北、中、南、東部四個區域計畫也分別在1983年前後實施。但是問題卻也開始接二連三地逐漸浮現。我們的區域計畫體系在規劃與執行面上始終有幾個根本且重大問題未被處理,包括:(1)凍結現況邏輯下,「現況編定」導致計畫合理性的自始缺乏、也破壞了分區對用地的指導功能;(2)層級單一缺少全國整體長遠計畫或實質細部的空間規劃;(3)從未試圖建立對都市計畫與部門計畫體系的影響或連帶,缺乏對現實或其他部門決策的影響力;(4)將土地利用管制的執行交給縣市政府,卻又對縣市政府的不作為缺乏制衡手段…等等。這些在在都嚴重影響區域計畫自身的合理性與效用、讓非都市土地空有區位劃分,卻全無空間規劃來引導發展,不只被動地淪為新訂與擴大都市計畫的預備用地,甚至連避免發展失序的功能都極度受限。但平心而論這些卻不全是《區域計畫法》本身的缺陷,而很大的部分是實務上選擇性不執行區域計畫法所授予的權責與彈性所造成的問題(請參照區計法第6、11、12、15條)。

不過,等到1996年前後,內政部對北中南東四部區域計畫展開第一次通盤檢討時,雖然納入了新訂擴大都市計畫總量管制、訂定部門計畫、以及指認限制發展地區與條件發展地區等理應能夠改善區域計畫體系運作的內容,卻也開啟了「開發許可」的潘朵拉寶盒。「開發許可」制度於2000年區計法修法時,以增訂第 15-1~15-5條正式法制化;各種不符合原本分區使用的開發模式,只要申請進行分區變更通過審議就可以開發,而且完全不用回頭去檢討變更原有的區域計畫內容。從此區域計畫等同被切斷了與真實世界的連結,不但對非都市土地的指導作用喪失殆盡而形同具文,其實是連追趕現實世界的能力都沒有了。

「全國區域計畫」與「直轄市、縣(市)區域計畫」:未竟的奮起?我們還在路上!

然而,2009年莫拉克風災重創台灣,小林村大規模崩塌的悲劇讓台灣社會再無法迴避氣候變遷日益嚴峻的挑戰,也無法再漠視上位國土規劃的空缺、國土基礎資訊的匱乏所造成的國土保安漏洞與可能的沉重代價。於是從當年發動、隔年公告的變更台灣北、中、南、東部區域計畫第一次通盤檢討(變更一通)以及隨即繼續啟動並展開轉型的變更二通…到國土計畫法通過前,我們手邊有的是一套為了彌補國土法躺了20多年也無法在立法院通過的制度性空缺,並期使有朝一日能與通過的國土計畫法順利接軌而誕生、尚在規劃推動中途的政策計畫:「全國區域計畫」與「直轄市、縣(市)區域計畫」。

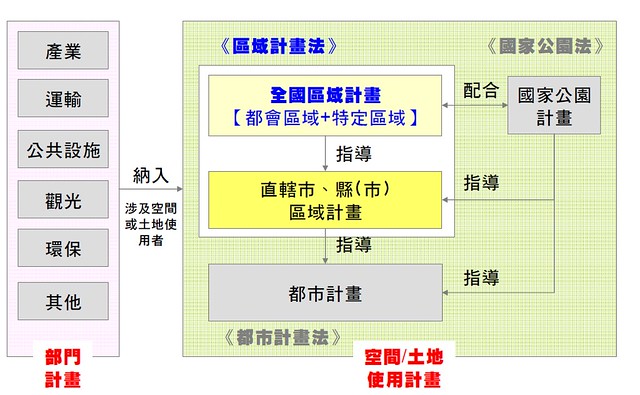

這套計畫體系在體制上最大的變革就是整併了此前由中央擬定的臺灣北、中、南、東等四部單一層級的區域計畫,並且調整為「全國區域計畫」及「直轄市、縣(市)區域計畫」兩個計畫層級[3]。上位的「全國區域計畫」主要內容為土地利用基本原則,而「直轄市、縣(市)區域計畫」則應依據全國區域計畫的指導,進行實質空間規劃,並指導都市計畫,以確立此前不同空間計畫體系間的上下位關係。

內容上,在歷經了莫拉克等重大災難後,這部空間綜合計畫定位自身首先是為具體因應全球氣候變遷、保全糧食自給率而進行的土地使用管制策略調整。這除了要建立、整合「環境敏感地區」資訊,並依災害、生態、資源及景觀之不同性質,與敏感程度分訂土地使用管制原則;還要依據全國糧食安全需求,訂定農地安全總量、分配各縣市應保存面積,並列為地方區計的重要內容與主要審查項目。此外,為了制衡新訂、擴大都市計畫及開發許可制度下使用分區變更浮濫的問題,「全國區域計畫」明示我國整體並無新訂、擴大都計之需求,但確實面臨都市發展壓力的部分地區,未來地方政府的新訂、擴大都計則只能在地方區計及其通盤檢討時在整體規劃中提出,不得再以零星個案申請;並且,地方區計應劃設「得申請設施型使用分區變更區位」,以計畫指明適宜開發區位。最後,原住民族土地爭議的處理、還有其他各部會所主管的產業、運輸、公共設施、觀光遊憩及環境保護等部門計劃倘涉及土地使用或空間區位時,也要配合加入全國或地方空間綜合計畫規劃與審議平台,以提出特定區域計畫和區域性部門計畫的方式來建構應對或協調發展策略。

圖四(a)、理論上自始有上下及相互關係,實務中卻長年近乎彼此平行的三種法定土地使用計畫體系,先是被「全國區域計畫」與「直轄市、縣(市)區域計畫」所挑戰,企圖為我們的空間綜合計畫建立較明確的上下位階,之後將會透過國土計畫法整合為一個上下關係相對明確的空間計畫系統。(資料來源:營建署)

此一推動空間計畫系統變革的嘗試,中央部分的「全國區域計畫」已先於2013年公告,隨後啟動的修正案也幾乎審查完成,就待環保署針對部門計畫部分進行政策環評。可惜的是目前還沒有任何一個地方區域計畫草案完成中央區委會的審查。但值得注意的是,即便國土計畫法通過了,實務上距相關子法與全國國土計畫、縣(市)國土計畫全面公告實施、完成國土功能分區圖,仍需約六年的期程,屆時區域計畫法才會自動落日。在此之前,當初以區域計畫法為法源,卻揉合了國土計畫法草案的精神與架構的「全國區域計畫」仍會是指導我國國土使用的最上位空間綜合計畫,而且可預見也會是未來全國國土計畫的基本雛型。此外,雖然目前確定還會留在中央續審的地方級區域計畫就只剩下新北市與台中市區域計畫;但其實將來地方政府主導的直轄市、縣(市)國土計畫、國土功能分區類別的指認還有後續執行,才是未來空間計畫的主戰場以及決定國土計畫體系成敗的關鍵。這兩個直轄市區域計畫的續審與推動無疑將提供珍貴的經驗與觀察樣本,也是過渡期間能提前終結制度空窗,預先為其轄區內非都土地提供整體規劃與利用規範的難得機會。

國土計畫的命運與機會

比較《國土計畫法》與《區域計畫法》,體系架構上承繼的部分仍佔了絕大的比例。非都市土地/都市土地/國家公園土地的劃分變成國土計畫土地/都市土地/國家公園土地的層疊;非都土地使用管制上,使用分區-->使用地>使用項目/強度限制的三層架構也是直接延用,只是換了個國土功能分區類型的名目。雖然相關的至少20部子法規還沒出爐,但可以想見,對於行政機關而言,為了確保可操作性,減少新舊制銜接過程中的變動因素、提高新舊制的可對應度,一定是相對無痛、具吸引力的選項。然而這卻也是制度慣性難以被打破的癥結之一,儘管非都土管的制度架構設計其實充滿了可以細緻檢討的空間。

已知有明確差異的部分大抵集中在對以往實務操作面上明顯可見的結構性弱點的補強。譬如國土計畫法第24條,為了彌補「開發許可」制度造成的區域計畫與現實斷裂,恢復「合計畫審查」的「使用許可制」,而且不得變更國土功能分區分類。可以預見,將來「國家重大建設」以外的開發案視選址是否在計畫框定的適當區位,要嘛很難要嘛很容易,計畫內容的影響性與過去的區域計畫不可同日而語。其他例如第7條成立行政院級國土計畫審議會,負責部門計畫與國土計畫競合時的協調、決定;第8條確認國土計畫對都市計畫與國家公園計畫的上位角色、也明訂各部門計畫,應遵循國土計畫指導;第7、12、25、34條明訂公民參與機制並承認受害者與公益團體進行公民訴訟之訴權;第18、19條建立國土規劃基礎資訊資料庫;第11、36條關於原住民土地的相關條文,正式確認往建立共管機制的方向前進;第44條設置國土永續發展基金,提供國土保育地區有禁限建必要時之補償、國土規劃的研究、調查及監測、補助地方違規查處及民眾檢舉獎勵之財源。凡此種種,看得出國土計畫法追趕時間,填補空白的企圖。但同時也有令人憂慮之處,譬如過渡條款缺乏落日,會不會形成變相的就地合法?是否會有如當年的現況編定,恐自始危及法規計畫的可信度與可執行性?對都市計畫的指導,到底要如何落實?單憑中央在必要時得代替地方政府逕為擬定或變更的條文,就能讓地方政府與都市計畫系統接受指導嗎?此外,國家重大建設的後門條款仍在,是否能在子法規中對國家重大建設的認定進行規範,也仍有待觀察。最後也最重要的,徒法不足以自行,台灣國土諸多問題並不在法律,而在執行層面。除了提供拆除經費或檢舉獎金補助以外,制度上中央到底要如何製造出能促使地方政府將計畫轉為化實務的吸引力與壓力?

2013年全國區域計畫公告時,和去年(2015年)7月3日環保署公告新版環境影響評估施行細則時的輿論反應很相似,因為直轄市、縣(市)區域計畫的和新環評法施行細則表現出來的意圖相當明顯,以往在中央區委會、環評會審查的許多案件範疇,將來都會改由地方接手,這在社運與環運團體間激出了一股對規劃、審議權力下放的強烈焦慮,也擔憂開發許可審議、環評機制的改變,將會帶來新一波的土地開發與環境危機。而在全國區域計畫這邊,更因為計畫內容本身的艱澀,加上既有政治氛圍使然,社會上更湧出一股對政府的強烈不信任感。奇妙的是,國土計畫法通過後,卻看不到這樣的情緒,儘管國土法不但把分層負責,權力下放提升到以法律位階法制化,具體點出實質發展及管制之國土計畫層級在地方級國土計畫,並且未來農業發展地區及城鄉發展地區之使用許可、許可變更及廢止之核定、國土功能分區之劃設,還有所有土地使用管制之執行都會交由地方政府負責。

的確,計畫審議權限下放到地方這件事本身其實是中性的,甚至可說是台灣邁向地方覺醒,由下而上的新政治的重要契機。但在現實上,在地的審議勢必會讓地方勢力、各種利益團體的角力更加白熱化,也因此是對各直轄市、縣市社會力的一大考驗。社會與環境運動都勢必得進一步地在地化,才能面對將來的各種土地議題。我們也必須進一步認識到,國土計畫法確保的公民參與管道,只是實踐公民參與的必要條件而非充要條件。如何促成共識的達成、爭議的解決,增強決策正當性、提升民眾公共事務的認知與社會的信任,需要的都不只政府,更要公民的自我培力,才能落實。尤其在國土計畫法背負著各界深切期待而通過的現在,民間更應以積極的參與,在中央敦促我國上位空間計畫確實發揮策略發展與協調各部門計畫的平台功能,在地方尋求地方級國土計畫早期的資訊公開與民眾參與,並且向地方政府傳達民間對國土計畫以及後續土地利用管制落實的期待,形成實際的政治壓力,為將來國土計畫法的落實墊下紮實基礎。請大家一起來了解全國區域計畫與將來的國土計畫,將體制改變的危機和利基傳遞出去。

- 按官方說法,但其實國家公園計畫究竟應屬空間綜合計畫或是部門計畫是很有討論空間的。

- 其實這一時期的《都市計畫法》中,有區域計畫擬訂公布實施等事項的相關內容,也就是說當時「區域計畫」被視為「都市計畫」之一種,民國60年代初期出現過將全台畫分為七個區域計畫區,前區計法時期的區域計畫,就是這體系的產物。但普遍來說,在區域計畫法以前,非都市土地相關的管理只有一般建築管理。

- 最終會產生1部「全國區域計畫」及18部「直轄市、縣(市)區域計畫」。因為台北市、嘉義市、金門縣及連江縣其行政轄區內未包含非都市土地,因此不用參與「直轄市、縣(市)區域計畫」的擬定。