當汪菊坐在徵收官員面前,聽著徵收大員飛沫似的大恩大德,汪菊顯露著欲言又止的吞吞吐吐,話在喉頭塞著。

當汪菊坐在徵收官員面前,聽著徵收大員飛沫似的大恩大德,汪菊顯露著欲言又止的吞吞吐吐,話在喉頭塞著。

我瞥見地上無言的玩具熊,以一種就範的姿勢躺著。

我想到荷蘭降鄭圖,或是日本在密蘇里艦上的降書會議。

這樣形容很不恰當,但是唯一迸現腦海的景象,就只有這場景,才能形容這番強徵強拆之後,徵收大員喜滋滋的模樣,徵收成功的大勝利。

那天,農陣通知,在立委林淑芬不斷要求政府實踐承諾,出面協調下,新北市徵收大員終於願意出面,帶著協調方案,準備和汪菊見上一面。

車行中,農陣蔡培慧老師有點悶,反徵收拼了三年,至今變成協調者,收拾徵收後的殘局,她覺得荒謬。聽完感傷,安慰培慧老師,當時起頭陪著拼,拼不過,也該幫著收尾。

一開始接觸台北港徵收區,在2011年12月到汪菊家,也是培慧老師、平軒、樂昕一群人,一屋子反徵收居民來控訴政府無情,大家都記得當時在世的汪家百歲阿媽的愁容。

大家都願幫台北港徵收區的落難戶拼,但是這種上至中央、下至地方,政府一定要推動的自貿港計畫,要擋真很難。歷經徵收修法抗爭,台北港徵收區居民個個出面,但是修法受挫後,台北港徵收計畫,像狂奔野馬一路飛馳。

大家都願幫台北港徵收區的落難戶拼,但是這種上至中央、下至地方,政府一定要推動的自貿港計畫,要擋真很難。歷經徵收修法抗爭,台北港徵收區居民個個出面,但是修法受挫後,台北港徵收計畫,像狂奔野馬一路飛馳。

過年前夕,百歲阿媽鬱鬱而終,三月怪手開工,剷平同意戶的家園,四月開始施壓十多戶不同意徵收戶,房屋撕裂聲響,日日逼近驚人,利誘威逼言詞,時時繞耳不休,終於十多家不同意戶開始瓦解,心不甘情不願離開家園。

徵收區內的連家,種了幾甲綠竹筍,在房屋被拆後,回到竹林趁未剷平前採收,夫妻倆拿著小小塑膠袋,裝不了多少,先生卻不斷翻找,太太說能採多少,先生根本是不捨。家族傳下來的竹林,餵養幾代人,現今說拆就拆,人民不要都不行。

五月,剩下張萬益、汪菊兩家,依舊堅持不願被徵收,拆到很順手的怪手,終於碰壁,因為張、汪二戶,根本不畏利誘,更無懼磚石碎裂的驚人心戰。徵收無力推進,開始玩起斷電、擋路的卑劣戰術,一旦抓包抗議,換成嘴臉就是一切誤會。

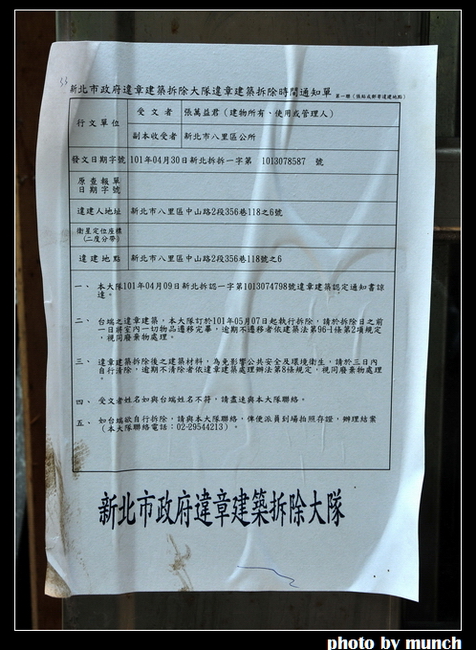

很多動手腳趕人走的誤會,不斷發生,張、汪二家依舊堅持。更諷刺是,徵收趕不走,換個抹臭戰術,偷偷到張、汪兩家貼拆除公告,竟是以拆違建為由,意指張、汪住屋不合法,政府依法拆除,就要張、汪二家走。真是牽拖政府,敢徵收,就大大方方貼出徵收公告,依法拆除地上物,結果徵收公告不敢貼,搞張拆違建趕人。換句話說,是拆了違建後,土地依舊還給人民?

很多動手腳趕人走的誤會,不斷發生,張、汪二家依舊堅持。更諷刺是,徵收趕不走,換個抹臭戰術,偷偷到張、汪兩家貼拆除公告,竟是以拆違建為由,意指張、汪住屋不合法,政府依法拆除,就要張、汪二家走。真是牽拖政府,敢徵收,就大大方方貼出徵收公告,依法拆除地上物,結果徵收公告不敢貼,搞張拆違建趕人。換句話說,是拆了違建後,土地依舊還給人民?

當然不!想先拆違建,趕人離屋,然後再吞土地,這等手法不甚光明,甚至端著法律像選手術刀,那把何用,就用那把開膛。

法,是政府的統治工具,不是人民的保護工具,唯一的力量,就是人民聲援,輿論公評,讓背後操盤的高官,面對污名斷大位的賭注,交代執行命令的徵收大員,動作輕柔些。

6月5日協商那天,選在汪家外的鐵皮棚下,輕柔地帶著二選一方案來協商,滿臉笑意的溫和中,汪菊其實沒有太多選擇,因為她必須接受拆屋離去,選擇是領錢或換地,唯一的優惠,只是劃出農業區,讓汪菊可以繼續耕種。

協商中,新土地規劃的公園旁一分地,就是汪菊的新農地所在,但是一大堆限建農舍、未來絕不會變更土地的限制,官員一再提醒汪菊,換農地沒賺頭,還是領錢或配地。汪菊聽的吃力,更是揪心,開口說真的想務農,難道不能在農地有間居住小農舍,工寮也行,只要到農園不要那麼遠。

二位徵收大員,說的義正辭嚴,農地不能建農舍,法律規定一定嚴格執行,好像全台灣絕無違法農舍存在,只有張、汪二家,更強調未來園區現代美觀,怎麼容得汪菊建間農舍。說到斬釘截鐵,就是想汪菊打消易地農業區的念頭,跟著大家領錢走人,或是換算抵地。

二位徵收大員,說的義正辭嚴,農地不能建農舍,法律規定一定嚴格執行,好像全台灣絕無違法農舍存在,只有張、汪二家,更強調未來園區現代美觀,怎麼容得汪菊建間農舍。說到斬釘截鐵,就是想汪菊打消易地農業區的念頭,跟著大家領錢走人,或是換算抵地。

汪菊猶豫、煎熬,低低的擠出「我還是想種田!」,兒子張文忠補上一句,「不是錢的問題,而是我媽真的想種田。」頑固想種田的一家人,讓二位徵收大員面色鐵青,悻悻然說「你們考慮!不過可以先讓我們拆房整地。」

真實目的,終於出口。協商中的易地農業區,不是二位徵收大員說了算,還要報請中央審查核准,再變更設計圖,劃出汪菊的新農地,所以一切仍有變數,只是口頭給不怎麼甜的甜糖,就想先動手拆屋。

培慧老師有點耐不住性子,強制徵收就不對,還一副施恩惠嘴臉,憤怒的看著。徵收官員說,別這樣看我,我已經拿出誠意,不然依法辦理,什麼都沒有!

汪菊兒子張文忠,為了守護家園,照顧怕到失魂的媽媽,南部工作也不敢去,甚至到拆遷急了,都怕買個便當跑太遠,回家都被誤拆了什麼。眼見原屋原地保留已不可能,他生氣的告訴官員,「不是你給我們什麼!如果沒有徵收,我們一樣過的好好的。」

汪菊兒子張文忠,為了守護家園,照顧怕到失魂的媽媽,南部工作也不敢去,甚至到拆遷急了,都怕買個便當跑太遠,回家都被誤拆了什麼。眼見原屋原地保留已不可能,他生氣的告訴官員,「不是你給我們什麼!如果沒有徵收,我們一樣過的好好的。」

但是,政府沒想過人民過的好好的,只想徵收土地,讓財團創造財富,今天是因為社會輿論激烈,才不甘心的從嘴邊挖出些吞進去的肉屑,當成恩惠來施捨。

「考慮!考慮!我辦過好多徵收,這樣優惠,錯過就沒有。」徵收大員說起徵收業務,像到處收人民降書,業務執行的順利,卻不見滿地人民血淚。

「好!我會考慮」。就範了!汪菊被逼到無路,只能在政府的慈悲寬容裡,做出選擇,但是唯一不能選的是,留在自己家園。

但是,張萬益不願就範,他只有一間房,沒有足以交換農地的土地面積,換農地的條件不適用在他家,他更不捨辛苦建立起來的家園,只能成為最後的堅守者,面對最後時刻的來臨。

但是,張萬益不願就範,他只有一間房,沒有足以交換農地的土地面積,換農地的條件不適用在他家,他更不捨辛苦建立起來的家園,只能成為最後的堅守者,面對最後時刻的來臨。

果不然,剩下張家反抗,政府動作開始大了,他日夜守屋,才一疏忽,怪手就剷了他的植栽苗圃,更不知道在何時,大剌剌的來拆屋。

徵收區,成為一種就範遊戲,像是電影「奪魂鋸」,被害者關一起,個個擊破,危機步步近逼,直到最後電鋸聲響起,血淚交織,人生就範了!

汪菊在考慮!張家還抗拒!政府拆了滿村土地,等待這兩家的就範,然後可以到下一處,以勝利者姿態說,「徵收我辦很多!沒有不就範的。」

已不知該喊搶救什麼?一個毀盡的古老村落,房屋消失,地名消失,鄰里消失,連可以記憶的溫馨,都開始消失。

就範的台北港徵收區,又一個悲傷的故事。

徵收政府,下一處要去那裡讓人就範?