2014海洋健康指數(註)首次包括了對兩個新地區的評估:公海和南極洲。誰會想到這些離我們大多數人生活如此遙遠的地方,對我們卻如此重要?尤其對住在北半球的90%人口來說,稱呼南極洲為「天涯海角」也不為過。本文將簡介南極洲的歷史、重要性和神奇性,和海洋健康指數得分情況。希望它能勾起你想要更深入了解的好奇心。

遙遠的南方大陸

大約2000年以前,亞里士多德、托勒密等早期希臘哲學家認為,遙遠的南方一定有一塊巨大的大陸以「平衡」歐洲、亞洲和北方的其他土地。15世紀這塊假想大陸開始出現在地圖上,通常標記為「未知的南方大陸」。僅有一次,在一張由泰爾的馬利納斯(Terra Australis Incognito)所繪的地圖上,標記為「南極」。

接下來的300年,探險者越走越南,但神秘大陸的面目仍然隱藏在怒海強風和堅不可摧的冰域背後。直到1820年,3隊不同的探險者才終於一睹這塊大陸邊緣──南極半島的風采。

接下來的兩個世紀裡,許多國家派出探險隊以深入調查南極洲的地理地質、生物、生態學或獵捕數量驚人的海豹和鯨魚。伴隨著這些航行,也產生了許多人類在世上最惡劣天候下掙扎求生的史詩傳奇和逐步增進對這塊遙遠雄偉的禁忌大陸的知識。

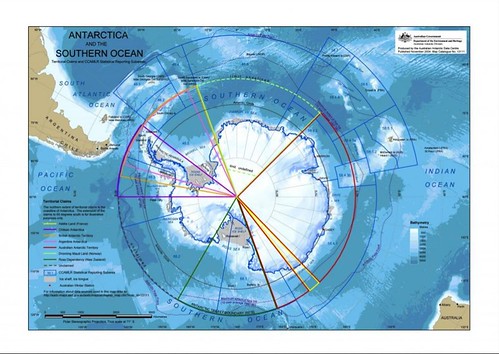

南極洲與南極洋

如同澳洲,南極洲是一個島嶼大陸,完全被世界第4大洋的南冰洋(面積超過1300萬平方英里)包圍。由於沒有陸地的屏障,無止盡的西風吹拂著大陸,造成突如其來的強勁颶風和高達100英尺的驚濤巨浪。

因為在這洶湧寒冷的結冰海面上工作的難度、危險性和昂貴經費,世人對南冰洋的了解進展緩慢。有計畫的研究始於20世紀初,英國派出探險隊,希望保護正面臨大量捕獵壓力的鯨魚族群。

1925年至1951年間的發現者1號和2號產出37卷發現報告(Discovery Reports),於1929至1980年間發布,這是史上對該地區最全面的歷史研究,也為所有現代研究奠基。 現在有40多個國家在南極洲或南冰洋島嶼有全年性或夏季的基地,但絕大部分的南極洲或南冰洋都還不曾被探索。

南極區域的重要性

你可能會問,為什麼耗費這麼多精力在這個超偏遠的角落?除了30個國家的數千位科學家和基地工作人員之外,沒有人定居此處。究竟南極如何與我們的生活相互影響呢?

- 調節氣候

南極洲和南冰洋在調節地球氣候舉足輕重。接近1200萬平方公里的廣闊大陸冰蓋和超過150萬平方公里的延伸冰架,還有季節性形成的海冰為大氣環流提供了冰冷的空氣,並且透過反射太陽光以降低溫度的上升。

海水接觸南極冰架而冷卻,而後流向北方。加入冰塊融解產物的海水形成南極表層洋流,帶著大量浮游生物向北移動,直到與向南流動的洋流會合而形成南極幅合帶(Antarctic Convergence)。幅合帶中大量的浮游生物開啟一張短而高生產力的食物網,形成豐饒牧場,帶給夏天在此繁衍族群的海鳥和海豹食源。

目前我們還不清楚現階段南極地區本身的氣候正如何改變,因為某些地區呈現回暖,有的地區卻變得更冷,而延伸冰架和海冰的變化也隨地域有所不同。更甚者,南極氣候不僅受到大氣層中二氧化碳濃度增加的影響,也受到那些作為製冷劑和推進劑之用的氣體排放(如氯氟碳化物)所引起的平流層臭氧減少,形成所謂「臭氧層破洞」的影響。

然而了解南極洲的氣候變化非常重要,因為它的大陸冰蓋涵蓋了2650萬立方公里的冰塊,全部融化將使海平面升高60公尺。冰層融化可能需要幾千年,但一旦開始就很難停下來,而海平面只要上升1或2英尺就會對全球沿海城市形成艱困的挑戰。

- 雪地裡的生物多樣性

對大多數人來說,南極地區獨特的動物,包括企鵝、信天翁、鯨魚、海豹,是它最吸引人的特點。比起溫帶和熱帶氣候,南極大陸、島嶼和海洋中沒有那麼多物種,但是南極物種的規模和數量卻非常壯觀。

冰是所有這些物種的中心。大陸內部的冰塊溫度為華氏零下100度(攝氏零下73度)或更低,沿岸則是華氏零下40度(攝氏零下40度),這樣的嚴寒低溫使越冬的海洋生物得到庇護。磷蝦躲藏在冰底面的小凹陷或從冰的裂縫上刮食。到了春天,冰塊融化時,困在冰裡的這個龐大浮游生物族群進入海中,迅速啟動食物網。磷蝦成為幾乎所有其他生物的主要獵物。沒有它,沒有任何南極的招牌動物能夠生存。

這個地區也住著其它比較不受注目的動物。浮游的樽海鞘,是一種成串的美麗果凍狀生物,以濾食為生。數量龐大的翼足目動物,一種利用翼狀的鰭游動的軟體動物,是磷蝦和鯨魚的食物。在大陸架下方也有豐富的生物,常常滿覆著海葵、海綿、海星、海百合、蠕蟲、柄海鞘和等足目甲殼動物。許多種類的體型都比他們在氣候溫和處的親戚龐大。

除了氣候變遷,其他因素也威脅著南極洲的海洋生物。因為大氣中二氧化碳含量增加,海水吸收後造成海洋酸化,可能已經減少軟體動物、棘皮動物、珊瑚等物種形成碳酸鈣外殼的能力。海洋酸化影響了翼足類,可能間接危害表層食物網;而透過影響海星、海百合、珊瑚和其他生物,則可能危急到底棲生物。

氣候暖化可能提供「新」掠食者機會入侵,而對南極底棲生物造成相當大的傷害。有爪或鉗能擊碎甲殼的動物,例如螃蟹、鯊魚和大多數的魚類,因為寒冷而被排除在南極底層水域之外有6500萬年之久,因為他們無法生活在永遠都是攝氏零度的水域裡。暖化將使某些動物得以回到到諸如韋德爾和羅斯海域,而它們的捕食可能會改變底棲生物的特性。

南冰洋的恩惠

儘管距離大多數人口很遠,某些南冰洋的蓬勃生命吸引來自多國的漁業船隊。最早抵達的是1909年左右開始的海豹和鯨魚獵捕者,在工業船隻於1960年代到來之後達到顛峰。這些動物主要被作成油、骨粉和寵物食品,也有些肉被販賣給人類食用。商業捕鯨終止於1986年,但漁民仍然覬覦著這個豐饒水域的其他物種。

漁民並沒有很多種類可供選擇,因為很少數魚類住在南極的冰冷海水中。這些魚種統稱為南極魚(Nototheniids﹞),其中包括齒魚、獅子魚科(Liparidae)、綿䲁科(Zoarcidae)和冰魚(Channichyidae)。

齒魚是1996年起商業捕撈的主要品種。南極齒魚(Dissostichus mawsoni)身長可以超過2公尺長,體重達135公斤重,通常被當作相近魚種的智利鱸魚販賣。大多數的南極齒魚是從羅斯海域捕撈。雖然有些漁獲得到永續認證,然而目前尚不清楚對此魚種的捕撈是否符合永續。人類不是唯一對大型齒魚感興趣的,諸如:抹香鯨、虎鯨、威德爾海豹和其他物種也愛吃牠們。

除了食用價值,南極魚類也展現其他有趣的特性,因為許多物種已經發展出獨特的適應酷寒環境的方式。許多南極魚種,包括南極齒魚,會自行產生抗凍劑──一種能降低血液冰點的醣蛋白──使牠們在接近冰點的寒冷水中不至結凍。南極齒魚也演化出相對較輕的骨架和大量堆積脂肪,兩者都有助於增加這種魚的浮力以節約能量。

冰魚則以自己獨特方式演化,因為牠們是唯一不具有血紅素和血紅蛋白的脊椎動物。牠們的代謝率很低,而冰冷海水中的豐富氧氣簡單地透過擴散進入牠們的血液裡,節省了其他魚類耗費在生成血紅蛋白的能量。

除了齒魚,另一種動物,南極磷蝦(Euphausia superba)也是漁民見獵心喜的目標,因為這些蝦狀甲殼類動物龐大的數量。目前為止,牠們還沒有被作為人類食物,主要用於動物食品和魚餌上。每年大約有10萬噸被捕撈,主要是由韓國、挪威、日本和波蘭。這樣的漁獲量比起可能超過5億噸的磷蝦族群規模還算小,據說某些蝦群可以覆蓋數百平方公里的海面,大到能從外太空中看見。

一個為何磷蝦族群如此龐大的推論是,磷蝦可能透過游動過程中將營養鹽帶到海平面以刺激牠們食用的植物浮游生物的產量。磷蝦既然是整個南冰洋食物網的基礎,值得我們多加關注牠們的資源管理。

南極洲的觀光壓力

觀光業帶著人們與南極的壯麗景觀、海景和野生動物面對面,但也為這近來還維持原始的區域帶來許多壓力。包括船隻廢氣污染、垃圾和廢水排放,還有擱淺或其他事故可能造成的石油污染威脅。干擾野生動物及其棲息地,及無意中傳播的入侵種和野生動物疾病必須加以控制。遊客指南強調了這些和其他需要考量的因素。

很少遊客會考慮造訪南極,直到1969年林德布拉德(Lars-Eric Lindblad)完成林德布拉德探險號(MS Lindblad Explorer),一艘專門設計能在結冰環境中運作的船隻。從早期只能從紐西蘭或澳洲飛往南極的數百名遊客,參觀人數增加到上萬人。在2006到2007年間,共有37,552人透過國際南極旅遊業協會(IAATO)登記有案的船隻(包括17艘遊艇)造訪南極。 IATTO的數據列出從其旗下20艘船登陸南極各處的總人次,已突破40萬人次(每名旅客在旅程中會在多處登陸)。

海洋健康指數 南冰洋得幾分?

而在2014海洋健康指數中,南極洲的表現如何呢?

南極區海洋平均得分為72 分!在236個國家與地區中排行第46。其中「潔淨海洋」、「海岸保護」、「生物多樣性」這3項得到90 分以上的高分,但「自然資源永續」和「地方意識」分數則在50 分之下。其中,「永久特色地點」(Lasting Special Places)僅得1分,拉低了南冰洋的平均表現。

此次評估的南極地區包含長達1千8百公里的南極洲海岸,和約2033萬平方公里排除經濟海域的南冰洋(Southern Ocean)。適用南極洲的評估指標包含9 大項,以100分計,得分如下:

-

漁產(Food production/Fisheries):55

南極地區沒有海產養殖業,以撈捕冰魚 (markerel ice-fish) 等野生漁獲為主。雖然漁業尚未造成自然族群的生存危機,但漁獲量仍未從過往的過漁中恢復。自1990 年代以來,非法、未報告及未受規範的漁業 (illegal, unreported and unregulated fisheries,簡稱IUU)在當地相當猖獗,至今仍時有所聞。南方藍鰭鮪魚 (southern bluefin tuna) 的族群量因此顯著下降。

-

自然資源(Natural Products):29

指非食物類的天然物產。南極唯一的自然資源是磷蝦,每年產量約10萬公噸,以供應南韓、日本、挪威等地為主,低分代表目前南極磷蝦漁獲量偏低,離永續漁業的可撈捕量還有增長的空間。

-

海岸保護(Costal Protection):99

受益於海冰環繞的保護效果,南極海岸保護成效佳。

-

生計與經濟(Livelihoods & Economies):83

評估南極海域對於人類經濟活動與財富積累的貢獻,目前以漁業和觀光為主。

-

觀光遊憩(Tourism & Recreation):55

參考因素包含觀光人數、天數、遊憩點交通,另外也會將此處的永續觀光密度和2009年其他各國海岸地區觀光密度的中位數進行比較。

-

地方意識(Sense of Place):46

是指文化、傳統、精神象徵和美感價值等無形利益,包含「常存的特殊地方」(Lasting Special Places) 和「指標性物種」(Iconic Species) 兩種。「常存的特殊地方」以近岸海域和內陸一公里內的海岸保護區之30% 計算。由於南極近岸和海岸的保護區極少,僅得1 分。「指標性物種」則評估35種物種的族群量與增減趨勢,得分90。

-

潔淨海洋(Clean Waters):100

由於南極無人定居,並且無水質污染致病的事件,獲得滿分。儘管污染量少,但分部不均,垃圾集中於少數無冰區。另外,人類帶來的病原對野生動物的衝擊亦值得高度關注。

-

生物多樣性(Biodiversity):94

包含棲地(Habitats) 和物種 (Species) 兩方面。南極棲地僅有浮冰海域的資料,得分100。南極有132 種物種列入國際自然保護聯盟紅皮書 (IUCN Red-Listing)之中,有9種列入瀕危等極以上。根據現有資料的各族群消長狀況,得分88。

過去10年來,南極海洋生物資源保存委員會(the Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)不斷倡議在羅斯海(the Ross Sea)和東南極洲 (East Antarctica)劃設2個大型海洋保護區,但至今未果。若順利劃設,將對南極的生物多樣性、漁業、指標性物種有加分作用。但因保護區限定離岸3公里以上的海域,因此對得分最低的「常存的特殊地方」沒有加分效果。

南極洲的管理

如何維持南極洲和其周邊海洋生物多樣性的獨特、永續等,適當的管理措施勢在必行。然而一個沒有永久居民的廣大陸地和海洋如何進行管理?個別國家做不到,因此必須借助國際力量,由感興趣的國家自願簽訂條約而達成。

1959年各國簽署了南極條約,以確保南極將永遠維持用於和平目的和對全人類有益的科學。之後也陸續制訂其他特定目的的條約,最後一起形成了一個相互關聯的南極條約體系。美國國務院準備了一份手冊,其中包括更新至2002年的所有相關條約。南極條約秘書處和南極海洋生物資源保育委員會(CCAMLR)的網站則提供最新的訊息。

南極海洋生物資源保育委員會負責監督南極海洋生物資源保育公約,適用於南極輻合帶以南發現的所有魚類、軟體動物、甲殼類和海鳥,但不包括鯨魚和海豹。這兩種動物由其他條約保護,特別是國際捕鯨管理公約和南極海豹保護公約。

南極研究科學委員會(SCAR)統籌在南極地區進行的高質量科學研究,並發布許多正在進行項目的資訊。

根據克里斯多弗·喬伊那(Christopher C. Joyner)1998年治理冰封共享地;南極制度和環境保護(Governing the Frozen Commons: The Antarctic Regime and Environmental Protection)書中97頁的截圖顯示,南極條約協商國(ACTPs)有內部決策權。權力從中心向外輻射。礦產公約並未獲得各方同意,因此不太可能被完全執行。

我們不知道南極洲的未來會如何。外界猜測它的大陸架底下存有大量石油和天然氣礦藏。含有錳等多種元素的多金屬結核可能存在海底。將冰塊拖到缺水國家的計劃已經被提出,但還有待觀察長途運輸在效益上是否可行,更重要的是生態上是否可行。南極地區的廣大陸地和狂風巨浪掩蓋它的脆弱。其低溫環境和短食物網使南極即便從干擾或事故中恢復也將對未來帶來重大影響,並需要花很長時間才能恢復。南極海洋生物資源保育委員會特別聲明,南極地區是全人類的資產,因此它是我們共同的責任,以確保這個非比尋常、超乎想像的神奇所在不受破壞。

※ 本文翻譯自海洋健康指標組織(Ocean Health Index),該組織致力於使用多種指標評估許多區域、國家的海洋健康狀況,其中包含:海岸保護、觀光與休閒及漁業資源等許多面相,希望可以使大眾及各國政府更加重視海岸/海洋管理問題及相關政策的制定。

【相關文章】