敘述植物採集者《佛里神父》一書,今年榮獲第42屆金鼎獎「政府出版品類圖書獎」,凸顯植物採集者的特殊身份及重要性。作為植物分類的基礎,19世紀尾、20世紀頭,植物採集者往往得深入蠻荒無人之處,瘴癘魍魎出生入死。佛里神父兩次來台採集植物,第一次奠基台灣植物分類的重要基礎,第二次病逝台北,可說為植物採集鞠躬盡瘁。這本書的出版,得以使國人認識這位傳奇人物。

佛國宣教師 植物採集家

植物園雙子葉植物區的小門,沿著小徑走一小段路,鐵門隔開林試所辦公室與植物園,一尊外國人的頭像紀念碑望著辦公的人們,碑上寫著「佛國宣教師 植物採集家フオリ-師記念碑」。台灣社會或許了解早田文藏在植物分類學的巨大貢獻,但是早田文藏一開始得以快速發表眾多新種植物,幕後推手就是法國神父厄爾班‧尚‧佛里(Père Urbain Jean Faurie,1847年-1915年)。

1915年法國神父佛里第二次到台灣植物採集,這一次他拜訪林業試驗場。不久後病逝於台北。兩年後,林業試驗場辦公室前豎起紀念他的銅像。為他立紀念碑的就是早田文藏。

這段情誼說來有稽可考。早田文藏到台灣研究植物是1905年,佛里則於1903年就到台灣採集植物。當早田來台灣研究時,佛里幾乎把他所採集的台灣植物標本都送給早田,這讓早田銘記於心。佛里一過世,早田文藏即撰寫發表於巴黎博物館季刊,紀念佛里的成就。終其一生,早田文藏只為佛里立銅像。早田文藏過世後,林業試驗場也為他豎立紀念碑,這個連結緊緊聯繫於台北植物園中。

二戰後,台日關係倏變,這座銅像連同早田文藏的紀念碑不知所終。一百年後,台灣社會民主風氣、重視歷史文化都有進展,這兩座印記著台灣植物研究進展的紀念碑重新豎起在台北植物園綠樹成蔭之處。

《佛里神父》一書作者李瑞宗,6、7年前《沉默的花樹》時,即提及有兩座銅像戰後不知所終。在楊智芳小姐牽線下,得以認識佛里神父紀念碑製作人渡邊長男的孫女瀨谷薰,在林試所前植物園組長邱文良任內,委託李瑞宗研究團隊這項計劃,包括紀念碑重建,連帶將兩位植物分類學家及採集者的故事爬梳清楚。

過去中文譯音佛荷里是依據日本フオリ-,這本書依據Urbain Jean Faurie姓氏法文翻譯成「佛里」。

重塑佛里

佛里神父與台灣的連結是兩次植物採集,他是巴黎外方會的神父,遠藤周作《沉默》一書描述日本幕府時代對於基督宗教的迫害,200年後解除禁令後,佛里是第一批前往日本的宣教師之一。

在短暫停留橫濱、東京之後,轉任青森到北海道之間的巡迴宣教士。早期傳教經費有限,為了買地蓋教堂,他以對植物的興趣與知識,籌措經費。首先在日本採集植物製作標本後,賣給歐美的標本館。青森的天主教堂,就是用他採集植物獲得的收益蓋起來的。

書中一張佛里神父年輕時完成神學教育、出國宣教前拍攝的照片,意味著離開故土的最後一張紀念照,外派的神職人員到陌生的國度,終生埋首於宣教的熱情,至死方休。然而,1895年佛里曾因健康因素被迫回國一年休養。

為了找佛里神父生平事蹟,李瑞宗先上網查詢,卻出現一頁資料,都是大家知道生平、何時來台灣;寫信給天主教會,得到的回應也跟網頁上的資料一致。但他不死心,於是找到戰後來台發展的天主教外方傳教會,位於台北的南松山天主堂。

當駐堂神父得知佛里曾來台灣採集、死後立碑於台北植物園,相當驚訝於教會在台有過這麼重要的人物。兩週後包括佛里神父照片、書信,等25個文件傳到李瑞宗電子信箱。

這本書有三大特色:植物知識以「佛里植物」為主,也就是他採集或以他為名,命名的植物,其次強調本土標本館,書中標本以台灣本土植標館典藏為主,不足之處才會使用其他國家保存的佛里標本。

例如80頁,是佛里1914年在阿里山採集的黑葉貞蕨(Cornopteris opaca)標本,提供佛里採集的訊息。標本有兩種標籤,一個是他自製原始標籤,蓋上採集地名的印章;另一則為寄到各國後,右下方黏貼的標本館藏標籤。右邊的數字,則是寄到歐洲標本館的份數,通常都達數十份。李瑞宗解釋,這些細節顯示他專業採集家的身分,而非隨興採集。

最後則是黑白照片以銀鹽效果處理。為了找到完整呈現舊照片原貌的印刷術,他花了六、七年。「以前的攝影技術很棒,搭配銀鹽效果,讓黑白照片更立體栩栩如生。」他說,當代黑白照片印出來都是灰灰的,缺乏手工洗照片的光亮感。只是這種印刷要分兩次印,十分費工,很多印刷廠不願意這麼做。

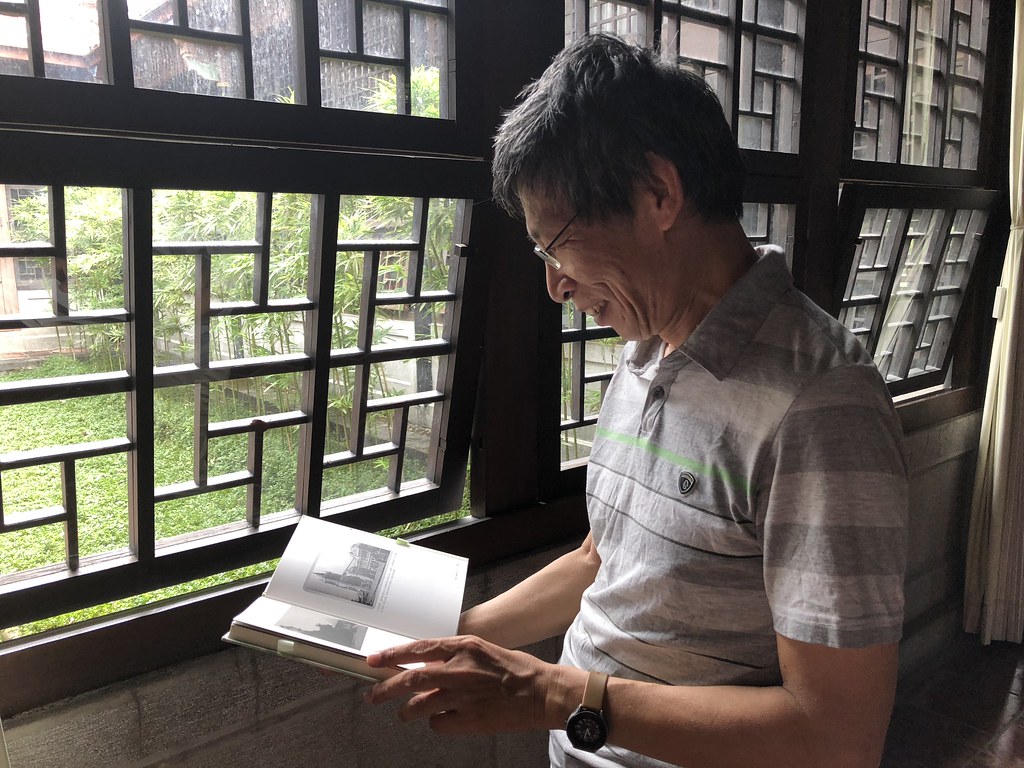

至於談植物的書,會不會受限於植物知識的閱讀門檻?李瑞宗說,植物只是一部分,更重要的是佛里神父的生平事蹟,為何來台灣,在台灣遭遇以及日後的各種影響。「過去我們只知道他的成就,現在我們來認識他是誰。」李瑞宗說。

這本書收集了來自各國佛里神父相關的資料,包括日文、英文及法文資料。台北巴黎外方傳道會神父幫了很大的忙,那些佛里親手以花俏的法文書寫的信件,若非由他們協助閱讀整理,就讓人失去了解他溫暖的面向。

佛里植物

書籍封面是由桃金孃、傅氏唐松草(Thalictrum urbaini)、傅氏通泉草(Mazus fauriei)、傅氏鳳尾蕨(Pteris fauriei)、傅氏三叉蕨(Tectaria fauriei)、楓香(Liquidambar formosana)、纈草(Valeriana fauriei)所組成,都是他發現、或以他命名的植物。

雖是兩次短暫的與台灣的交會,由佛里神父採集的新種植物仍達700種,農委會林試所存放的標本中,即有48份來自他的採集,其中25份為模式標本。

李瑞宗認為,以其採集植物而言,佛里最深入台灣之處,就是阿里山,並未進入台灣核心地區;但是他卻是將東方植物訊息,傳遞到西方社會的重要媒介。

19世紀晚期到20世紀早期,歐洲幾乎是透過佛里了解日本、韓國、夏威夷和台灣的植物。書中一禎美國植物學家威爾森(Ernest Henry Wilson)1918年到林業試驗場拍攝的佛里紀念碑照片,收藏在哈佛大學博物館,顯示佛里在西方植物學家心中的地位。

佛里標本

雖然佛里因日語順暢,得以在日語區國家通行無礙,實際上他不會寫日文。書上第35頁,一份寫給北海道大學教授宮部金吾(Kingo Miyabe,川上瀧彌的老師,玉山櫻草Primula miyabeana即以宮部命名)的賀年卡,是以羅馬拼音書寫,佛里的日文是以羅馬拼音與日本人溝通。

佛里身後還有一個重要貢獻。1919年12月,日本富商岡崎忠雄買下佛里過世後遺留6萬份採自各地的植物標本,致贈給日本京都大學博物館。為什麼京都大學需要這些標本呢?岡崎忠雄又是誰?

佛里病故台灣是當時天主教始料未及,他身後遺留的標本,教會原認為標本應送回法國,後來徵詢家屬意見,決定賣給京都大學。

這些標本對京都大學意義何在?原來身為日本第二帝國大學,生物系成立時沒有標本,東京大學就有很多標本。若要迎頭趕上、從頭到各國採集,可能要十年時間,佛里留下的標本,無非填補了這個空白。

但這6萬份標本,京都大學沒有錢買,於是才需岡崎忠雄埋單。他是誰?在山崎豐子《華麗一族》書中,那位併購企業致富、利益薰心的主人翁就是他。當時日本富商名人認為對學術的贊助,是獲得名聲的管道。因為買下這批標本,使得日本京都大學成為佛里標本重鎮。