做為國家土地利用整體規劃的「最上位法」,《國土計畫法》(以下簡稱國土法)自1997年送入立法院,歷經六屆立委,終於在第八屆立委任期的最後一天(12月18日)通過。各界對此法寄予厚望,盼能終結多年來土地利用的諸多亂象與爭端。但國土法能否成為一切問題的解答?

本報特別邀請法案的推手——綠黨社會民主黨聯盟立委候選人,同時也是長期關注國土法的環境律師詹順貴(以下簡稱詹)協助解讀國土計畫法。

環境律師詹順貴接受本報專訪解析國土計畫法。攝影:陳文姿。

Q1:《國土計畫法》四大功能分區,此機制可避免下一個大埔案嗎?

詹:現行的《區域計畫法》中,常透過新訂或擴大都市計畫將非都市用地(例如農地)變成都市用地,或是將農業區變成工業區。

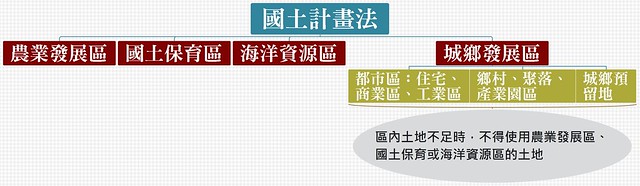

《國土計畫法》則將全國土地利用劃為四大區——「農業發展地區」、「國土保育地區」、「海洋資源地區」及「城鄉發展地區」,土地不能跨區使用,藉這樣的框架確保各區土地不被濫用。

舉例來說,都市土地是屬於「城鄉發展地區」,即便都市土地不夠,也只能在「城鄉發展地區」內找土地,不能假借名義跨區把「農業發展地區」或「國土保育地區」都拿來做為都市土地。

如果真的必須變更分區,也只能透過通盤檢討(全國國土計畫每十年通盤檢討/縣市國土計畫每五年通盤檢討),不可以個案方式申請變更。

苗栗大埔案就是利用新訂擴大都市計畫徵收農地,對於已發生的類似案例,國土法已來不及處理,等國土法的功能分區上路後,將可避免這類事件一再重演。

國土計畫法與其土地分區圖。製圖:環境資訊中心。

Q2:《國土計畫法》的本質是什麼?可避免大巨蛋BOT,或華光社區等土地開發問題嗎?

詹:首先,要了解《國土計畫法》的架構,國土計畫法是上位法案,是從50年、甚至100年的尺度去規劃國家土地長期利用與發展,以這樣的尺度來看,我國國土計畫五年、十年就要通盤檢討,時間實在太短。至於細部的土地規劃,則要回歸個別法律來探討。

華光社區案例是屬於「城鄉發展地區」之下的都市計畫。都市計畫內的工業區、商業區或住宅區,其整體的規畫需要回歸《都市計畫法》,依各縣市實際需求規劃,並非由《國土法》直接訂定。

Q3: 《國土計畫法》的「公民訴訟」,跟現行訴願有何不同?「公民訴訟」可解決哪類問題?

詹:「公民訴訟」是指公民看到土地被違法用時,即使不是土地所有人,其他人(受害人民或公益團體)也可書面告知主管機關,60日後如果依舊未被依法處理,就可以狀告該機關怠於執行職務。

舉例來說,發現農地被改建違規工廠或蓄意在農地上傾倒廢棄物時,就可以「公民訴訟」要求地方政府處理。

在《環境影響評估法》裡,已有公民訴訟規定,而美麗灣渡假村案就是公民訴訟狀告台東縣政府的案例。

當行政機關做出違法之行政處分而損害人民權利時,本人可以提起「訴願」與「行政訴訟」,大埔案所進行就是行政訴訟。這是現有的機制,國土法中並未減少或簡化這個程序。

國土計畫法公告、施行期程;製圖:環境資訊中心。

Q5:《國土計畫法》通過後,民眾需要注意哪些事?

詹:制度的成敗,最後還是決定在人,所謂「徒法不足以致行」,關鍵是在縣市政府如何落實《國土法》,未來監督不可放鬆。

《國土法》的下一步,內政部會訂定配套的子法,並制定出全國國土計畫,各縣市也要制訂自己的縣市國土計畫,這部分也仍需在地團體的參與、監督。

我認為人民要更積極主動參與,提出意見,而不是等計畫形成後再批評。

※ 繼續看:國土法,給問嗎? 內政部來解答