人們和野生動物之間的矛盾,有時來自動物「不受控」的行為,但是要求牠們符合人類的標準,要乖、要聽話,顯然不太有道理。

那麼,怎麼樣才能讓人和動物和平相處呢? 以下完全從人類視角,看到底有哪些事在發生,又可能可以怎麼應對,一起來看看吧!

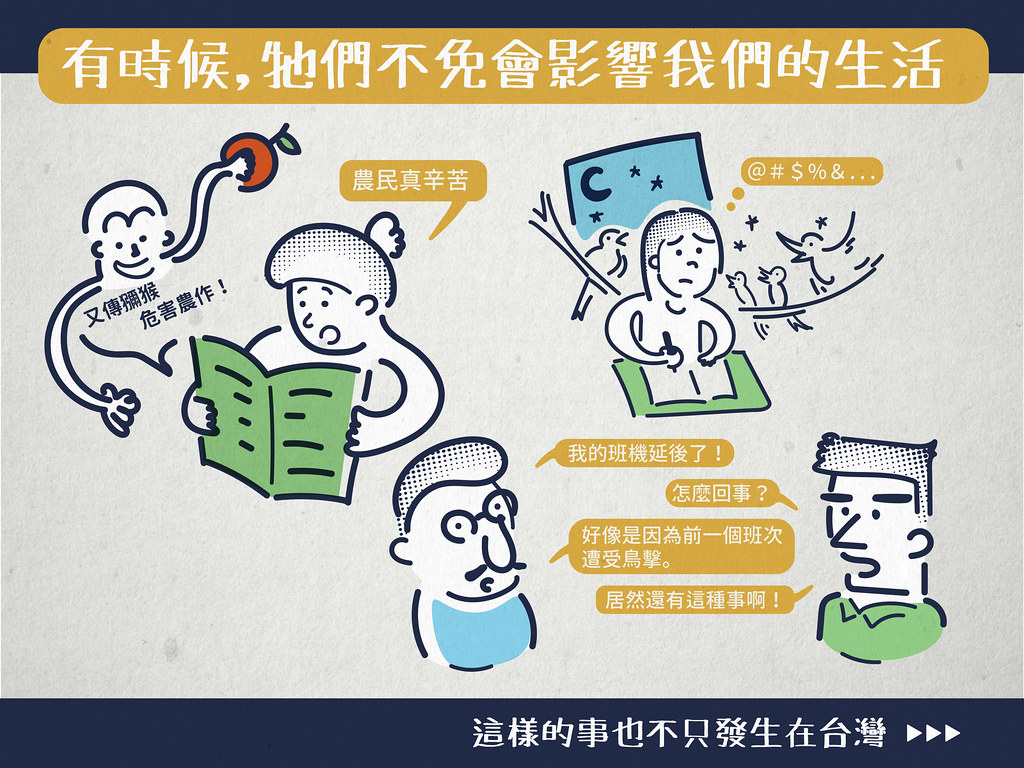

因為我們和不同生物一起生活在這裡,不免會有互相影響的時候。有些狀況得以排除,有些仍持續上演,例如:

- 馬頭山發現大量「厚圓澤蟹」 學者:澤蟹分布反映地下水存在

- 「猴害」究竟怎麼回事? 彙整三大媒體報導 用六張圖表告訴你

- 登仙橋獼猴絕育2年破百隻 餵食行為不停止 只能繼續絕育

- 承諾風機加感測器、降轉以減緩鳥擊 台西風電通過環評

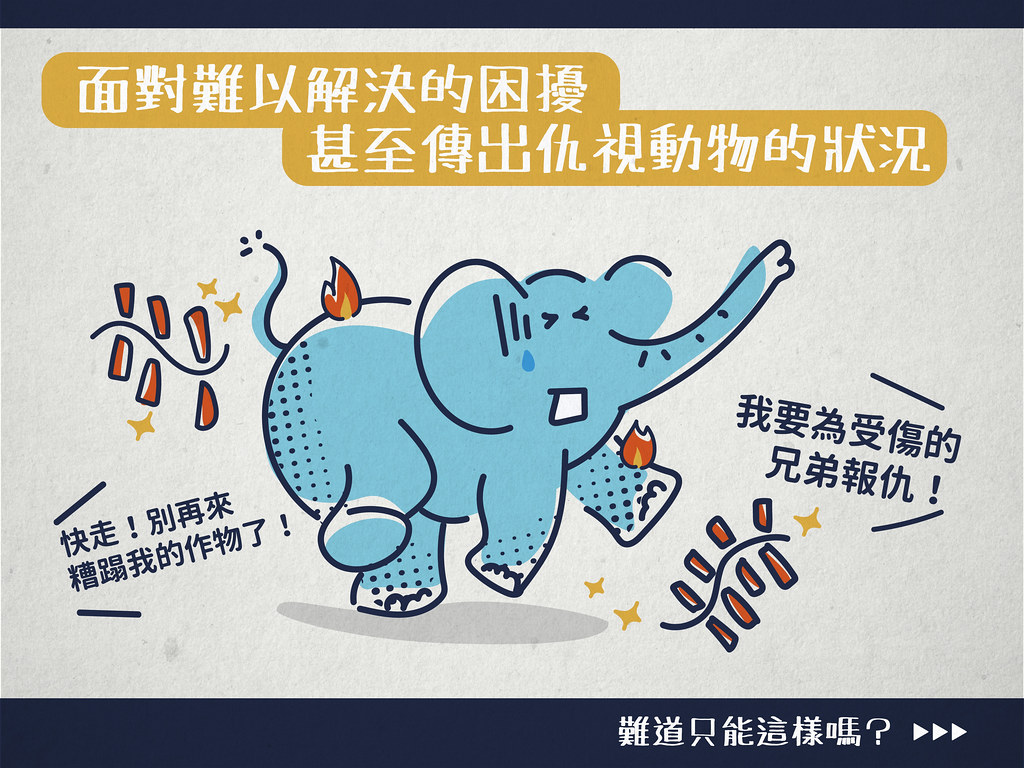

去年11月,印度雜誌《Sanctuary》舉辦野生動物攝影比賽,由一張標題為「Hell is here」的照片獲得首獎,引發廣大討論。

在這張照片,攝影師拍下了印度西孟加拉邦,人們向大象丟擲炮竹、火球的景象。追溯緣由,在照片拍攝地西孟加拉邦,大象會闖入農田破壞作物,甚至進入村莊,造成人員傷亡。對此,人們做出報復性的行為。遺憾的是,這樣的情事不只是個案。

這類人與野生動物衝突(Human-wildlife conflict)事件,廣義的意義是,當人類與野生動物因為接觸或任何形式的交流、互動,產生對動物、自然環境或對人的負面效果,皆稱之。當衝突發生,有什麼可能的解方呢?

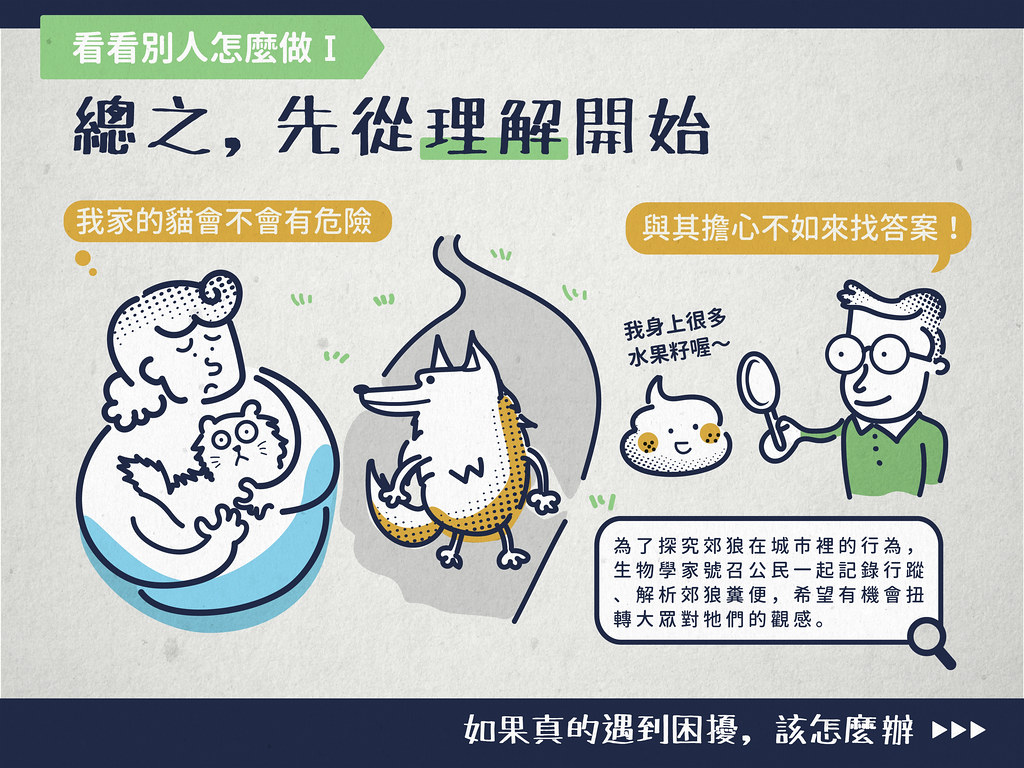

在美國幾個鄰近山區的城市,越來越常目擊到郊狼出沒在街區,不少居民擔心會有危險,科學家於是試著幫民眾解惑,從這兩個問題下手:

真的有「很多」郊狼出沒嗎?

波特蘭的研究團隊直接請居民一起記錄郊狼出沒的情形,包括是在哪裡看到牠、當時牠的狀態看起來如何、在做什麼,透過一次次的記錄,了解當地郊狼與人共同生活的樣貌。在研究團隊建置的網站中,可以清楚的看到比起往年,2017年民眾通報見到郊狼的次數和地點確實都增加了。但同時,在調查中也發現,直到目前,當地居民對郊狼的態度還是維持在中立到正面的態度。(報導原文:看到郊狼就記下來! 波特蘭研究邀鄰里做公民科學家)

郊狼真的會吃寵物嗎?

要回答這個問題,位在洛杉磯的公園管理局主導的「城市郊狼計畫」其中一項活動,就找了一大群人幫忙分析郊狼的便便!在過去,研究團隊就解析過郊狼糞便,發現牠們以野兔、齧齒類、果實為主要食物來源,後來發現牠們也會吃人工再製品。捕食家貓等寵物的案例,則非常罕見。

號召公民一起參與,除了可以幫忙分攤研究工作,更重要的意義還是在藉由這樣的機會,讓居民認識郊狼的飲食和其他生活習性,好讓大眾獲得夠多資訊,能在必要時共同做出適當的決策。(報導原文:來去「便便趴踢」! 洛杉磯人狼衝突 從分析食物來源化解)

比起郊狼,若遇到體型較大的熊,較容易引起驚慌,民眾通常也無法獨力應對。長期存在人熊共處難題的美、加地區,多以捕捉、遠距野放,作為解決衝突的手段,但也有地區做了一些不同的嘗試。

例如,請民眾收好垃圾。專家舉例,林肯城(Lincoln)有高達90%的居民遵守了收好垃圾的相關法令,就讓當地人熊衝突的機率驟減超過50%。

比較奇特的案例還有在9月,英國社群媒體《UNILAD》上刊登了一個影片,一名加拿大男子發現自家庭院有三隻熊闖入,在男子「勸說」牠們後,三隻熊默默離去。影片刊出後,網友紛紛讚揚這名男子很有禮貌。(報導原文:收好垃圾 遇見「有禮貌的熊」 美加人熊衝突戰略轉彎)

因為認為生產不只是人類的事,更關乎動物、生態,對環境較為友善的生產方式,在近年漸受重視。更有民間團體和政府部門合作,打造出鼓勵農民減少用藥,與動物、生態共好的綠保標章,希望透過驗證制度,形成一種推力,讓更多生產者參與,消費者也能藉此認識生產者的故事。

在過去幾年,公民力量也逐漸促成改變,社群「路殺社」持續記錄非自然死因的動物,其所累積的龐大資料,讓更多人意識到「路死」不只是單一個案,而是值得花更多心力追蹤的議題。在公民、跨領域專家、政府部門多方合作之下,道路改善計畫正在推行,將提醒用路人動物就在附近,也能預警動物。

- 不用藥、不開燈 那瑪夏以行動呵護「黑翅螢經濟」

- 分動物吃一口 65種綠保標章守護農田生態系

- 共創生態、農民與消費者權益 慈心綠保標章邁向「參與式」驗證

- 為動物屍體拍照打卡 解讀路上死亡訊息的「路殺社」

- 保護石虎只能放慢車速?機械系貓奴教授的秘密計畫!(泛科學)

- 6年5.5萬動物淪為輪下冤魂,公路總局投3千萬設道路預警系統防路殺(農傳媒)

友善野生動物,就從了解牠們的習性開始。例如,在家中發現蛇,有些簡易的方法是可以自行操作的:

若蛇躲在櫃子下,可使用寬膠帶,將有黏性的一面向上,與櫃子保持約10~20公分的距離,將膠帶平舖環繞在櫃子周圍或房間的出入口,就可離開現場。

等到蛇終於出來時,就會碰到膠帶,由於膠帶並未固著於地面,因此蛇身只要接觸膠帶,一扭就會與膠帶相互糾纏,蛇的行動就會立即受到限制。

被膠帶糾纏的蛇,可將其置入大型附蓋的垃圾桶中,倒入一點食用油,使其沾染蛇身,即可幫助蛇脫困,這時候可依據現況自行攜到野外放置,或通知相關人員協助處理。

——摘自宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑提供之建議

有時候,更難的是怎麼和不同人一起討論,激發出更多人都認同的解方。舉個例子,鄰居表示夜鷹在晚上啼叫,讓他無法入睡,不堪其擾,而喜歡在都市中聽見自然聲音、樂見夜鷹來訪的你,並不覺得這是一個問題,但當鄰居尋求協助時,你要怎麼幫忙減輕他的困擾呢?

- 「捕蜂捉蛇」業務歸屬大哉問 轉變期關鍵:誰來買單?

- 人獸衝突不僅在山區! 台北人 其實你也需要和野生動物和平相處

- 夜幕下的歌者:台灣夜鷹

- 台灣夜鷹啼唱難忍受? 只要懂得因應,其實問題不大!

- 野生刺蝟連年減少 英國展開普查、宣導「不要太常掃落葉」

- 翻轉獼猴負面形象 壽山「猴厝邊」社區計畫改善人猴衝突

人和野生動物之間的矛盾,仍然真實存在,應對不同物種、不同情境,會面臨不同困難,更多時候還包括了人與人之間的矛盾,加深解決的難度。但不變的是,從每次經驗中思考怎麼和不同生物共同生活在這片土地,是引領更多、更棒創意出現的第一步。

- 「與野共生」主題專區

- 從貓熊保育工作長出來的體悟:根本問題在處理人和動物互動

- 青藏高原教我的事 雪豹、文化與一位保育學者

- 【應對人猴衝突】有多少人做多少事 尋訪事實、留下紀錄是重點

- 【應對人猴衝突】小心求證、多方嘗試 維繫平衡教戰守則